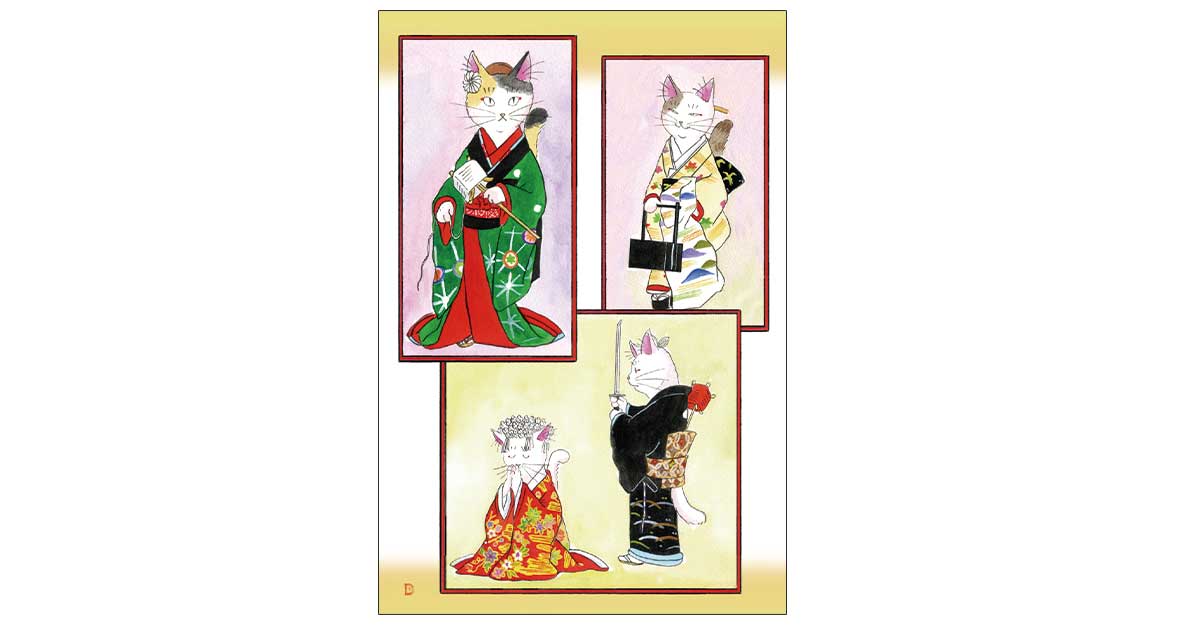

描かれている人物

赤枠上左:お三輪

赤枠上右:豆腐買おむら

赤枠下:(左から)橘姫、烏帽子折求女実は藤原淡海

絵の解説

原画

左:お三輪

苧環(おだまき)の糸を頼りに求女を追って三笠山御殿に到着したところ

不安げな様子

胸と足先の方向が異なる、女形独特の捻れた立ち姿がポイント。

右:豆腐買おむら

花道のひっこみ

お三輪に手拭いを渡して立ち去る。

手にしているのは豆腐箱。

原画

求女に素性(仇敵・入鹿の妹)を知られた橘姫は、

愛しい求女様の手にかかるなら本望だと覚悟の合掌をする。

その姿に求女は橘姫の本心を認める。

あらすじ

主な登場人物と簡単な説明

・お三輪(おみわ)

三輪の里の酒屋の娘。隣家に住む求女に恋をしている。

・烏帽子折求女(もとめ)実は藤原淡海(ふじわらのたんかい)

藤原鎌足の息子。浪人中。

烏帽子折に身をやつして入鹿討伐の機会を伺っている。

・橘姫(たちばなひめ)

蘇我入鹿の妹。

身分を隠して求女と恋仲になり、逢瀬を交わしていた。

・豆腐買おむら(とうふかい)

下女。橘姫の祝言の宴のために豆腐を買いに出かけたところ、お三輪に会う。

幼い娘を連れていることもある。

幼い娘役は俳優の子息が務め、初舞台ないし初お披露目の場合が多い。

娘の名前はその都度異なる。

その場合、おむらが口上を述べる。

他、漁師鱶七実は金輪五郎今国、蘇我入鹿などがいます。

あらすじ

四段目「三笠山御殿」

三笠山の蘇我入鹿の御殿に、藤原鎌足の使いという男がやってくる。

漁師の鱶七である。

鎌どん(by鱶七)から預かったという詫び状を、入鹿の家来が読み上げるが、謝罪と見せかけた嫌味であった。

怒った入鹿は鱶七を人質としてとどめおく。

一方、入鹿の妹の橘姫が烏帽子折求女のもとから戻ってくる。

橘姫の袖につけた糸を辿って求女実は藤原淡海もやってくる。

橘姫の正体を知った淡海は、夫婦になりたければ入鹿の宝剣を盗むよう要求し、姫は承諾する。

求女を追ってお三輪が御殿にやってくる。

お三輪は官女たちに取り囲まれ、いじめ抜かれる。

挙句、求女と橘姫の祝言を知らされる。

恥をかかされた怒りと、嫉妬から理性を失ったお三輪は憎悪の表情を浮かべ、御殿の奥へ入ろうとする。

そのお三輪に鱶七が刀を突き立てる。

鱶七は実は金輪五郎という鎌足の家臣で、疑着の相の女の生き血を探していたのだった。

お三輪の怒りの形相こそ、疑著の相だった。

入鹿討伐という求女の役に立てると聞かされたお三輪は、それを喜びつつも、もう一度求女に会いたい、恋しいと苧環(おだまき)を抱きながらこと切れるのであった。

入鹿の家来が金輪五郎に襲いかかるが、次々となぎ倒して見得。

幕。

私のツボ

三角関係の構図

「妹背山婦女庭訓」は、なんと言ってもお三輪ちゃんが可愛い。

健康的で、健気で、純情な田舎娘。

近松半二の「新版歌祭文」のお光に通じるものがあります。

純情ゆえに、真っ直ぐすぎて悲劇を招いてしまう。

好きな役柄なので、描くならば可愛い姿を、

というわけで御殿に迷い込んで来た不安げなところ。

お三輪には入鹿討伐だの、国崩しだの関係なくて、

頭にあるのは求女様のことだけ。

というわけで、求女様。

そして彼が求める橘姫を配置。

「道行恋苧環 」の余韻がまだ少し残る構図となりました。

三角関係の構図。

豆腐買おむらも描きたかったので加えましたが、

お三輪に橘姫と求女の祝言が今宵あることを伝えたという点で、

お三輪の疑着の相を引き出すきっかけを与えた張本人ともいえます。

近松半二と豆腐

文楽では”豆腐の御用”として登場する下女。

「豆腐の御用が急ぐに」と慌ただしく内股で立ち去るので、

通称”豆腐の御用”。

お三輪に、橘姫と求女の祝言が執り行われることを教える点は文楽も歌舞伎も同じです。

歌舞伎だと”おむら”と名前がつき、主役クラスの立役が務めることが多い御馳走役です。

おむらの衣装はアイボリーと黒の2種類あり、これは俳優さんによります。

初めて観た時、なぜ豆腐?と思い、印象に残った役でした。

奈良時代に遣唐使が豆腐の製造法を持ち帰ったという説が有力なので

入鹿の時代(飛鳥時代)に豆腐があったのか微妙なところですが、

近松半二がこの作品を書いた江戸時代は広く普及していました。

豆腐が庶民の間に広まったのは江戸中期以降で、

それまでは貴族や将軍など、やんごとなき人々の特別な食べ物でした。

蘇我入鹿の身分の高さを示すため、

祝言に出す豆腐という特別感を出すため、

観客に興味を持ってもらうため分かりやすいアイテムを入れた、

あたりが豆腐買おむらの存在理由かなぁと思います。

豆腐といえば、『鎌倉三代記』の「絹川村閑居」の冒頭、

歌舞伎ではカットされますが、

時姫が豆腐を買いに行く場面があります。

これもまた、なぜ豆腐?と思うのですが、

義母に滋養のあるものを食べさせるためか、

閑居に住まいながらも高い身分であることを示唆するためか、

そこまで違和感はありません。

「鎌倉三代記」の原作者は近松半二の合作ではないかという説があり、

豆腐を買いに行かせるくだりを書いたのは近松半二ではないかと私は思っています。

もしかして近松半二は豆腐が好きだったのでは、というのが個人的な推論。

京の豆腐が美味しいのは有名で、江戸の名店として名高い”笹の雪”は、

初代が京都から江戸に出てきて開いた豆腐料理店です。

大阪人の半二の、上方のプライドのあらわれかな、などと思っています。

食の中心、文化の中心というプライド。

豆腐に込められた近松半二の思いを深読みするのもなかなか乙なものです。

こちらもどうぞ

AKPC06 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)小松原の場

AKPC07 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)蝦夷子館の場

AKPC08 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)花渡しの場

KNPC125 吉野川(よしのがわ)

AKPC12 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)猿澤の池の場

AKPC13 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)芝六住家(しばろくすみか)の場

AKPC14 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)漁師鱶七実は金輪五郎今国

KNPC103, 104 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)

コメント