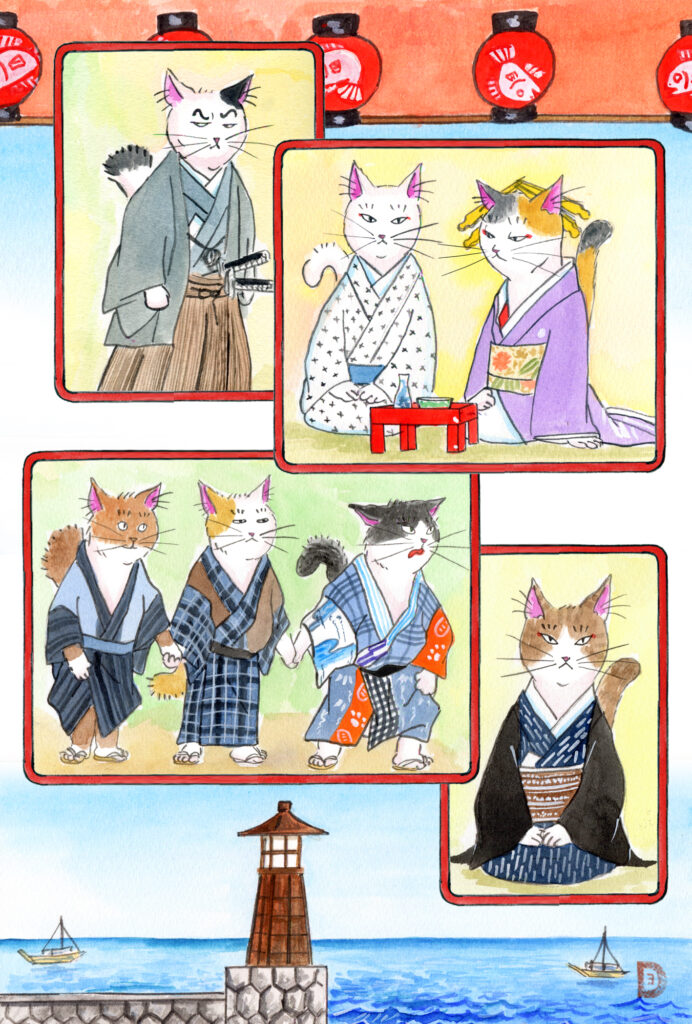

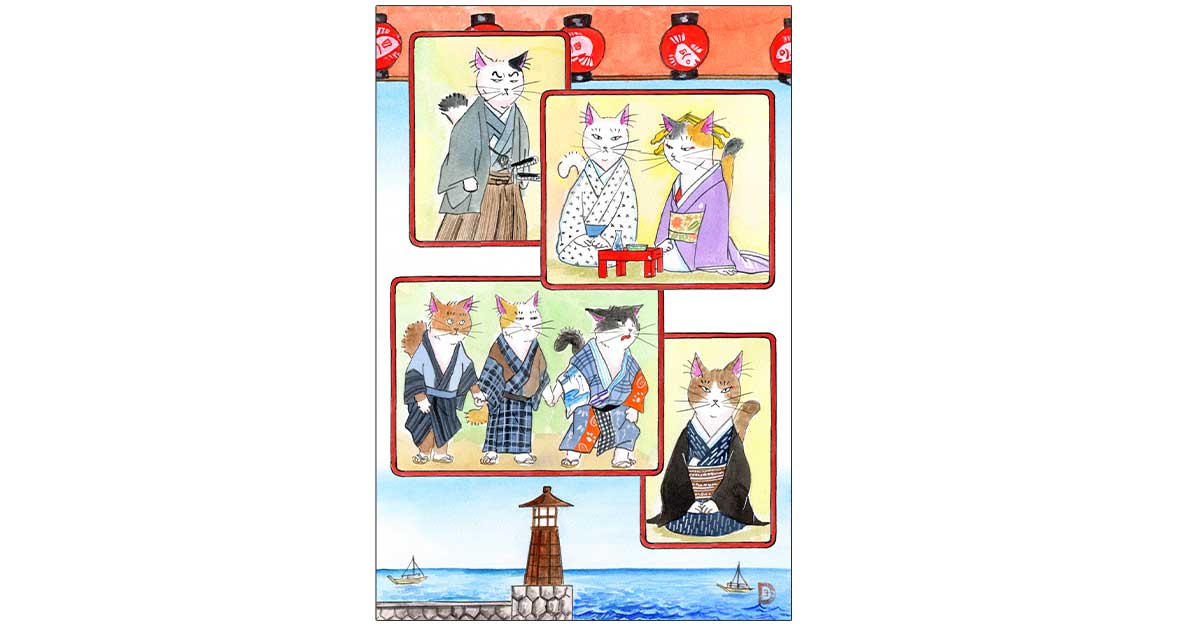

描かれている人物

赤枠一段目:大鳥佐賀右衛門

同 二段目:(左から)磯之丞、琴浦

同 三段目:(左から)こっぱの権、なまこの八、一寸徳兵衛

同 四段目:お梶

背景:お鯛茶屋の提灯と座敷から見える灯台と海

絵の解説

一寸徳兵衛の話を聞く磯之丞と琴浦

左から:こっぱの権、なまこの八、一寸徳兵衛、お梶

磯之丞を陥れようとする大鳥佐賀右衛門

座敷からの眺め

2014年7月歌舞伎座、2013年10月松竹座、1997年7月歌舞伎座での公演を参考にして描いています。

衣装の色が実際と異なることがあります。

あらすじ

主な登場人物と簡単な説明

・玉島磯之丞(たましまいそのじょう)

玉島兵太夫の息子。茶屋遊びにふけっている。

琴浦に入れあげて身請けした。

・琴浦(ことうら)

堺の遊女。磯之丞と相思相愛の仲。

・お梶(おかじ)

団七の女房。玉島家に腰元奉公していたが団七と恋仲になり退職、世帯を持つ。

・団七九郎兵衛(だんしちくろべえ)

堺の魚屋。玉島家はお得意様だった。

大鳥佐賀右衛門の中間と喧嘩をして牢屋に入っている。

※この段では登場しません。

・大鳥佐賀右衛門(おおとりさがえもん)

玉島家の家臣。琴浦に横恋慕しており磯之丞を疎ましく思っている。

・一寸徳兵衛(いっすんとくべえ)

備中国玉島生まれの流れ者。兵太夫の家来筋にあたる。

・玉島兵太夫(たましまひょうだゆう)

泉州浜田の武士。

※舞台には登場しません。

あらすじ

堺お鯛茶屋の段

堺の戎島にあるお鯛茶屋。

玉島兵太夫の息子、磯之丞は遊女琴浦を身請けし、遊興にふけっていた。

琴浦に横恋慕する玉島家の家臣・大鳥佐賀右衛門は磯之丞がお咎めを受けるよう企んでいた。

そこへ磯之丞の母と名乗る女が乗り込んでくる。

団七の妻・お梶であった。

玉島家が団七の出獄の口添えをする代わりに磯之丞を家に帰らせる役目を任されていた。

だが、磯之丞は聞く耳を持たない。

そこへ浮浪者たちがなだれ込んできて、その中のひとりの男が「傾城狂いで財産を失った」と涙ながらに身の上話を語った。

その話を聞いた磯之丞は帰る決心をして身支度を始めるのだった。

実はその流れ者たちはお梶が仕組んだ芝居であった。

お梶は茶屋の裏手で、先ほどの流れ者の男・一寸徳兵衛に謝礼の金と着物を与えた。

この後、「兵太夫邸の段」で磯之丞は勘当され、お梶と団七に託される。

「兵太夫邸の段」はほとんど上演されないので「住吉鳥居前の段」に続きます。

KNPC60 夏祭浪花鑑(なつまつりなにわのかがみ)

KNPC61 夏祭浪花鑑(なつまつりなにわのかがみ)

AKPC85 「夏祭浪花鑑(なつまつりなにわかがみ)」②「内本町道具屋の段」

私のツボ

ことの発端、伏線いろいろ

お鯛茶屋の風情が大阪らしくて好きな段です。

鯛が描かれた紅提灯が可愛いです。

主人公の団七は登場しませんが、次の「住吉鳥居前の段」につながる伏線が描かれており、はーなるほどそういう訳だったのねといろいろスッキリします。

①「住吉鳥居前の段」で団七に手首を捻られる大鳥佐賀右衛門

団七が入牢したきっかけを作った男。

かつ、磯之丞の遊び癖を利用して破滅させたずるい男です。

一家に一人、必ずこの手の家臣がいるのが歌舞伎のお約束です。

②一寸徳兵衛とお梶の出会い

「お鯛茶屋」でお梶と徳兵衛が顔見知りだった仔細が分かってスッキリしました。

流れ者仲間のこっぱの権、なまこの八は「住吉鳥居前」で佐賀右衛門の手先として再登場します。

③遊び人・磯之丞

いまいちキャラクターが掴めない人物でしたが「お鯛茶屋」の段では人となりがよく分かります。

茶屋のじゃらじゃらした雰囲気が好きな系統の遊び人。

「廓文章」の伊左衛門系です。

そのくせ一寸徳兵衛の芝居に騙されて改心してしまう単純さは、よく言えば素直で育ちが良いとも取れましょう。

武士の家に生まれたのが彼の人生のおける最大の不幸。

というわけで、全ての因縁の発端という構図でまとめました。

コメント