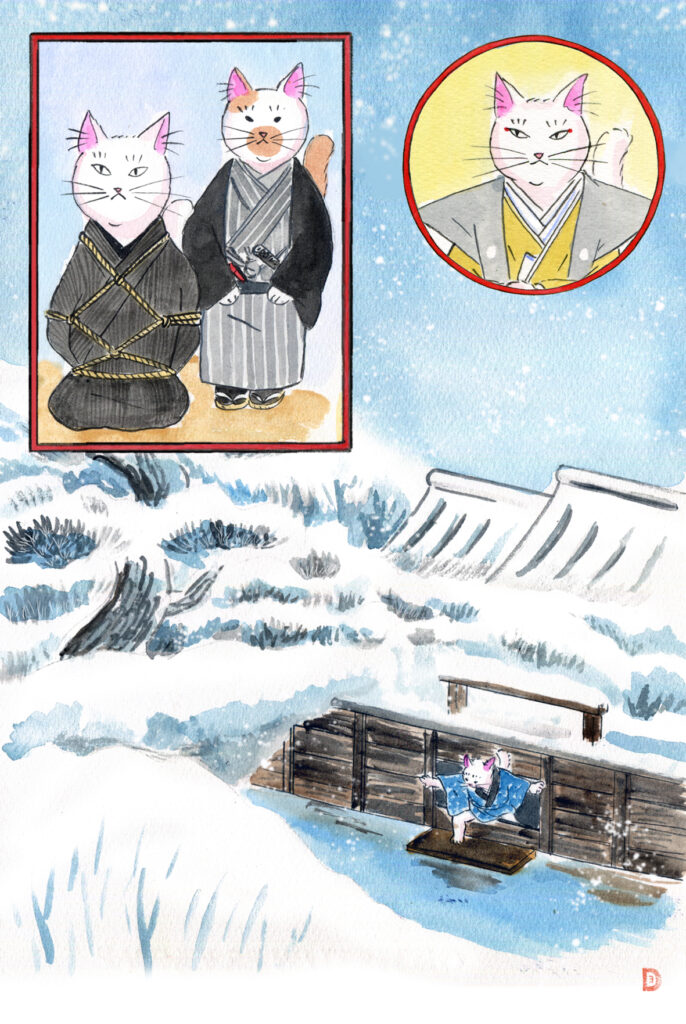

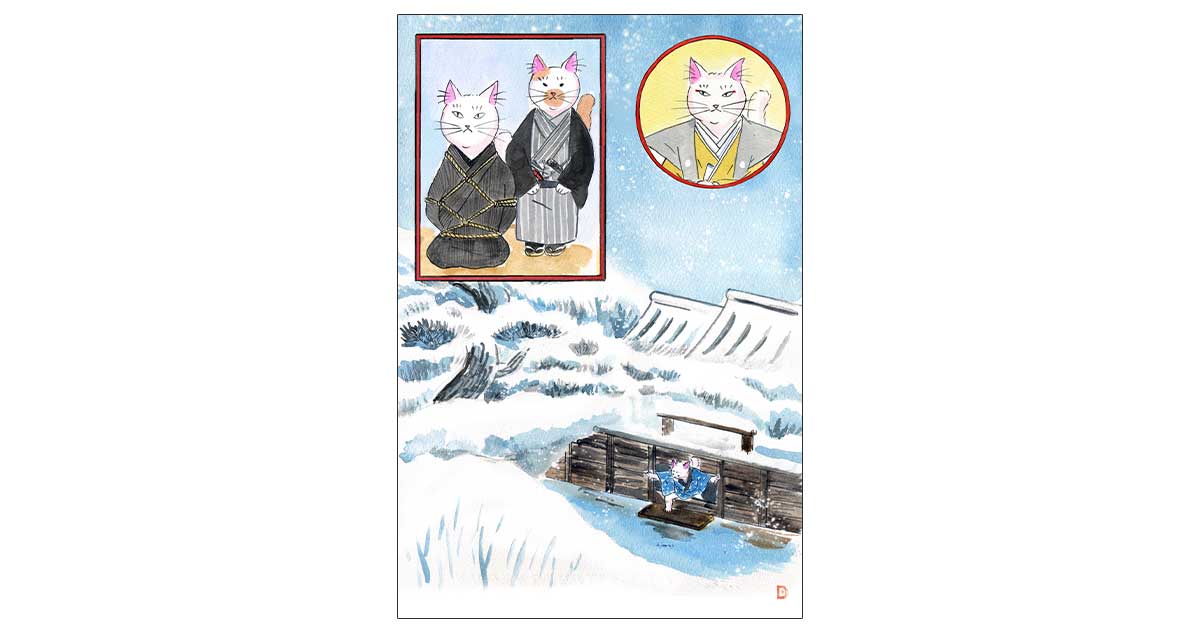

描かれている人物

赤枠左:(左から)稲葉幸蔵、番卒丹平

赤丸枠:早瀬弥十郎

絵の解説

自ら縄にかかり、奉行所の白洲に引き出された幸蔵

幸蔵たちの様子を見守る早瀬弥十郎

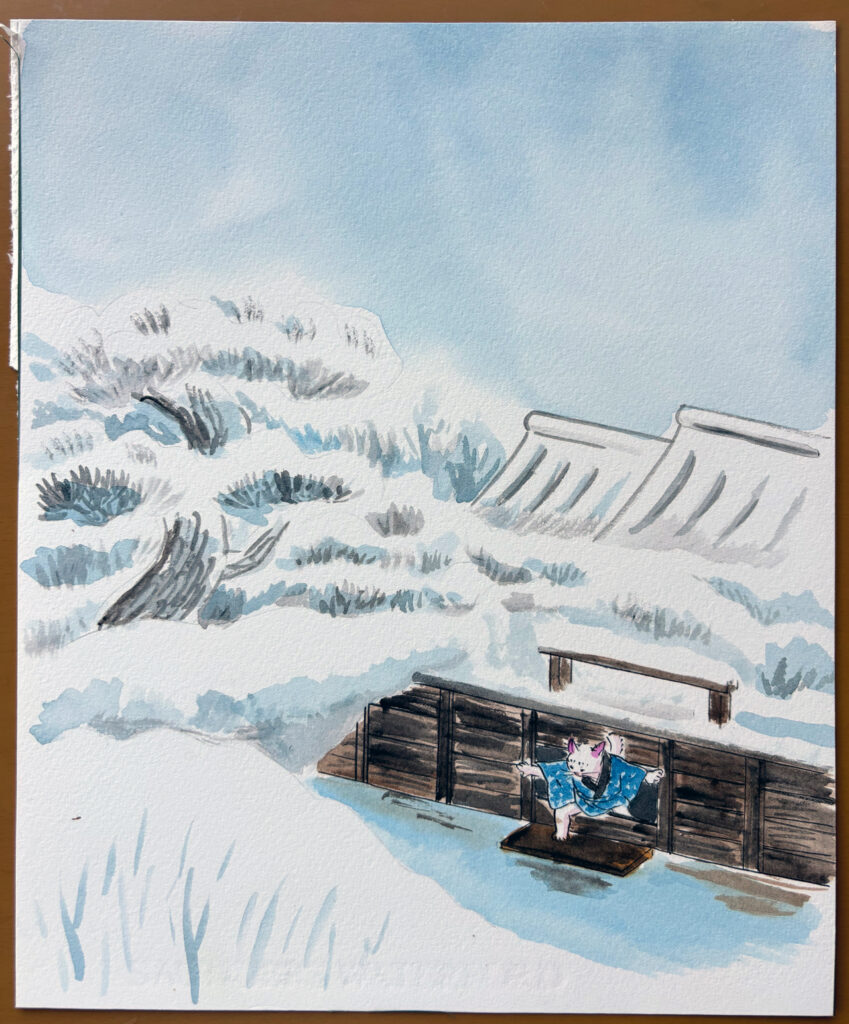

奉行所の裏手から逃げる幸蔵

あらすじ

主な登場人物と簡単な説明

・平沢左膳(ひらさわさぜん)実は稲葉幸蔵(いなばこうぞう)

鼠小僧次郎吉

鎌倉で易者をしている。

・早瀬弥十郎(はやせやじゅうろう)

町奉行。善人。

他、石垣伴作、平岡権内、与惣兵衛、お高、刀屋新助、お元などがいます

あらすじ

大詰 奉行所白洲の場

奉行所では、町奉行の早瀬弥十郎と石垣伴作の二人が、与惣兵衛、新助、お元の取り調べをしていた。

稲葉幸蔵が自首し、与惣兵衛らの無実が明らかになり釈放される。

幸蔵は、与惣兵衛と親子の名乗りをあげる。

その様子を見ていた早瀬は、誠実な幸蔵に理解を示し温情をかけようとするが、石垣伴作は居丈高な態度で縄を打つ。

非道な裁きは受ける謂れはないと幸蔵は縄目をすり抜けて逃走する。

同 奉行所裏手水門の場

やがて奉行所の裏手の水門に出た幸蔵は、早瀬に見つかってしまう。

幸蔵は悪事を働いた身であるため、いずれは早瀬の手によってとらわれる覚悟であると告げる。

それを聞いた早瀬は「逃げおおせたか」と大声でつぶやき、幸蔵は雪の中、逃げ去る。

※令和四年二月大歌舞伎の筋書きを参考にしています

AKPC89 「鼠小僧次郎吉(ねずみこぞうじろきち)①」

AKPC90 「鼠小僧次郎吉(ねずみこぞうじろきち)②」

私のツボ

歌舞伎のお約束たっぷり

雪景色を描くのが大好きなので、ここぞとばかりに大きく据えました。

奉行所での与惣兵衛らとの絡みはドラマ的にはピークなのですが、いかんせん動きが少ないので省略。

といってラストの奉行所裏手の場面ばかり描くのも片手落ちになるので、奉行所の場面として縄にかかった幸蔵と、成り行きを見守る早瀬弥十郎のカットを配置しました。

歌舞伎のお約束たっぷりで、歌舞伎らしい大詰の場。

以下、私が面白いと思ったお約束三点。

①寛大な奉行と意地悪な奉行のペア

早瀬弥十郎が寛大な奉行で捌き役(さばきやく)、石垣伴作は意地悪な奉行で端敵(はがたき)という役柄です。

上使や役人が二人並ぶ場合は捌き役(さばきやく)と端敵(はがたき)のペアになるのがお約束です。

捌き役は白塗りで、端敵は赤っつらがお約束。

『仮名手本忠臣蔵』の四段目、石堂右馬之丞と薬師寺次郎左右衛門の場合も同様ですが、現行では平敵(ひらがたき)と呼ばれます。

この違いがいまだによく分からないのですが、どうも平敵の方が格が上のようです。

②何かしら縁がある

主要な役どころが何かしら縁があるのも歌舞伎のお約束です。

新助の伯母・お高が身元引受人で奉行所に来ますが、お高は松山の実母。

ということは、新助と幸蔵も血縁は無いながらも親族となります。

実は親子だった、兄弟だった、親戚だった、と後から次々発覚するお約束に、世間が狭すぎやしないかと常々思っていたのですが、移動の自由が制限される江戸時代だからむしろリアリティがあるのかもしれないと思うに至りました。

③放生会

盗人の潔さに感じ入った役人の慈悲により見逃す、という大詰といえば『青砥稿花紅彩画』の青砥左衛門藤綱と日本駄右衛門。

『楼門五三桐』のラストも石川五右衛門と真柴久吉が睨み合って再会を約束します。

歌舞伎によくあるお約束というほどではないかもしれませんが、歌舞伎独特の演出です。

なぜ見逃すのか?

結末を明確にしないことで観客に想像の余地を与える、続編の余地を与える、なども考えられますが、五代目富十郎さんの「放生会」説がいちばんしっくりきます。

見逃すというより、改心をして自首する機会を与えるという慈悲の現れなのだろうと私は解釈しています。

非常に仏教的というか日本的な展開で興味深いです。

五代目富十郎さんインタビュー

(歌舞伎美人のページに移動します)

富十郎 青砥藤綱ゆかりの寺を訪ねて

コメント