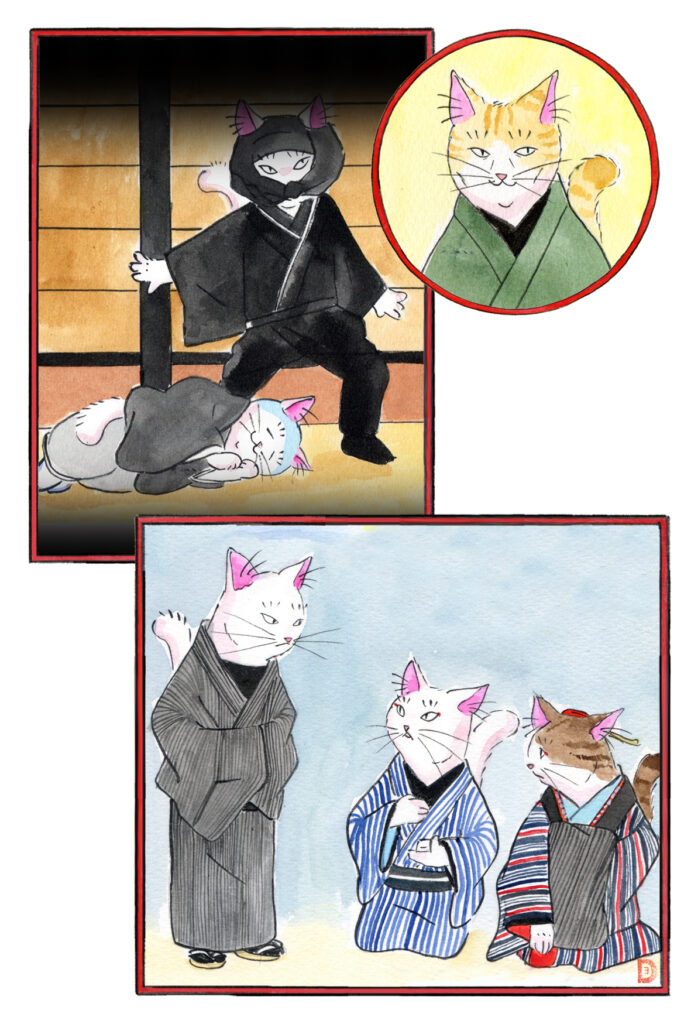

描かれている人物

赤枠上:(左から)茶道珍才、稲葉幸蔵

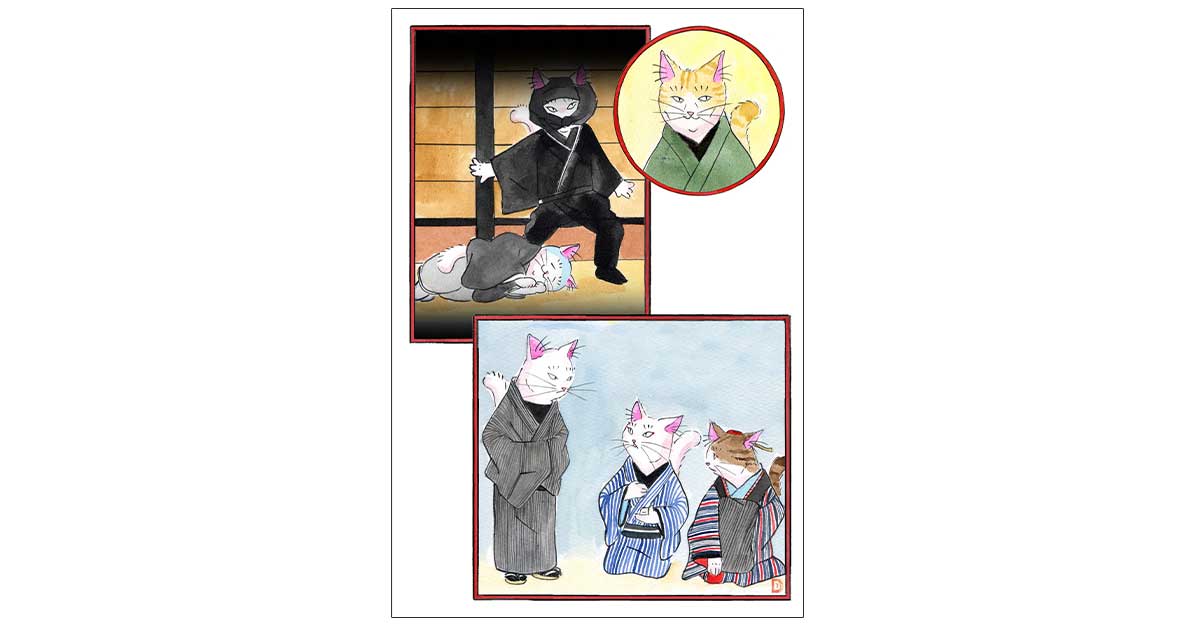

同下:(左から)稲葉幸蔵、刀屋新助、芸者お元

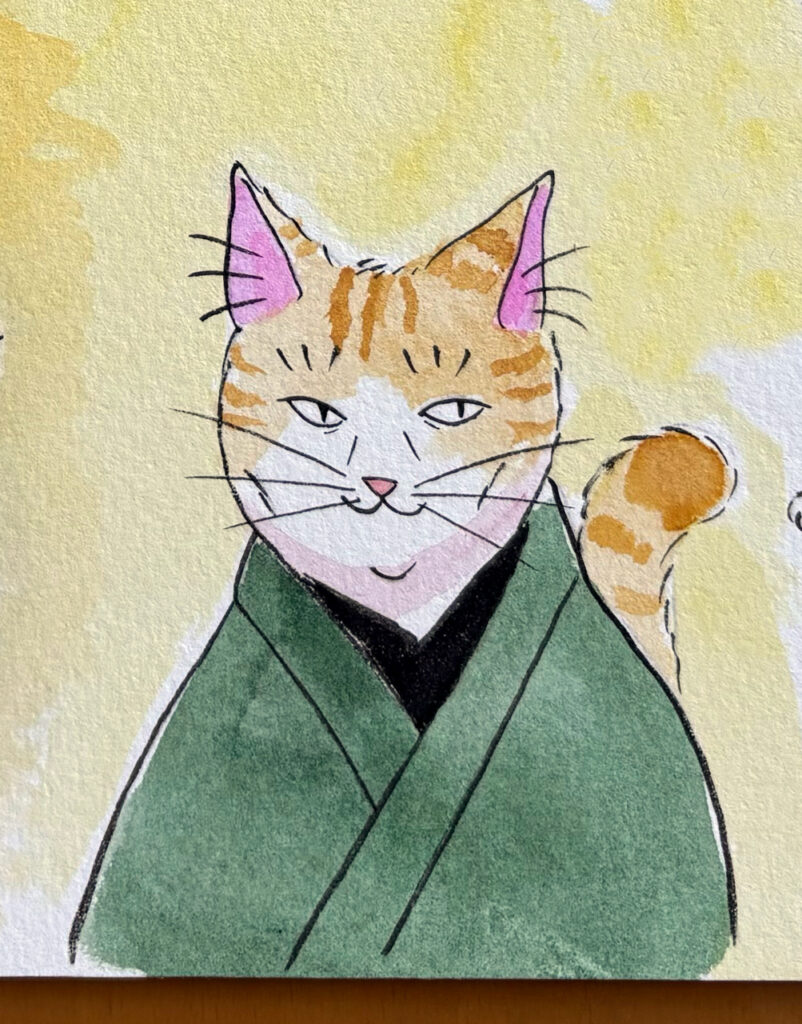

赤枠丸:辻番与惚兵衛

絵の解説

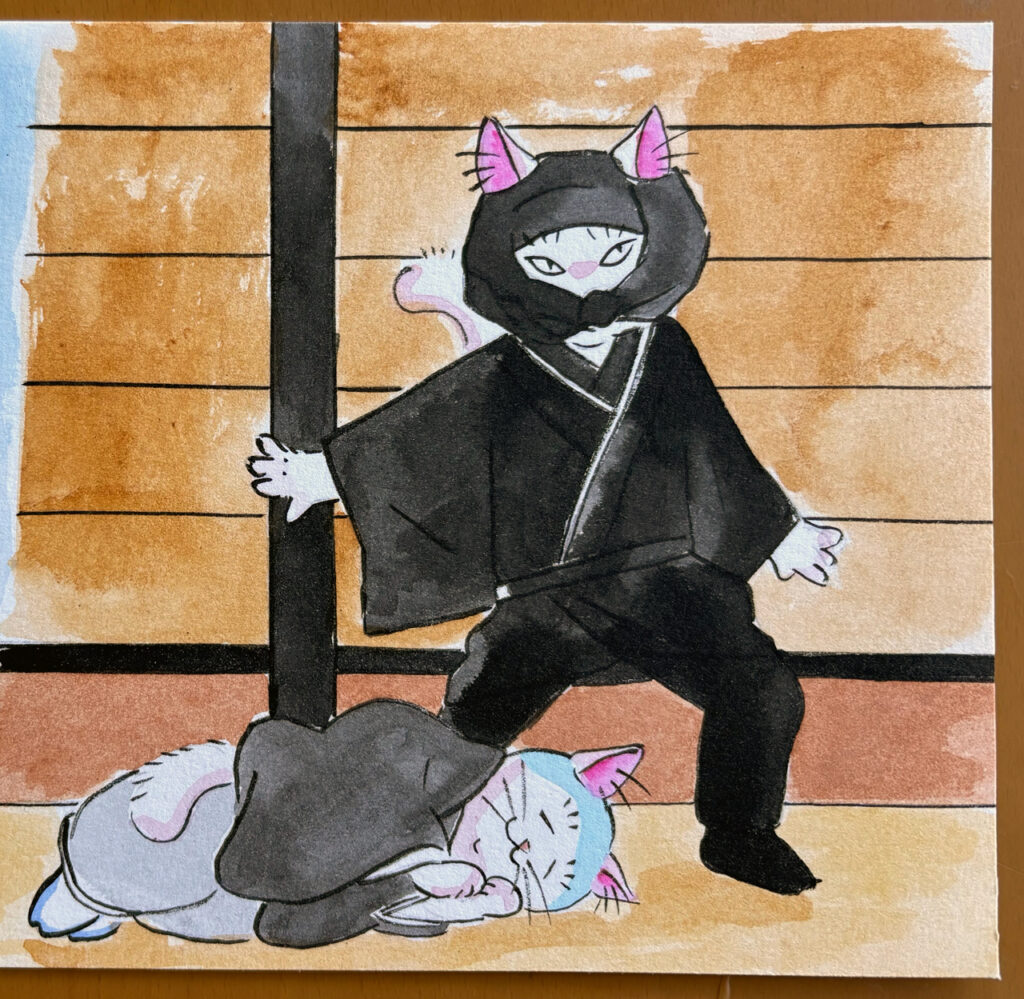

稲毛家に盗みに入る幸蔵、居眠り中の茶坊主

刀屋新助とお元に約束の百両を渡す幸蔵

(心中を図ろうとしている二人をとめ、金の工面を約束して一旦立ち去るという前段がある)

辻番与惚兵衛

あらすじ

主な登場人物と簡単な説明

・稲葉幸蔵(いなばこうぞう)

鼠小僧次郎吉

庚申の夜に生まれたため乳児の時に捨てられる。

(庚申の夜に生まれた子は盗癖があるという言い伝えのせい)

盗賊お熊に拾われて育てられる。

・辻番与惚兵衛(つじばんよそべえ)

稲毛家屋敷の塀際にある辻番小屋に詰める足軽。

稲葉幸蔵の実の父。

与之助という息子がいる。

・刀屋新助(かたなやしんすけ)

刀屋に勤める若者。お元とは恋仲。

・芸者お元(おもと)

新助の恋人。母親は新助の乳母。

他、お熊、おみつ、与之助、平岡権内などがいます

あらすじ

序幕 富ヶ丘八幡の場

芸者お元に横恋慕する平岡権内は、仲間と謀って新助から百両と短刀を騙し取る。

二幕目 稲毛屋敷辻番の場

稲毛家の屋敷の塀際にある辻番小屋。

日暮の頃、百両が工面できない新助はお元と心中する決意をする。

そこへたまたま通りかかった稲葉幸蔵が二人に声をかけ、金を工面する約束をして立ち去る。

同 稲毛屋敷玄関の場

その夜、茶坊主の珍才が居眠りをした隙に、稲葉幸蔵が稲毛家の金庫に忍びこんで金を盗み出す。

同 元の辻番小屋の場

元の場所に戻った幸蔵は、新助に百両を渡す。

一部始終を見ていた辻番の与惣兵衛は、幸蔵に殺して欲しいと願う。

老齢ゆえに幸蔵を捕えられず、といって立場上、逃すわけにもいかないという。

押し問答の末、与惣兵衛は身の上話を始める。

与惣兵衛が実の父かもしれないと思いあたった幸蔵は、与惣兵衛を突き放してその場を立ち去る。

※令和四年二月大歌舞伎の筋書きを参考にしています

AKPC90 「鼠小僧次郎吉(ねずみこぞうじろきち)②」

AKPC91 「鼠小僧次郎吉(ねずみこぞうじろきち)③」

私のツボ

黙阿弥の白浪物

原作は河竹黙阿弥の『鼠小紋春着雛形(ねずみこもんはるぎのひながた)』。

「白浪五人衆」「三人吉三」でお馴染み、黙阿弥得意の白浪物です。

十八世勘三郎の『野田版鼠小僧』はシネマ歌舞伎になったこともあり、よく知られていますが、こちらはタイトルにある通り野田秀樹演出による別物です。

『鼠小僧次郎吉』は、初演安政4年(1857年)、明治に入って五世菊五郎が継承、さらに六世が引き継ぎ、平成5年(1993年)七代目が68年ぶりに上演、そして令和4年の上演と、菊五郎家が引き継いできた演目です。

久々の再演を記念して描きました。

せっかくの通し上演なので、三枚に分けました。

庚申生まれの子は盗人になるという俗信は、庚申信仰に由来するものです。

江戸時代の民俗学関係の資料を読むと必ず出てくるのが庚申信仰。

大まかにまとめると、

道教によると、人の腹には三匹の虫(三尸虫(さんしちゅう))が棲んでおり、庚申の夜になるとその虫が天に昇って天帝に宿主が犯した罪悪を告げる、とされました。

三尸虫が天に昇らないように、庚申の夜には夜通し眠らずに飲み食いする行事が地域で催され、60日に一度来る庚申の年には供養塔(庚申塚)を建立しました。

三尸虫を対峙するのは青面金剛で、六本の腕を持つことから盗み癖がつくという俗信に発展したようです。

江戸時代に盛んだった庚申信仰も、明治になると急激に廃れ、平成に入ってほぼ消滅したと言って差し支えないでしょう。

廃れた理由として、明治6年に太陰暦に変わって太陽暦が採用されたため、庚申の日が意識しにくくなったことが大きいだろうと思います。

前置きが長くなりましたが、庚申塚といえば『三人吉三』の「大川庚申塚の場」。

物語に出てくる名刀の名前も庚申丸です。

盗賊のメタファーとしての庚申塚、庚申丸なのかなと思い至りました。

話を「鼠小僧」に戻しまして、杉浦屋敷に盗みに入る様があまりにもカジュアルすぎて、初めて舞台で観た時に理解するのにしばし時間を要しました。

コンビニのATMでお金を下ろすような軽さで、あっさり百両盗み出してしまう手際の良さ。

これは単純な義賊物ではあるまいな、となんとなく予感したのですが、まさにその通りの展開が後半続くのでした。

差し当たり、盗賊鼠小僧と稲葉幸蔵、今後の物語の鍵となる人物たちー与惣兵衛、新助、お元、の構成としました。

茶坊主は個人的に好きな役どころなので差し込みました。

コメント