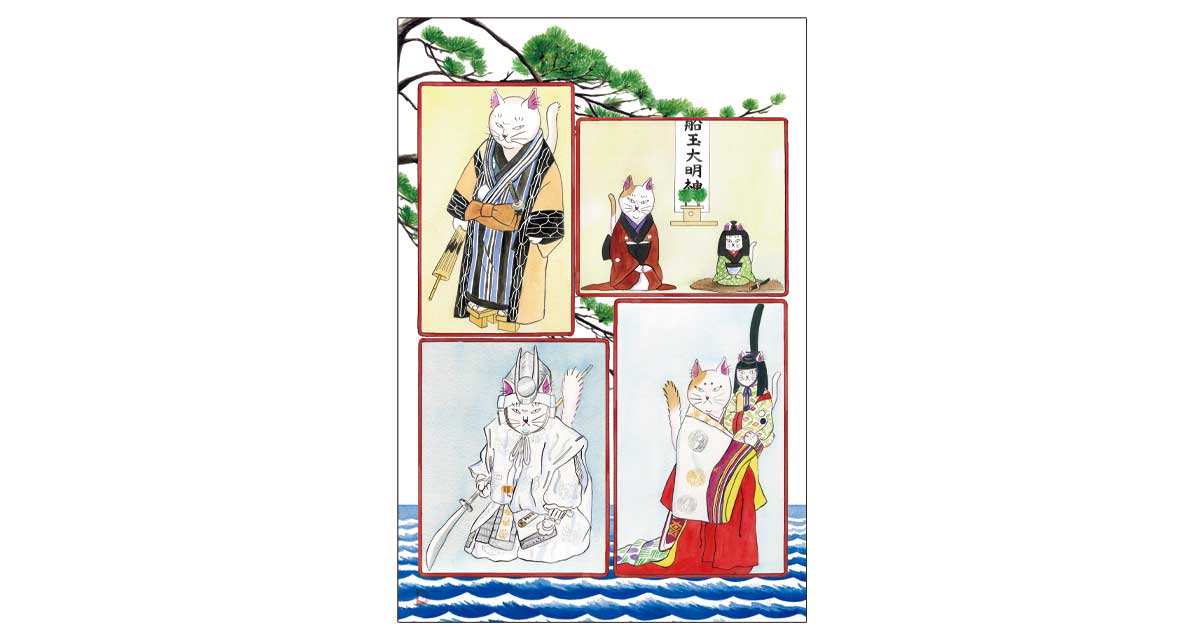

描かれている人物

左上と左下:渡海屋銀平 実は 平知盛(とかいやぎんぺい じつは たいらのとももり)

右上と右下:女房お柳 実は 典侍局(にょうぼうおりゅう じつは すけのつぼね)、娘お安 実は 安徳帝(むすめおやす じつは あんとくてい)

絵の解説

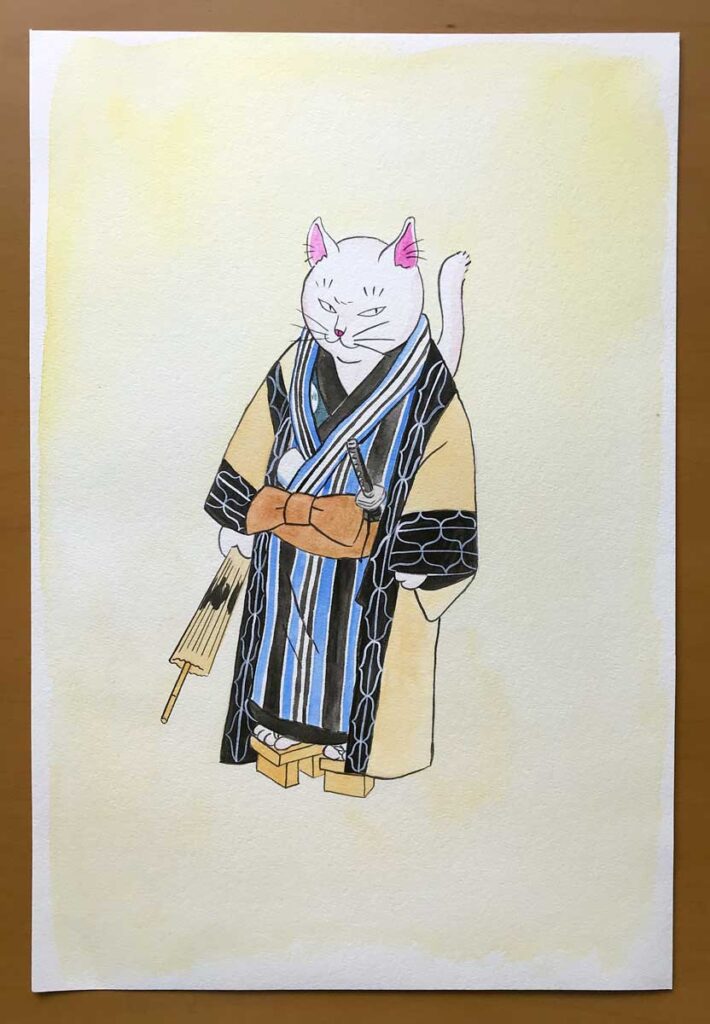

渡海屋主人銀平(原画)

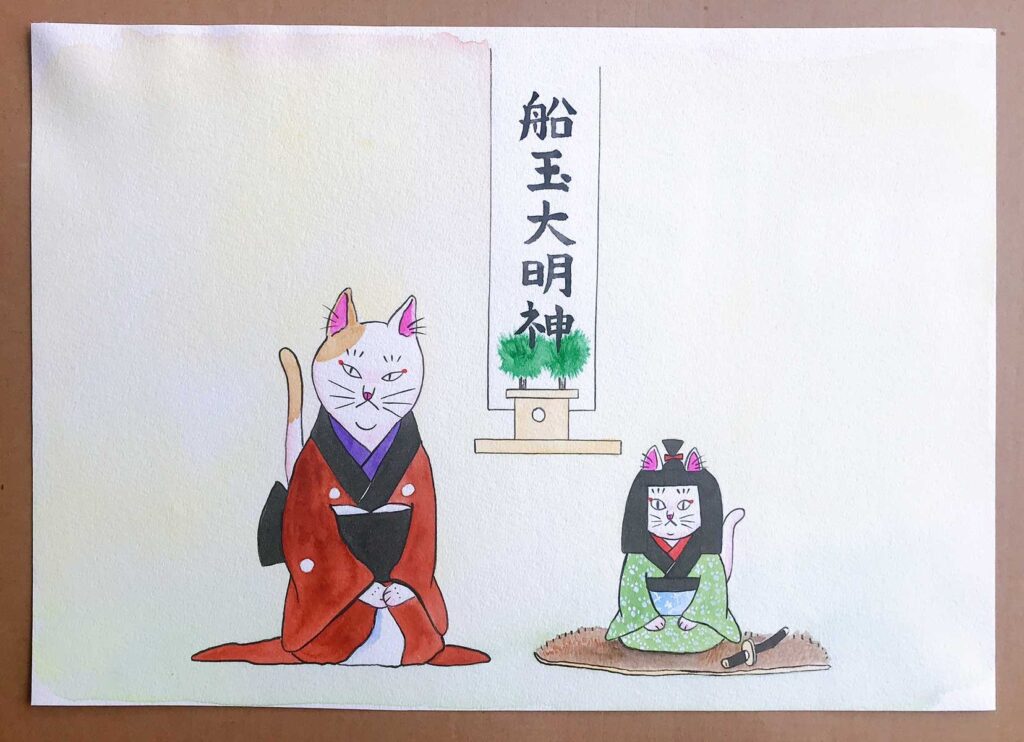

女房お柳と娘お安

白装束に長刀を持った知盛、装束を改めた典侍局と安徳帝

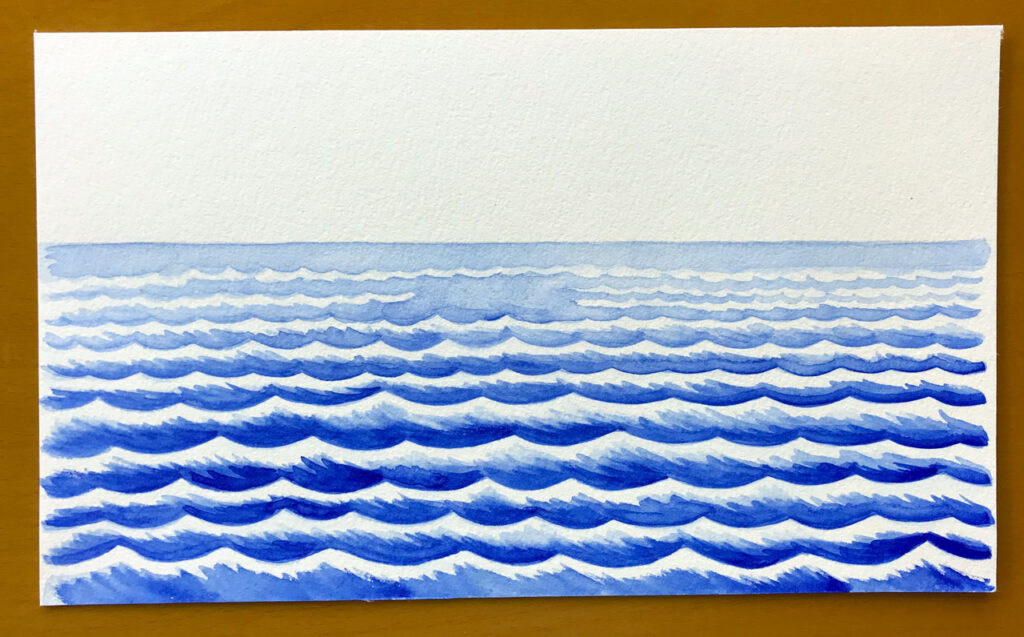

波(原画)

松は「一谷嫩軍記」「陣門・組打」の際に描いたもの。

あらすじ

本外題 「義経千本桜」(よしつねせんぼんざくら)

二段目後半

主な登場人物と簡単な説明

渡海屋銀平 実は 平知盛(とかいやぎんぺい じつは たいらのとももり):

大物浦で廻船問屋を営む銀平になりすましているが、実は平清盛の四男知盛で平家復興の機会を伺っている。

女房お柳 実は 典侍局(にょうぼうおりゅう じつは すけのつぼね):

渡海屋の女房だが、実は安徳帝とともに入水したはずの典侍局。

娘お安 実は 安徳帝(むすめおやす じつは あんとくてい):

平家一門とともに屋島の戦で崩御したと思われていたが、銀平とお柳の娘として渡海屋に匿われている。

源義経(みなもとのよしつね):

頼朝から謀反の嫌疑をかけられ、九州へ逃げるため尼崎の廻船問屋(かいせんどんや)で出船を待っている。

他、弁慶、相模五郎、運平が出てきますが別記事に書きます。

あらすじ

渡海屋

義経一行は九州へ船で逃れるため、尼崎の渡海屋に逗留しています。

いよいよ出船の日になり、義経らは船場へ向かいます。

渡海屋の主人である銀平は白装束に長刀を持った姿で現れ、船戦で義経を討とうと勇んで出て行くのでした。

大物浦

典侍局と安徳帝は装束を改め、宿の襖を開け放って海上の船いくさを見守ります。

しかし義経に計画を見破られており、平家側の敗色が濃くなります。

典侍局は覚悟を決め、安徳帝と入水しようとしますが義経側に捕らえられます。

知盛入水

知盛は重傷を負いながらも義経を襲おうとします。

義経は安徳帝の安全を保障し、安徳帝もまた義経の側につきます。

平氏の身である自らの存在は帝の安全の妨げになると典侍局は自害します。

知盛は平家再興をあきらめ、碇と共に海に沈むのでした。

私のツボ

知盛のクライマックスについては別記事に書きます。

義経と春の雨

「そちが情けに義経が、身の隠れ笠、隠れ蓑。心遣い忘れはおかぬ」

義経一行が船場へ向かうところ、

「大切なお身の上、しばしのうちもお姿を」とお柳から蓑笠を渡された時の義経のセリフ。

この後、義経は花道の七三あたりで立ち止まり、笠を手に空を仰ぎます。

このとき、既に義経はお柳や銀平の正体を見破っており、

大物浦での悲劇を予見して空を仰いだのでしょうか。

腹の探り合い、果てのない争いに虚しさを覚えたのかもしれません。

こぬか雨の降る春の日。

嵐の前の静けさ。

心にしみる場面です。

典侍局

世話女房のお柳から十二単の女官と、前半後半でガラリと雰囲気が異なります。

「かぶきがわかるねこづくし絵本2 義経千本桜」(講談社刊)より、原画(部分)

「いかに 八大竜王、恒河(ごうが)の鱗屑(うろくず)、君の行幸(みゆき)なるぞ、守護し奉れ」

このセリフが好きなので引用します。

局が毅然としていて美しく、

死を目前にした者が放つ強い気迫に胸が苦しくなります。

安徳帝の鈴のような甲高い声がまた哀しい。

”今ぞ知る、御裳濯川(みもすそがわ)の流れには、波の底にも都ありとは”

安徳帝が入水前に詠んだ歌

「かぶきがわかるねこづくし絵本2 義経千本桜」(講談社刊)より、原画(部分)

銀平の衣装

アイヌ文様の羽織が印象的です。

初めて観劇したとき、尼崎なのにアイヌ文様?と疑問に思いましたが

かぶいた衣装ということだろうと解釈していました。

最近、新刊絵本の資料として北前船について調べる機会がありました。

北海道の松前と大阪を結び、主要な荷物はニシンや昆布です。

北前船は、ただ荷物を積んで運ぶ回船ではなく、日本海回りで寄港地で商売をしながら往復する”買積船”です。

アイヌ衣装、銀平が着ているような厚司(アットゥシ)も高値で取引される商材でした。

というのを知って、ようやく銀平の衣装の謎が解けました。

廻船問屋ですから珍しい商品が手に入りやすい。

厚司は銀平という人物を舞台の上で目立たせるだけでなく、

繁盛している廻船問屋の主人であるという説得力も持たせます。

潰れそうな弱小船屋では、さすがに義経も選ばないでしょう。

私の勘ぐりすぎかもしれませんが、よく練られた演出だなと感心しました。

コメント