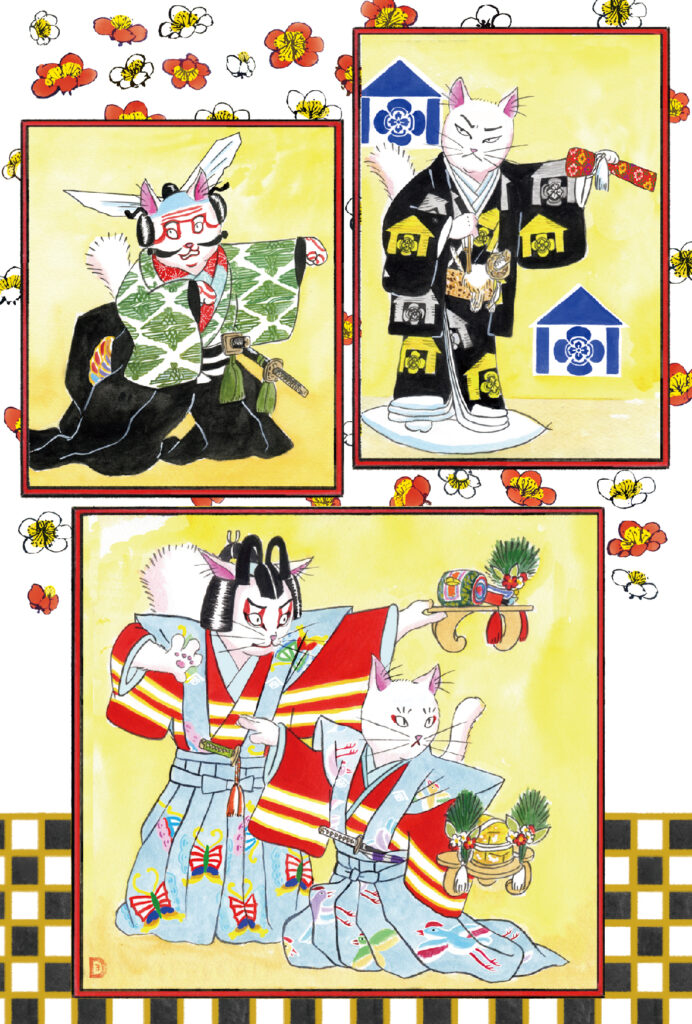

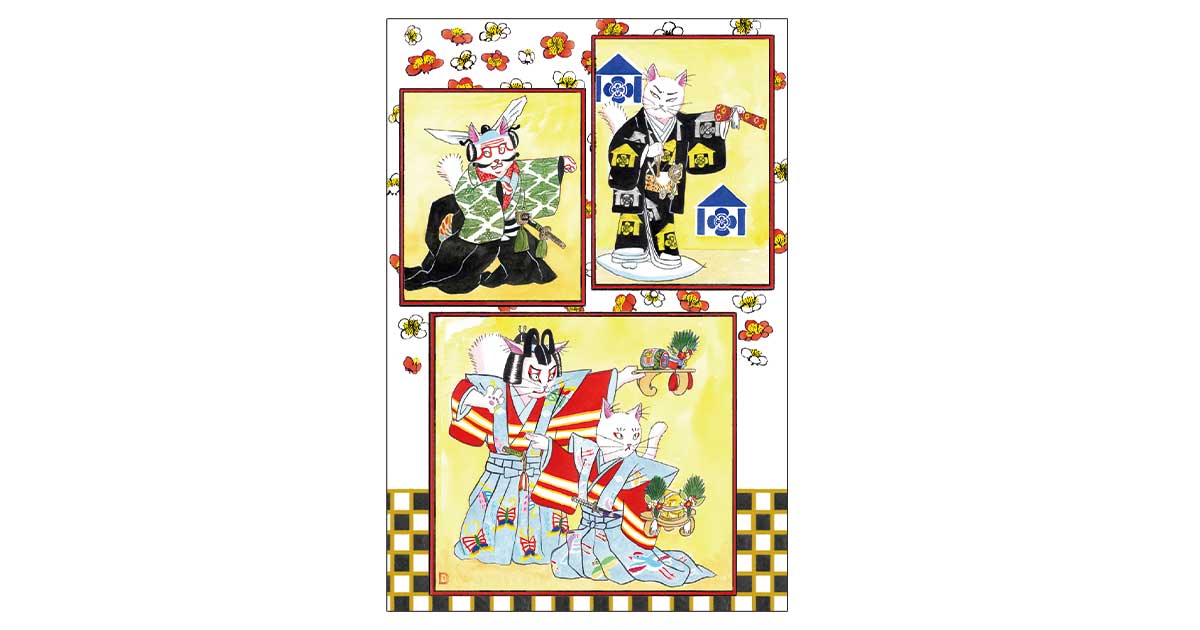

赤枠左:小林朝比奈

赤枠右:工藤左衛門祐経

赤枠下:(左から)曽我五郎、曽我十郎

絵の解説

小林朝比奈

原画

曽我兄弟(修正前)

原画

工藤祐経(修正前)

原画

あらすじ

主な登場人物と簡単な説明

・工藤左衛門祐経(くどうさえもんすけつね)

将軍源頼朝の信頼厚い大名で、大名の筆頭である一臈職(いちろうしょく)を賜り、

富士山の裾野で行われる大規模な巻狩(まきがり)の総奉行も引き受ける。

十八年前、伊東祐親(いとうすけちか)との領地争いが原因で

曽我兄弟の実父である河津三郎祐泰(かわづのさぶろうすけやす)を討った。

・曽我五郎時致(そがごろうときむね)

曽我兄弟の弟。血気盛んな若者で、典型的な ”荒事(あらごと)” の役。

・曽我十郎祐成(そがのじゅうろうすけなり)

曽我兄弟の兄。物腰柔らかく落ち着いた ” 和事(わごと)” の役柄。

・小林朝比奈三郎(こばやしあさひなさぶろう)

道化役。関東の豪族の一人。

工藤と曽我、どちらにも肩入れしない中立の立場。

今回、曽我兄弟が工藤祐経と面会できるようにセッテイングした。

小林舞鶴の兄

他、梶原平三景時、梶原平次景高、化粧坂少将、大磯の虎などがいます

あらすじ

工藤祐経の館では、重職に就いた祝いの宴が開かれている。

諸大名らが挨拶に訪れ、大磯の廓から呼ばれた遊女らが花を添える。

そこへ舞鶴(朝比奈)の取りなしで五郎十郎の曽我兄弟が工藤に面会に来る。

工藤は二人に盃をやるが、血気にはやる五郎は父の敵と名乗れと工藤に詰め寄る。

源氏の重宝・友切丸が見つかるまで仇討ちはできないと工藤は申し渡す。

そこへ曽我の忠臣・鬼王が友切丸が手に入ったと持参する。

工藤は勇む兄弟に「時節を待て」と言い、巻狩の狩場の通行切手を与えて、再会を約束する。

全員集合はこちらをどうぞ

曽我兄弟の父親・河津三郎が登場する演目はこちら

AKPC30 鴛鴦襖恋睦(おしのふすまこいのむつごと)

私のツボ

小林朝比奈三郎

前回、「対面」を描いた時は小林朝比奈の妹・舞鶴を描きました。

今回は小林朝比奈バージョンです。

小林朝比奈は、和田義盛の息子・和田義秀がモデルとされています。

かの有名な和田合戦で最も大きな戦果を残したとされており、

狂言の「朝比奈」では閻魔王をからかう武将として登場します。

朝比奈というミドルネームは、

安房国朝夷郡(あさいぐん)の領主だったことに因みます。

「呼び出すベェか」「そいつァ近頃かっちけねぇ」と

独特な口調ですが、これは猛者言葉と呼ばれるもの。

元禄時代に役を初演した中村伝九郎が

家にいた田舎出の女中の言葉を手本にしたと言われています。

猛者というより、山家育ち言葉と言えましょう。

この、珍しいもの・面白いものは積極的に取り入れるという

フットワークの軽さも歌舞伎の伝統のようです。

強烈なビジュアルはどこから来たのか分かりませんが、

江戸時代の絵師・歌川豊国は代々、小林朝比奈の役者絵を描いていて、

隈取はほぼ今と同じです。

鼻の下の髭ともみあげが合流するスタイルは

江戸時代における強さの表れかもしれません。

修正箇所

(1)工藤祐経と曽我十郎の鬘をトル

かぶきねこづくしを描くに際し、

特徴的な鬘に限って描くという暗黙のルールがあって、

都度、監修で確認という形をとっています。

今回、曽我五郎の髪型は特徴的なので描き入れるとして、

一人だけ鬘というのは不自然ではないかと、

工藤祐経と曽我十郎の二人にも鬘を装着しました。

こちらの二人は生締(なまじめ)と呼ばれ、武士の役に用いられることが多いです。

生締の鬘は普段は省略しています。

が、監修より工藤と十郎はトルと指示があったので、鬘を外しました。

こうしてみると、「鬘忘れてるよ!?」と声をかけたくなるような、

頭が涼しげで少々物足りなく感じてしまいます。

鬘も重要な衣装の一つであると痛感した次第です。

猫とはいえ。

(2)朝比奈の力紙のバランスを調整

コメント