絵の解説

初午(はつうま)

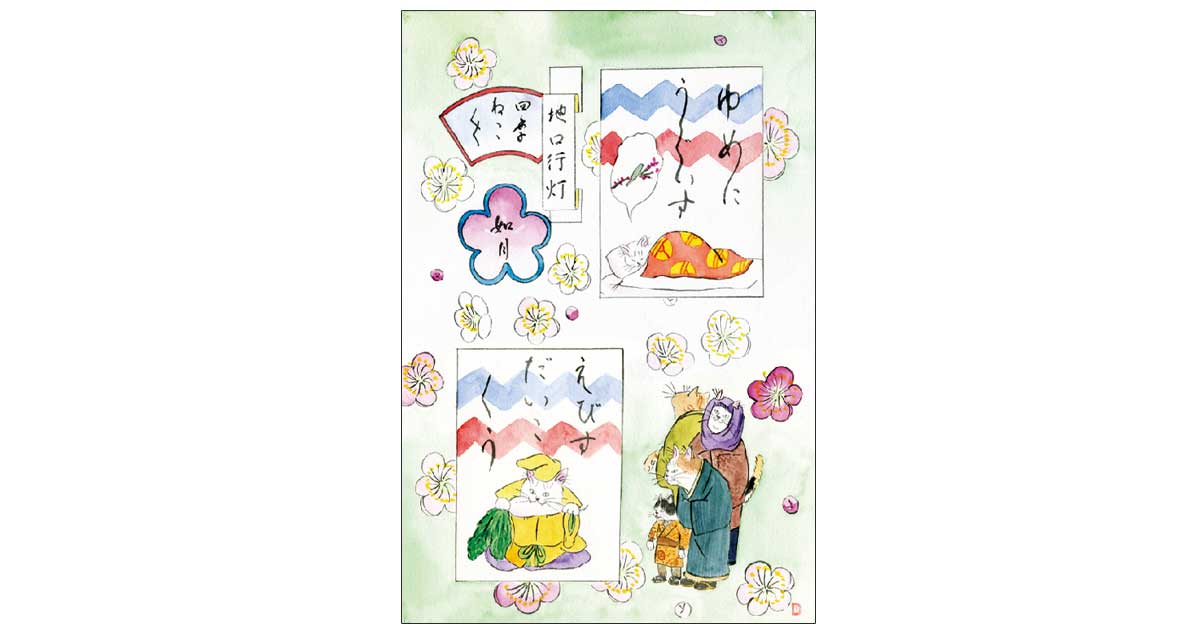

2月になると歌舞伎座の1階ロビーに地口が書かれた行灯が並びます。

地口行灯とは江戸時代より祭礼の時に飾られる行灯で、

有名なことわざやセリフをもじった駄洒落と絵が描かれています。

原画

2月の初午の日に全国各地の稲荷神社で初午祭が行われます。

江戸市中のお稲荷さんに提灯が飾られ、

ただの白い提灯では面白くないと地口が描かれたのが始まりと言われています。

私の調査不足ですが、関西では地口行灯はあまり盛んではないように思います。

昔、京都に住んでいた頃、目にした記憶がありません。

関西は大きな稲荷神社が多く、初午祭が盛大に行われていたので地口行灯を飾るまでもなかったのかもしれません。

地口自体があまり関西では受け入れられなかったのかな、とも思います。

江戸時代に大流行した狂歌も、関西で流行ったのち、江戸に中心が移って大ブームになります。

落語の発祥の地は諸説ありますが大阪・京都との説が有力ですし、

上方は駄洒落文化があまり根付かなかったのかもしれません。

コメント

はじめまして。

このシリーズの大ファンです。

月ごとに

家の室礼に飾らせて頂いています!

季節ごとの楽しみを

ありがとうございます♫

地口行灯のカードも、

今我が家で飾られています!

『えびすだいこくう』の地口は、

「恵比寿さまが大根食う」

に掛けられているのですか?

一枚一枚に、

愉快な時間と温かさが感じられるところが大好きな理由です♡

これからもたくさんの温かさを

楽しみにしております。

温かいコメントをいただき、心から感謝いたします。

とても励みになります。

私が描くもの、画風などは流行りのものと違い

とても地味なジャンルになりますが、これからも

続けていくつもりでおります。吉田愛

「えびすだいこくう」はそのとおりでございます。