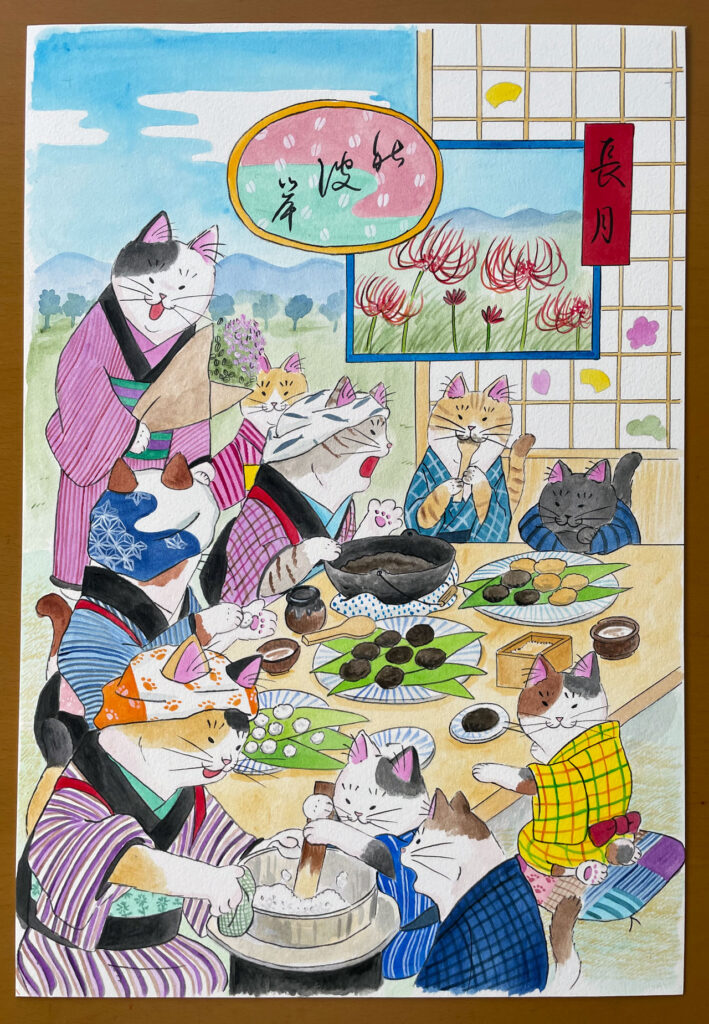

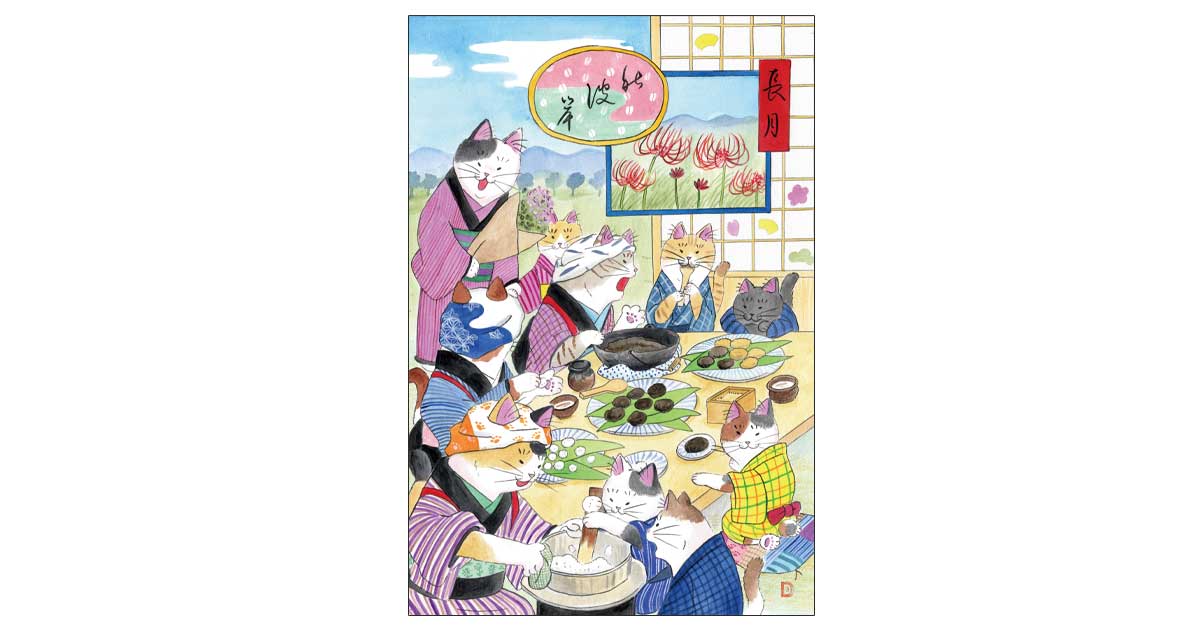

絵の解説

原画

秋の彼岸のおはぎ作り。

「アーッ!そのしゃもじまだ使うのに!」

「あら、綺麗な萩の花」

餅米とうるち米を混ぜて潰して半殺し(なんと物騒な名前でしょう)。

手に水をつけて丸めて、餡子でくるみ、お好みできな粉をつけて召し上がれ。

9月ともなると障子の穴も増えてすっかり賑やかな装いです。

大きなおはぎ

子供の頃、春と秋と、彼岸の頃によく祖母がおはぎを作っていました。

拳大のおはぎは食べ応えがありました。

父方の祖母、母方の祖母、微妙に餡子の炊き方が異なりますが、どちらも美味しく、そして大きい。

祖母が亡くなった後、母もよく作っていましたが、これまた大きい。

自家製のおはぎは大きいというのはよく聞く話で、我が家に限ったことではありません。

おはぎの大きさは母の愛、などと寒いことを言ってしまいそうになりますが、ちまちま小さく作ると米が乾くという現場の事情があると推察します。

あとは、餡子の体積を考えずに丸めてしまう、と言うのは私の経験談。

これくらいの大きさが良かろうと米を丸めて餡子をつけると、ほぼ1.5倍増しの仕上がりになります。

来年は気をつけようと心に誓うのですが、すっかり忘却の彼方、再び大きなおはぎが出来上がります。

餡子大好き人間の私ですが、暑い夏はどうしても餡子系は水ようかんか小豆バーになってしまいます。

それも美味しいのですが、よりダイレクトに餡子を味わえる季節の到来であります。

ビバ、餡子。

コメント