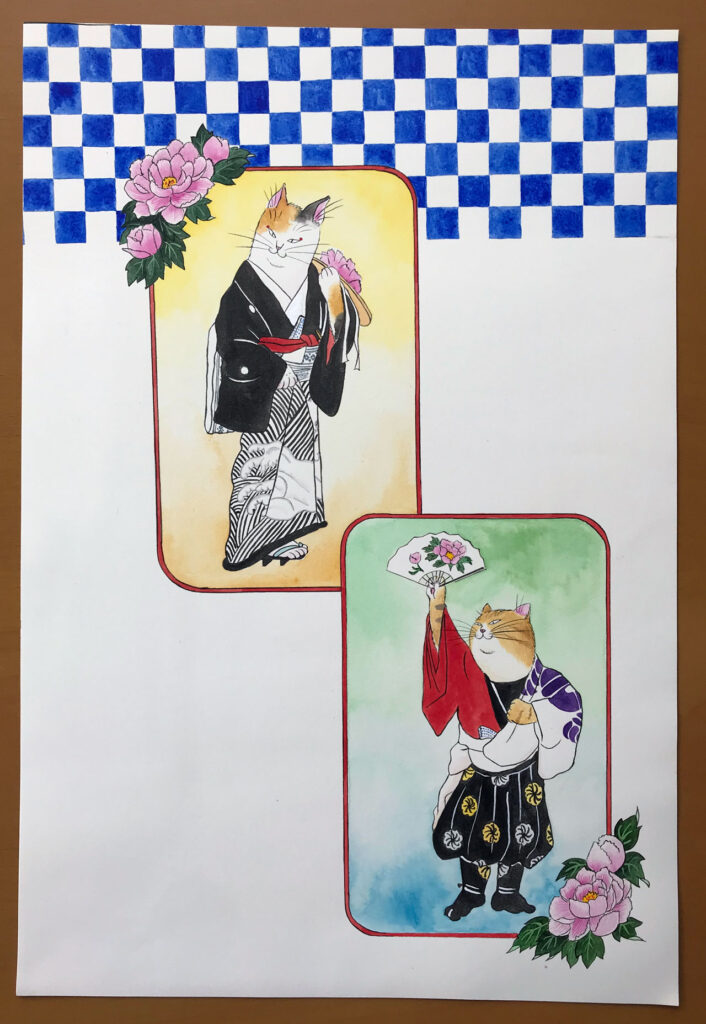

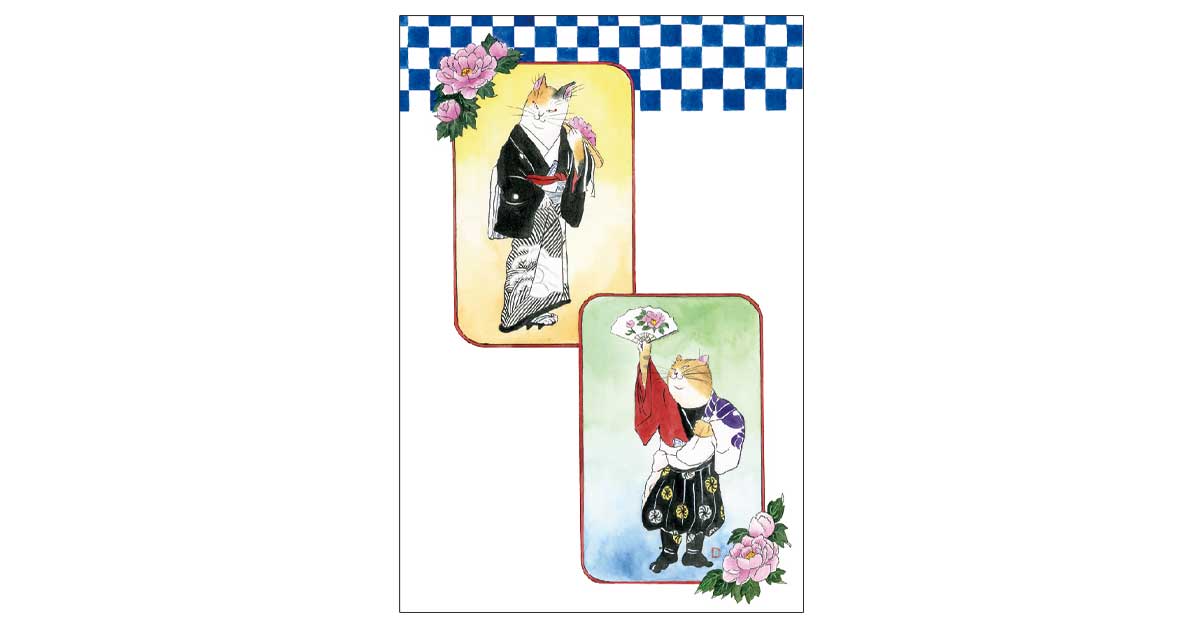

描かれている人物

上:芸者

下:鳶頭

絵の解説

鳶頭「待っていたとはありがてぇ」

お祭り(原画)

鳶頭は首抜(くびぬき)の半気付に黒のたっつけ袴。

半着付は舞台では縮緬の生地で、首から前後の襟へかけて、それぞれの家紋が藍で染め抜かれています。

たっつけ袴には毛卍文(けまんもん)の刺繍。

芸者の衣装は俳優さんによって異なります。

青の市松模様は、舞台の提灯飾りの屋根の模様。

あらすじ

本名題「再茲歌舞伎花轢(またここにかぶきのはなだし)」

主な登場人物と簡単な説明

鳶頭あるいは芸者、または二人が主人公で、そこに若い衆が絡むことが多い。

鳶頭や芸者が複数の場合や、鳶の者らがいたり、その時々によって演出が大きく異なります。

あらすじ

「申酉の~」の清元の後、浅葱幕が振り落とされると、そこは赤坂日枝神社の山王祭。

町内は賑わい、お祭り気分に包まれています。

そこへ、ほろ酔い気分の鳶頭(または芸者)がやってきて、粋に踊り始めます。

その踊りに芸者が絡み、鳶頭は惚気話を始め、都々逸を唄ったり、狐拳の様子を見せたりします。

さらに若い衆が絡んだり、皆で祭りの賑わいを楽しむのでした。

私のツボ

鳶頭の衣装

白地に家紋を藍で染め抜いた着付に、黒のたっつけ袴。

袴には金糸、銀糸で毛卍文が刺繍されています。

襦袢は赤で、たまに腕の青い彫り物が見え隠れします。

腰の後ろに、火の用心と書かれた黄色い巾着を下げています。

扇子は白地に牡丹。

「勢獅子」の鳶頭も同じ衣装なので、鳶頭のお祭りスタイルなのでしょうか。

私はこのコーディネートが大好きで、色のバランスといい、シルエットといい、完璧なThe江戸の粋ではないでしょうか。

歌舞伎の衣装は、衣装単体ではなく、頭の先から爪先まで計算されているのだなぁと改めて思います。

そして何と言っても絹の偉大さよ。

あの柔らかい動きと光沢。

鳶頭の色気も、半着付の縮緬効果がかなりあると思います。

「待ってましたっ」

歌舞伎を劇場で観る醍醐味の一つに、大向こうがあります。

ビシっと決まると本当に気持ちが良い。

大向こうがないと、今日は大向こうさんはお休みかしらと寂しくなります。

特に「お祭り」には大向こうが欠かせません。

早く大向こうがかかる日が来ますように。

場内飲食も早く解禁になりますように。

コメント