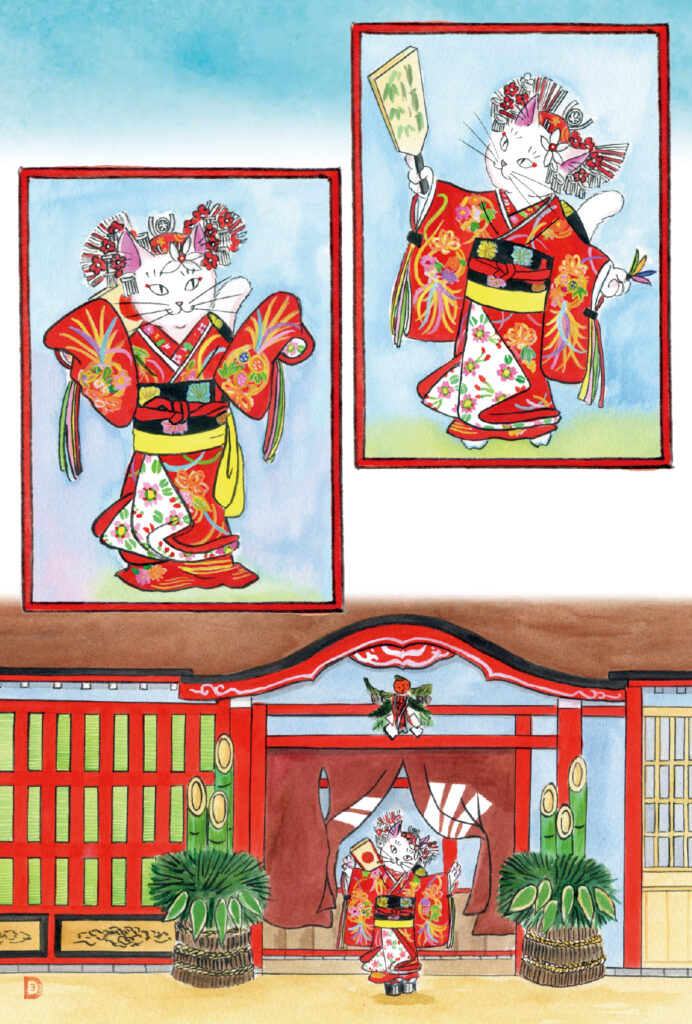

描かれている人物

禿

原画

あらすじ

主な登場人物と簡単な説明

・禿(かむろ)

上級の遊女に仕えながら修行する少女。

7、8歳からせいぜい12、3歳までの少女。

あらすじ

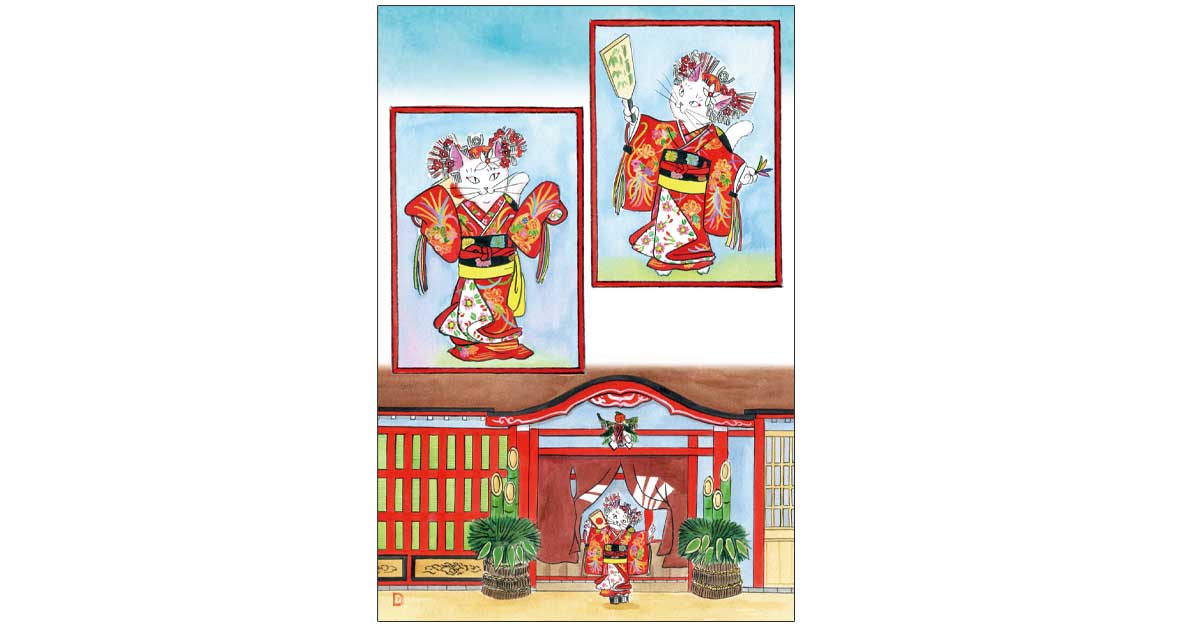

正月の吉原の見世先で禿が羽根をつくさまを描いた踊り。

うんちく

天明5年(1785年)2月桐座初演。

三代目瀬川菊之丞による『春昔由縁英(はるはむかしゆかりのはなぶさ)』中の一曲で五変化の一つとされる。

昭和6年3月、六代目尾上菊五郎が東京劇場で「羽根の禿」と「うかれ坊主」を上下二段の構成(禿から引き抜きでうかれ坊主になる演出)で上演してから人気曲となり、以降、六代目の型と、この組み合わせで上演されることが多い。

禿が子どもに見えるよう、大道具が大きめに作られている。

私のツボ

娘舞踊の最年少?

禿でまず思い出すのが『助六』に出てくる二人禿。

胸の前で腕を交差させて、「アイアイ〜」と子役ならではの甲高い声で返事をする女の子。

『籠釣瓶花街酔醒』の花魁道中にも登場します。

そんな彼女たちが正月に羽根付きをして遊んでいるんだなー、などと思いながら観ると楽しさもイヤ増すばかりです。

あまたある娘舞踊の中で、おそらく最年少の『羽根の禿』。

次点で『戻駕色相肩』『子守』『手習子』あたりでしょうか。

まだ年端もいかない女の子に大の大人が扮するというのはどだい無理な話なのですが、これが違和感ないどころか「可愛い」と見入ってしまうので、これぞ女形マジック、芸の力の賜物といえましょう。

そして、たっぷり可愛さを見せてからの『うかれ坊主』というオチなのでした。

コメント