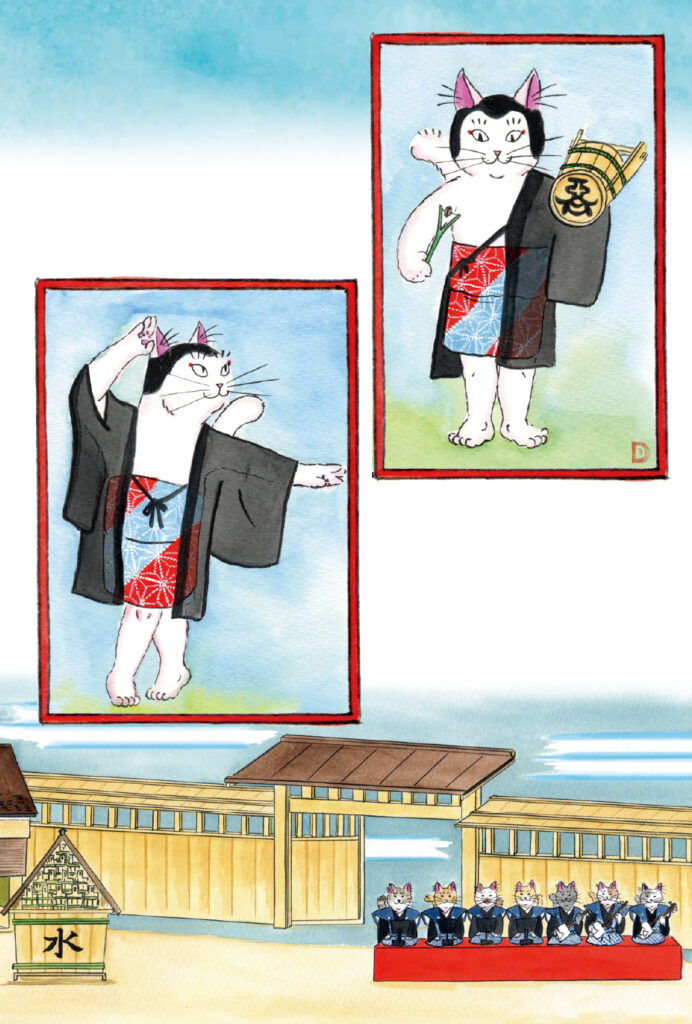

描かれている人物

顔人坊主

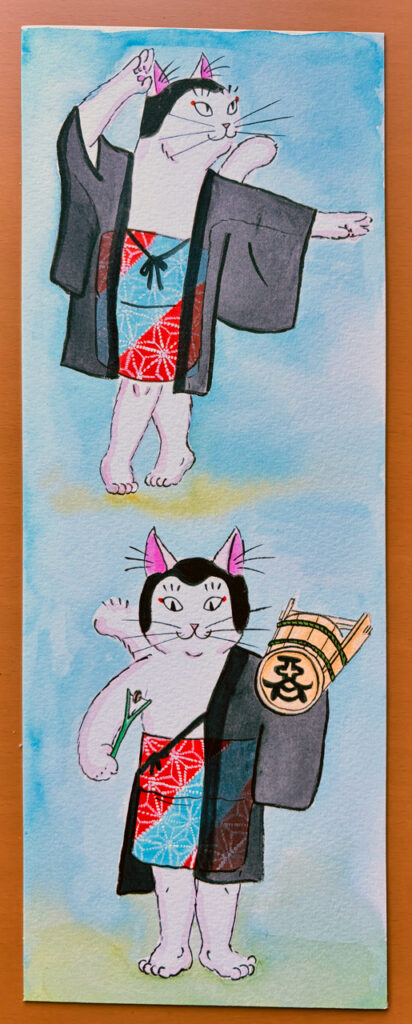

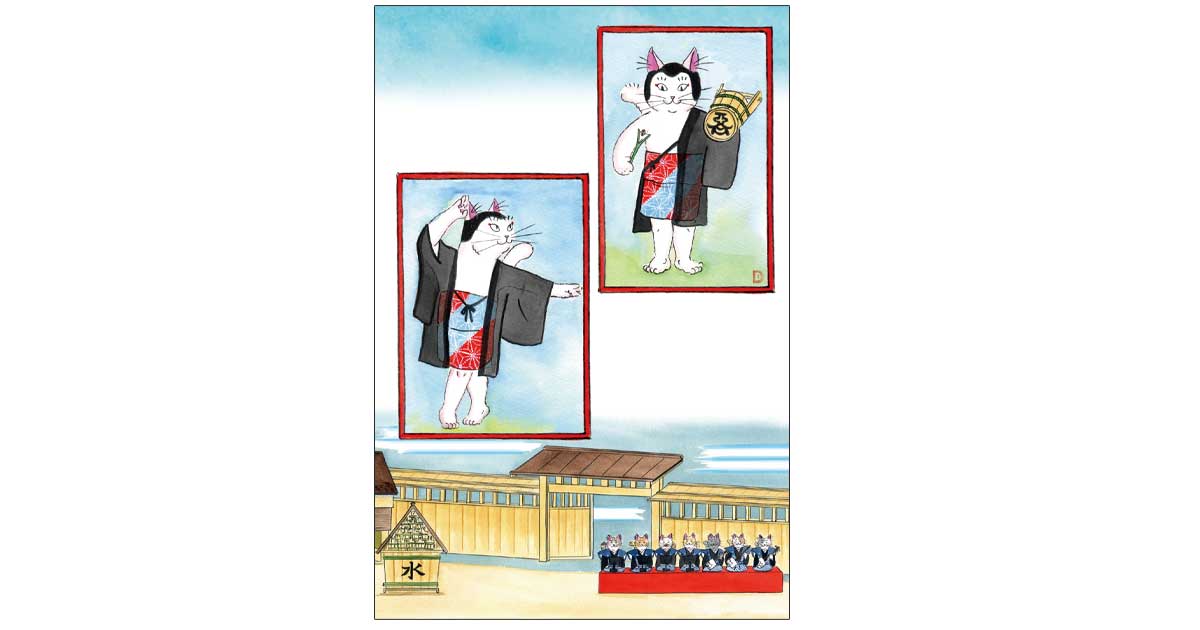

原画

あらすじ

主な登場人物と簡単な説明

・顔人坊主(がんじんぼうず)

江戸時代、家々をまわって人に代わり願かけや門付芸などを披露した乞食僧(こじきそう)

あらすじ

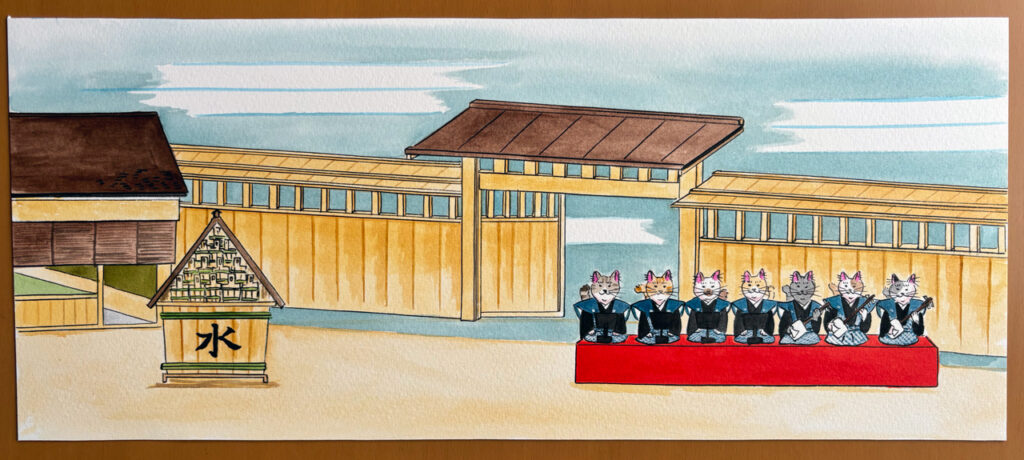

手桶と銭錫杖(ぜにしゃくじょう)を持った半裸の願人坊主がやってきて門付芸を披露する。

チョボクレの祭文で身の上を語った後、易者など様々な人物を踊り分ける”まぜこぜ踊り”のあと、悪玉踊りを見せる。

銭錫杖(ぜにしゃくじょう):僧侶や修験者が持つ錫杖(しゃくじょう)を短くしたものを手錫杖と呼ぶ。手錫杖の代わりに竹を割ってY字状にし、一文銭を通して音が出るようにしたもの。

チョボクレ節:江戸時代後期に流行した祭文の一種。別名ちょんがれ。浪速節の前身とされる。

うんちく

六代目尾上菊五郎が常磐津「願人坊主」を原曲として改作した舞踊。

昭和四年(1929年)歌舞伎座初演。

もとは緋縮緬の下がりだった衣装を段鹿子の下がりにアレンジした。

私のツボ

計算された緻密なユーモア

見た目の奇抜さと、動きのキレのギャップが大きすぎて楽しい舞踊です。

『太刀盗人』のすっぱの九郎兵衛と良い勝負の外見ですが、キレの良い踊りについ見惚れてしまうのでした。

シースルーの羽織に段鹿子の下がり(ふんどし)というスタイルは、歌舞伎舞踊の中で一番ラフな服装だと思います。

『嬉遊笑覧』『守貞漫稿』によれば、願人坊主にもスタイルが色々あり、呼び名も様々です。

まかしょ、すたすた坊主、わいわい天王、ちょんがれ坊主、などなど。

腰蓑だけ、褌だけ、褌+しめ縄というほぼ半裸だったのが、半裸禁止となったので何か羽織るようになったそうです。

そのような意味では「うかれ坊主」の衣装は時代考証に則った由緒正しいスタイルといえます。

社会からはみ出てしまった、あるいは自らはみ出た自由な人たち。

彼らが図版とともに資料として残り、それが日本舞踊に昇華され、そして今も踊られていることが、なんとも尊く、自由で、平和だなぁと思うのでした。

舞台の前面に出ているムードはユーモアですが、そのユーモアは身体的能力の高さすなわち技術によって裏付けされた美によって成り立っています。

計算され尽くしたユーモアだからこそ、見た目の奇妙さに引っ張られず、下品にならず、所作として楽しめるのだろうと思います。

そういった点でも稀有な演目です。

コメント