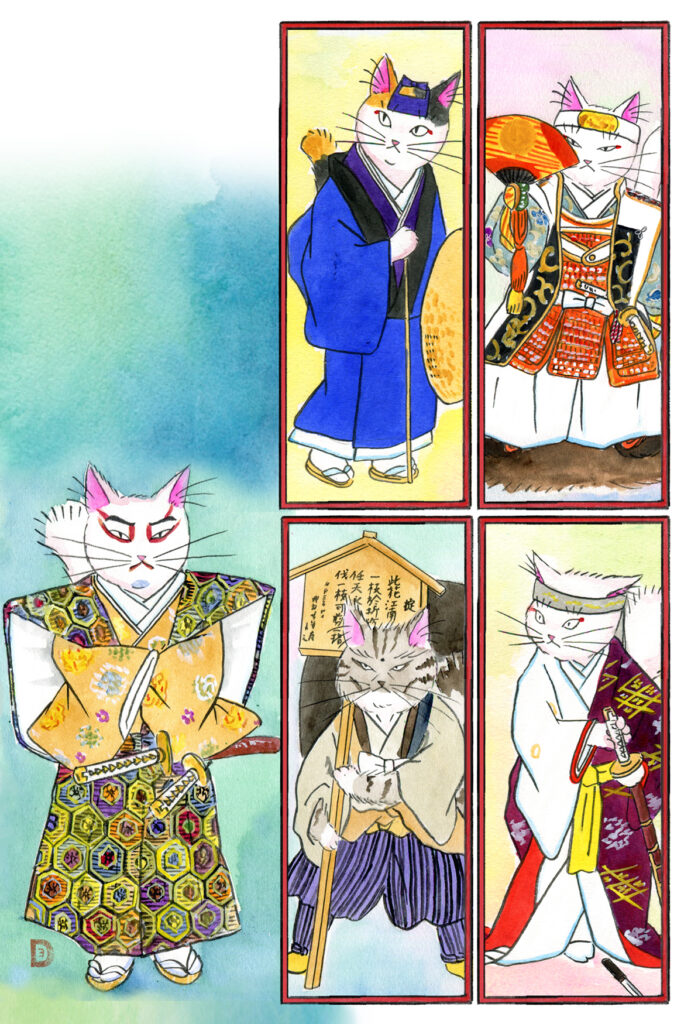

左:熊谷次郎直実

赤枠上段左:相模

赤枠上段右:源義経

赤枠下段左:弥陀六

赤枠下段右:藤の方

絵の解説

花道の出。

右手に持った数珠をしばし眺めた後、袂に入れて陣屋に向かうところ。

左:相模から夫を訪ねて陣屋に来たところ

右:熊谷に斬りかかろうとする藤の方

※相模の登場は省略される場合があります。

幕開きの町人たちの花褒めの後、端場(相模、藤の方、弥陀六と景時の登場)は省略されて相模が障子を開いてあたりを伺う演出が多いです

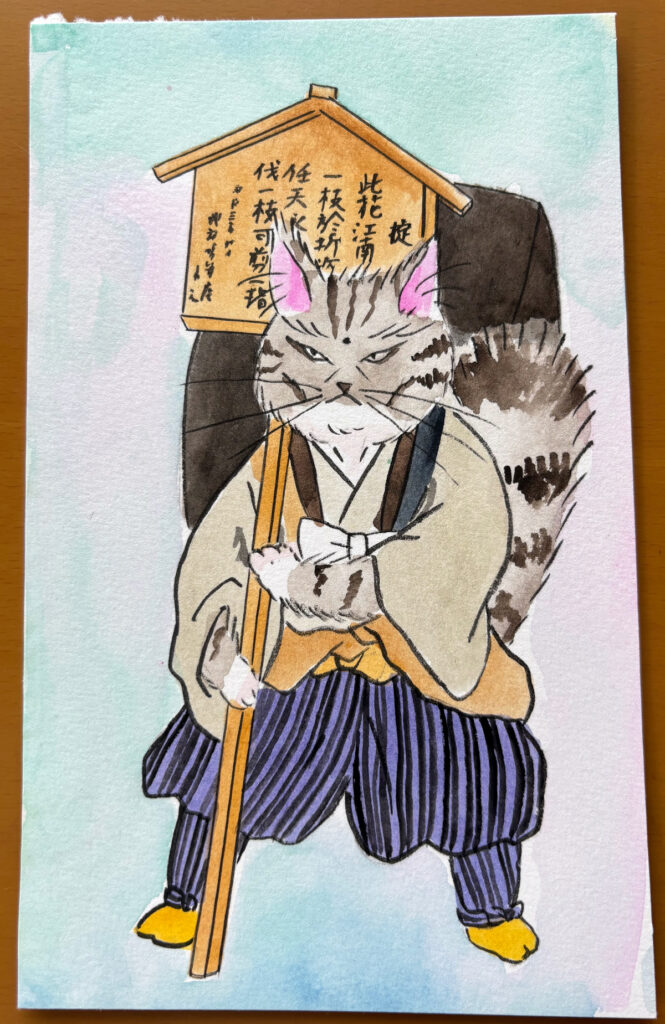

敦盛が身を隠す鎧櫃を背負う弥陀六

衣装は役者によって異なります。

首実検をする義経。

扇子の柄、衣装は義経をつとめる役者によって異なります。

あらすじ

主な登場人物と簡単な説明

・熊谷次郎直実(くまがいじろうなおざね)

かつて佐竹次郎と名乗り、都の警護をしていた折に相模と恋仲になる。

東国に下ってからは源氏方の武将となる。

須磨浦では、息子の小次郎とともに戦う。

・相模(さがみ)

熊谷直実の妻。

もとは藤の方に仕えていたが直実と恋仲になった咎で死罪になるところを、

藤の方のとりなしで助けられる。その時すでに小次郎をみごもっていた。

直実とともに東国に下がり、夫婦となる。

・藤の方(ふじのかた)

平敦盛の母。もと宮中の女官で、後白河法皇の寵愛を受ける。

・源義経(みなもとのよしつね)

源氏方の武将。

敦盛が後白河法皇の落胤と知り、助けるよう熊谷直実に密かに命じる。

・弥陀六 実は 弥平兵衛宗清(みだろく じつは やひょうびょうえむねきよ)

平家の武将だが、平重盛の命令により石屋に身をやつし、重盛の娘を匿っている。

かつて源義朝の側室だった常盤御前と三人の子ども(その一人が後の義経)の命を救う。

他、梶原景時などがいます。

あらすじ

一谷の熊谷の陣屋。

熊谷直実の妻・相模と藤の方がそれぞれ陣屋を訪ねてくる。

二人とも我が子の身を案じてのことであった。

そこへ鎮痛な面持ちの熊谷が帰ってくる。

敦盛討死と知った藤の方は熊谷に斬りかかるが、熊谷は敦盛最期の様子を詳しく物語る。

陣屋には、敦盛の首実検のため御大将義経が待機していた。

衣服を改めた熊谷は、制札を引き抜いて義経に差し出し、首桶から首を差し出す。

その首は、敦盛ではなく、小次郎のものであった。

騒然とする母二人を制札で押し留める熊谷。

義経は小次郎の首を見て、敦盛に相違ないと断言した。

かつて熊谷が大内(宮中)の警護をしていた頃、相模と恋仲になり死罪になるところを、後白河法皇の寵姫・藤の方の計らいで助けられた。

その時に藤の方は敦盛を、相模は小次郎をみごもっていた。

それを知っていた義経は「一枝を伐らば、一指を剪るべし」という制札を与えて身替わりを暗示したのだった。

敦盛を助けたと知った梶原は源氏方に報告しようとするが、石屋弥陀六に石鑿を投げつけれられて死亡。

助けられた敦盛は鎧櫃の中に隠して藤の方と弥陀六に預けられる。

無常を感じた熊谷は出家する。

「熊谷陣屋」の前の話

KNPC74「一谷嫩軍記(いちのたにふたばぐんき)」より「陣門・組打(じんもん・くみうち)」

團十郎型

KNPC144「一谷嫩軍記(いちのたにふたばぐんき)」より「熊谷陣屋(くまがいじんや)」

KNPC128「一谷嫩軍記(いちのたにふたばぐんき)」より「熊谷陣屋(くまがいじんや)」

芝翫型

KNPC127「一谷嫩軍記(いちのたにふたばぐんき)」より「熊谷陣屋(くまがいじんや)」

KNPC65「一谷嫩軍記」より「熊谷陣屋(くまがいじんや)」

私のツボ

理不尽に対峙する人間の姿

相模と小次郎があまりにも可哀想で「熊谷許せん、義経ひどい」という感情が第一にきてしまい、古典の名作だろうが、当時の時代性だろうが一切受け容れられず、正直なところ苦手な演目でした。

が、しかし。

そこから幾星霜、年を重ねると演目の見え方も変わるようで、ここ数年はまた違う感慨を持つようになりました。

さすがに相模のような経験は私には無いにせよ、世の中は不条理や非合理で満ち溢れており、納得がいかなかったり理解できないことの方がむしろ多い。

そこで抱く虚しさや悲しさや怒りをどうにか処理して生きていかねばならないのが人の世というもの。

その深度は違えども、それら理不尽に対峙する人間の姿に私は感動します。

対峙する勇気。

逃避することもできたであろうに。

そして、命の重さと儚さも、年を重ねるとより痛切に感じることです。

命が続くことの奇跡と、死の重さよ。

これがカタルシスと呼ばれるものなのかどうかは分かりませんが、登場人物たちの苦悶の表情に、どこかしら自分を投影するのかもしれません。

花道の出

苦手な演目だったわりに、歌舞伎を見始めた頃よくかかっており、当時は歌舞伎の空気に浸りたかったので「また『熊谷陣屋』か」と思いつつもよく見に行っていました。

もっぱら幕見と三階B席だったので、熊谷が花道の出で何をしているのか分かりませんでした。

数年のち、一階席で見て、初めて数珠を手にしているのを知りました。

そしてあの苦悶の表情。

何度も見ていたのに、初めて見たかのような感動でした。

あの花道の出があってこその送り三重。

というわけで、好きな場面を描きました。

コメント