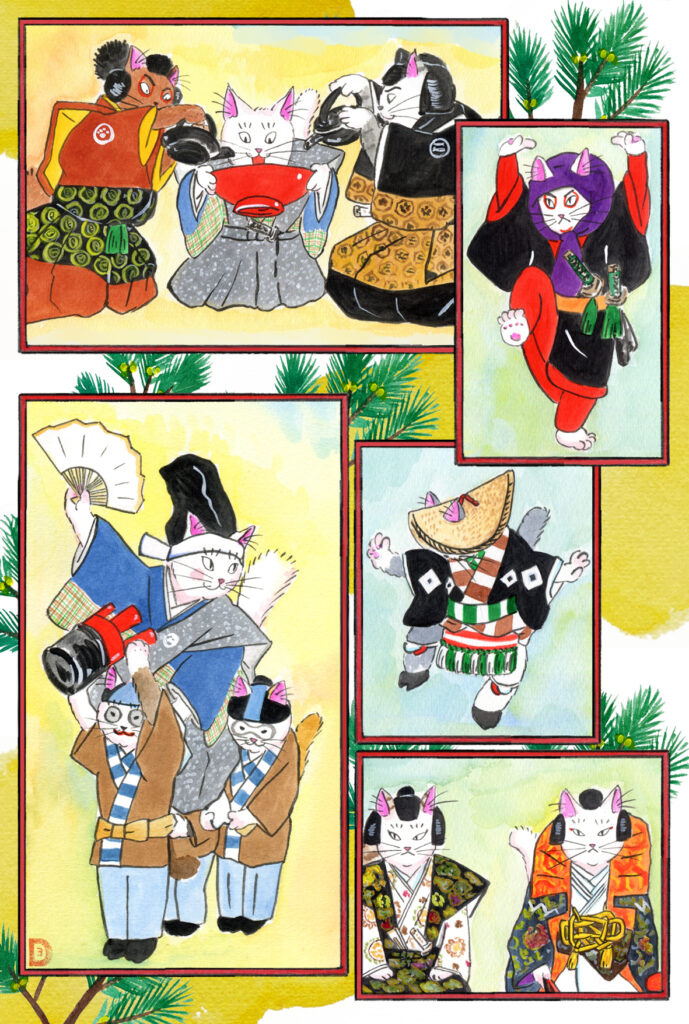

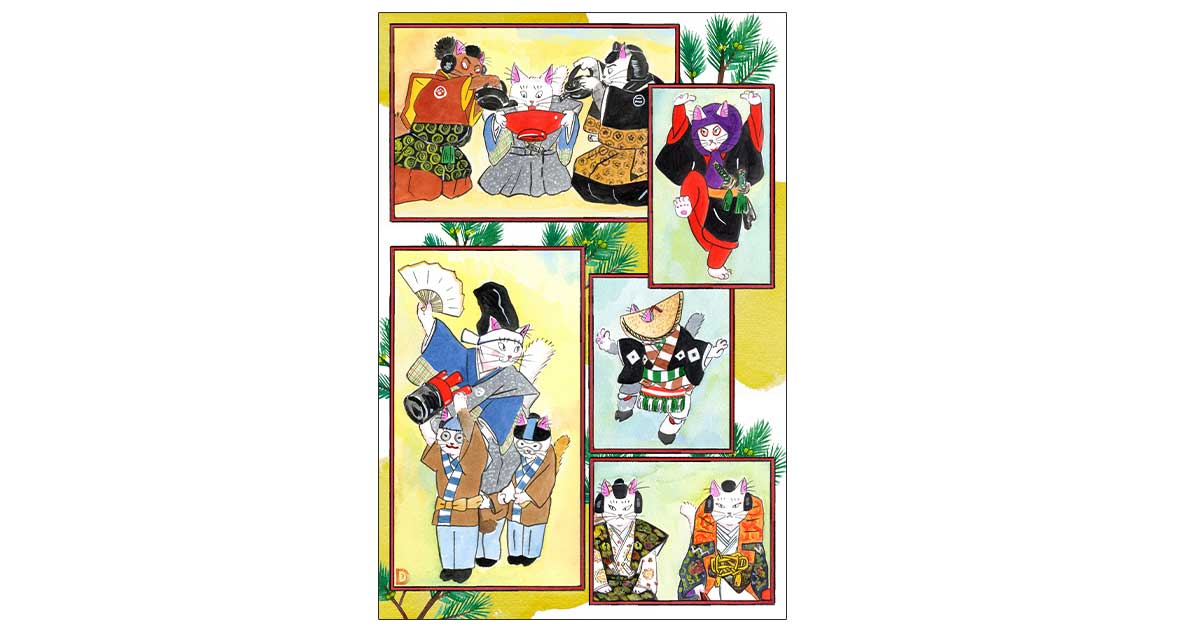

描かれている人物

※左上から時計回りに

上段:(左から)錦戸太郎、五斗兵衛、伊達次郎

二段目:亀井六郎

三段目:雀踊り

下段右:(左から)泉三郎、源義経

下段左:五斗兵衛と竹田奴たち

絵の解説

錦戸兄弟に酒を勧められる五斗兵衛

左から、泉三郎、源義経

亀井六郎

雀踊り

竹田奴を馬に見立てて立ち去る五斗兵衛

あらすじ

主な登場人物と簡単な説明

※大阪夏の陣を題材にした作品。

「義経記」の世界を借りて「難波戦記」を描いている。

五斗兵衛は軍師・後藤又兵衛、義経は豊臣秀頼、頼朝は徳川家康、

泉三郎は真田幸村、錦戸兄弟は大野父子、亀井六郎は木村重成に置き換えられます。

・五斗兵衛盛次(ごとひょうえもりつぐ)

大酒飲みの目貫師(めぬきし)。伏見在住。

木曽義仲に仕えた軍師。

・源義経(みなもとのよしつね)

梶原景時の讒言(ざんげん)によって兄・頼朝から謀反の疑いをかけられている。

打開策がないまま現実逃避している。

*この演目では暗愚な君主として描かれています

・泉三郎忠衡(いずみのさぶろうただひら)

義経に仕える大老。善人。

・錦戸太郎(にしきどたろう)

梶原景時に内通している悪臣。

・伊達次郎(だてじろう)

錦戸太郎の弟。同じく悪臣。

・亀井六郎(かめいろくろう)

義経の忠臣。善人。

あらすじ

義経が住む京都の堀川御所。

梶原景時の讒言により窮地に追い込まれた義経は、

悪臣にそそのかされて毎晩踊りに熱中して現実逃避をしている。

それを諌める亀井六郎は義経の逆鱗に触れ、目通りを差し止められる。

泉三郎は、鎌倉の軍勢に備えるため

五斗兵衛盛次を軍師に迎えるべく堀川御所に招く。

ところが、生来の大酒飲みの五斗兵衛は錦戸兄弟の奸計にかかり、

酔い潰れて寝てしまい、義経の怒りを買う。

目を覚ました五斗兵衛は奴たちを手玉に取り、三番叟を踊り、

奴たちを馬に見立てて御所を後にする。

この後の続き「鉄砲場」概略

泉三郎の館。

五斗兵衛の妻・関女と娘・お徳が泉三郎に招かれて館へ来ていた。

そこへ泥酔した五斗が来て寝てしまう、呆れた関女は離縁。

泉三郎が空鉄砲を放つと、五斗は飛び起きるが空鉄砲だと見破る。

泉の行動により、差し迫った状況を察した五斗は義経方の軍師となる。

関女は詫びて復縁を申し出る。

お徳は母の浅はかさを嘆いて自害。

関女は夫のため頼朝を鉄砲で撃たんと鎌倉へ出立する。

私のツボ

訳が分からなすぎて面白い

予習もせず予備知識もなく丸腰で観劇して、

あまりの訳のわからなさに感動して好きになってしまった演目。

解説を読んだところで”訳の分からなさ”が解消するわけでも無いので(私の場合は)

この”訳の分からなさ”を楽しむ演目だと認識しています。

原作は1735年(享保20年)大阪豊竹座上演、

並木宗輔作『南蛮鉄後藤目貫(なんばんてつごごとうのめぬき)』です。

しかしながら反徳川幕府の内容とみなされ即座に興行禁止。

正本(舞台の脚本)も出版されませんでした。

改作されて1744年(延享元年)に『義経新含状(よしつねしんふくみじょう)』として江戸で上演。

増補改作されて1754年(宝暦5年)『義経腰越状』となりました。

全五段でしたが、四段目の頼朝暗殺のくだりが家康暗殺を匂わすとして上演禁止となりました。

「五斗三番」は三段目の切で、「鉄砲場」へと続きます。

当時の庶民の間では、後藤又兵衛が反体制(=アンチ家康)のヒーローとして人気があり、

とりわけ上方では豊臣秀吉人気も根強く、何かと幕府からクレームがついていたようです。

改作に改作を経て、やがて時代とともにお約束も形骸化し、

結果として”訳の分からない”シュールな作品になったのだと推察します。

長い時間をかけ、多くの人の手が加わって生み出されたシュールな味わい。

この天然のシュール味は、いかな奇才の脚本家でも生み出すことはできますまい。

この面白味こそ古典ならではの醍醐味だと思います。

バッカスと軍神マルスがパンと戯れるような味わいの作品。

竹田奴

文楽の”つめ人形”を模したもの。

その他大勢を担当する端役の人形で、寸法も小さく、衣装や化粧もわざと雑に作られています。

『義経腰越状』は浄瑠璃なので文楽の演出に倣って竹田奴となったそうなのですが、

なぜあのような奇妙な演出になったのか現代人の私からすると疑問が残ります。

初めて観た時は”つめ人形”とは分からず、人外か妖(あやかし)と思っていました。

唐突に超常現象が起こることもあるのが歌舞伎の世界なので、その文脈のキャラなのだろうと。

”可笑しい”と”不気味”は紙一重で、そのギリギリを攻める江戸時代人のセンスに脱帽です。

この演目の訳の分からなさをより一層深める存在だと思います。

竹田奴たちは「阿古屋」にも登場します。

コメント