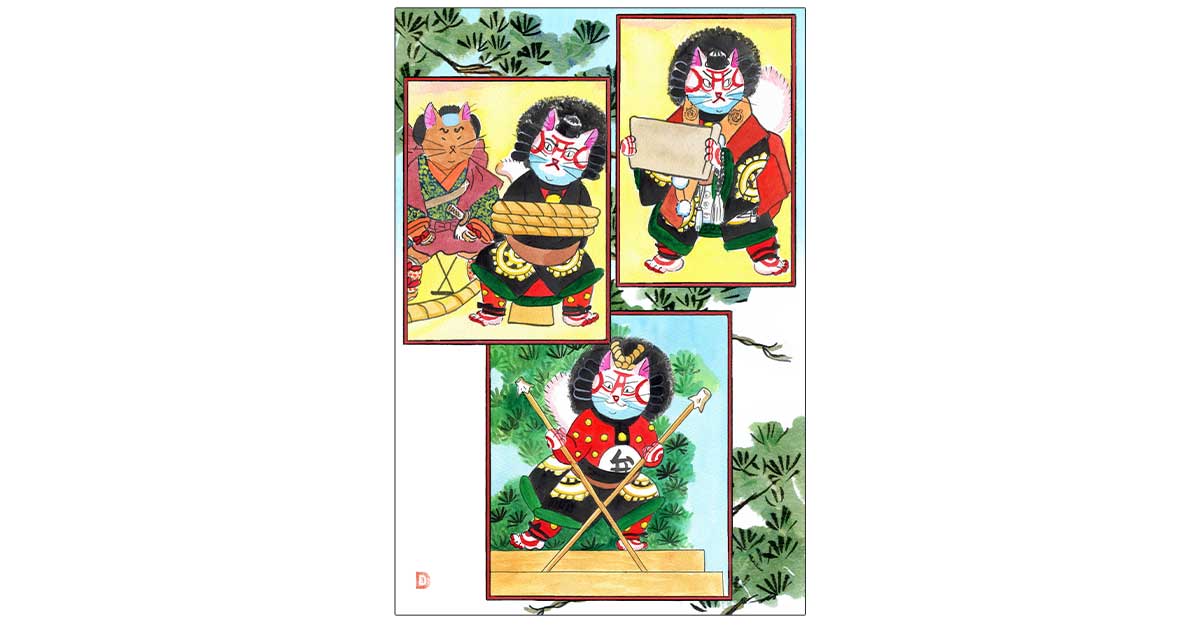

描かれている人物

赤枠上・下段:武蔵坊弁慶

同中段:(左から)運藤太、弁慶

絵の解説

左、捕えられた弁慶、勧進帳を読む弁慶

芋洗いの弁慶

あらすじ

主な登場人物と簡単な説明

・武蔵坊弁慶(むさしぼうべんけい)

義経の忠実な家臣

・九郎判官義経(くろうはんがんよしつね)

源頼朝の異母弟。兄に疎まれ都落ちする。

・富樫左衛門家直(とがしざえもんいえなお)

安宅関を守る役人

他、斎藤次祐家、出羽運藤太、新庄純藤太、四天王らがいます

あらすじ

兄頼朝と不仲になった源義経は、武蔵坊弁慶ら家来一行とともに、山伏に扮して奥州平泉を目指す。

一行は加賀国安宅関で関守の富樫左衛門と斎藤次祐家(さいとうじすけいえ)らの詮議を受ける。

主君を命懸けで守ろうとする弁慶の忠義心に心打たれた富樫は、義経一行と見破りながらも通過を許す。

だが、富樫のことをよく思っていない斎藤次は言いがかりをつける。

折衷案として弁慶以外は通行して良いとなる。

捕縛された弁慶を残し、一行は関所を通過する。

番卒にいたぶられメソメソと泣く弁慶。

弁慶は泣きながら関所の先の道を番卒から聞き出す。

義経一行が安全なところまで逃げたと判断した途端、弁慶は縄を切って暴れ出す。

番卒たちの首をねじ切って次々と天水桶に投げ込み、金剛杖でかき回す。

「やっとこなっとうんとこせ」

桶の中から首がポンポン飛び出す。

幕

私のツボ

タワシ頭の弁慶

弁慶三態。

縄に縛られて困った顔をする弁慶が好きです。

物語の流れは歌舞伎十八番『勧進帳』と同じです。

こちらの『勧進帳』は七代目團十郎が能の『安宅』に近い内容にして舞踊劇を作り上げたことはよく知られています。

初演は1840年。

一方、『御摂勧進帳』の初演は1773年。

ブラックジョークのような演出は全てカットされ、弁慶のスタイルも現行のスマートな衣装になりました。

同様の弁慶が出てくる『義経千本桜』の「堀川御所の段」は歌舞伎初演1748年、『御所桜堀川夜討』の「弁慶上使』は1755年とされています。

これらから『御摂勧進帳』の”タワシ頭の弁慶”こそが弁慶の原点であることがわかります。

他にも弁慶が出てくる演目があるかもしれませんが、差し当たり今現在も上演されているという点だけでも説得力があるので上記三本のみ取り上げました。

弁慶から逸れますが、『国性爺合戦』の和藤内もこの弁慶に似たスタイルです。

こちらは1716年歌舞伎初演なので、もしかするとタワシ頭弁慶スタイルのルーツは和藤内かもしれません。

話を戻します。

「勧進帳」以前の弁慶像は、おもしろ路線あるいは可愛い路線と呼ぶに相応しく、いずれも「勧進帳」の弁慶とは大きく違います。

江戸の人々はスマートさは弁慶に求めておらず、益荒男ぶりや強力さ豪快さに力点を置くとタワシ頭になり、知性や教養を強調すれば歌舞伎十八番の「勧進帳」になるのだろうと思います。

外見からして、とても同じ男とは思えないのですが、この振り幅の広さからして、弁慶の器の大きさが伺い知れるのでした。

コメント