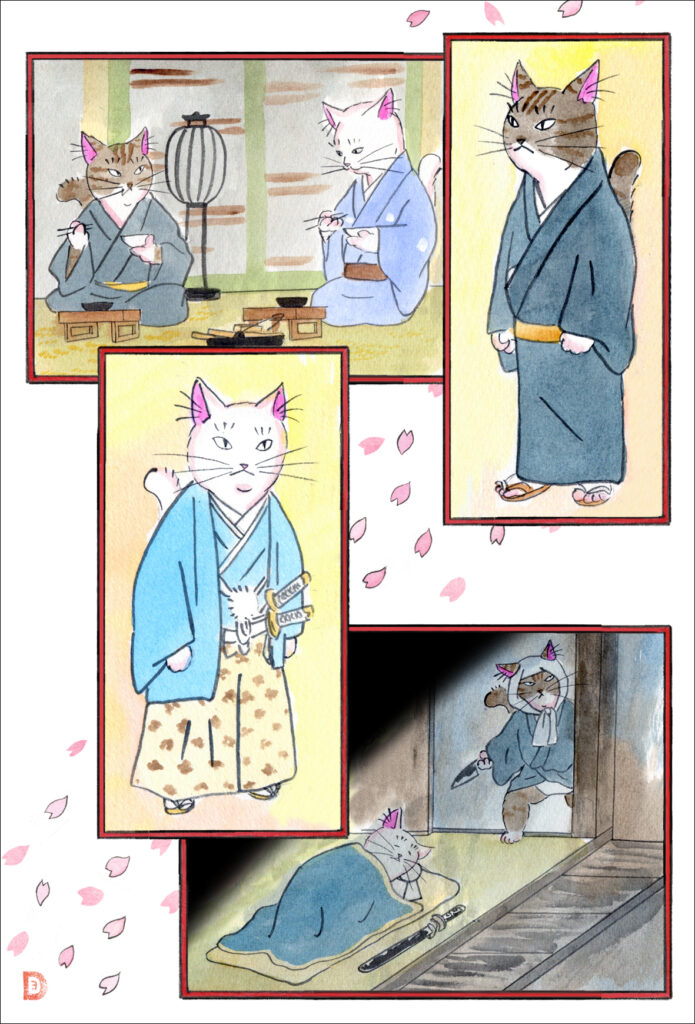

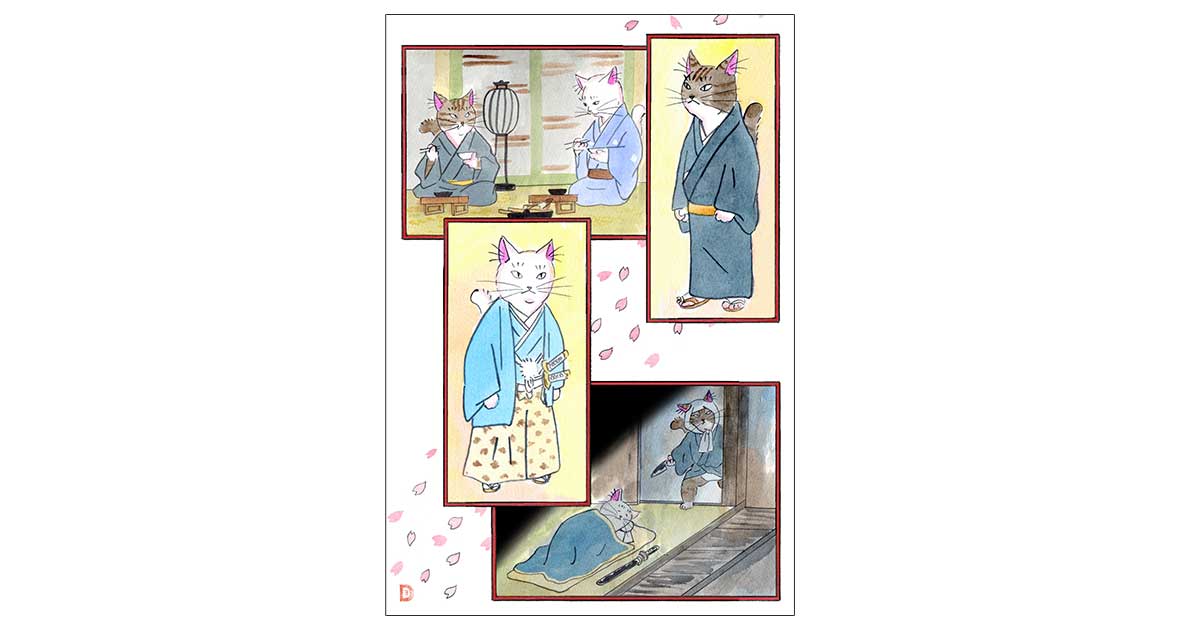

描かれている人物

赤枠上段右:伝九郎

同 左:(左から)伝九郎、若殿

赤枠下段左:若殿

同 右:(左から)若殿、伝九郎

絵の解説

就寝中に泥棒に入る伝九郎、別れの時

当初は描く予定ではなかったのですが、別れの時の若殿を隙間に強引に入れました

食事をする二人

あらすじ

主な登場人物と簡単な説明

原作:山本周五郎

・伝九郎(でんくろう)

泥棒。元棒手振り。

・松平成信(まつだいらなりのぶ)

松平家の次男。

悪家老の陰謀により、廃墟同然の古屋敷に幽閉されている。

他、梶田重右衛門、鮫島平馬などがいます

あらすじ

大聖寺の領主松平大炊頭(おおいのかみ)の次男成信は、悪家老の陰謀により古屋敷に幽閉され、刺客に怯える日々を送っていた。

ある夜、泥棒の伝九郎が盗みに入るが、金目のものが何もない。

食事にも事欠く成信の窮状を見た伝九郎は、気の毒に思い、立ち去る。

翌朝、成信が目覚めると伝九郎が朝食を作っていた。

互いを “デンク”、”ノブさん” と呼び合い、二人の共同生活が始まる。

一ヶ月が経ったある日、成信の家臣が現れ、家督相続が成信に決まったと伝えに来る。

さらに、刺客は敵を欺くための策だったと知り、成信は不快感をあらわにし家臣を追い返す。

翌日、家老がやってきて城に戻るよう諭す。

翌朝、伝九郎が目覚めると、正装した成信が朝食を作っていた。

やがて城から迎えが来、止める伝九郎を振り切って立ち去る成信。

別れの悲しみを堪える成信と、その姿を見送る伝九郎。

桜の花びらが舞う。

幕

私のツボ

すあまのような演目

昔、時代劇チャンネルか何かで観たことがあるドラマ。

小汚い泥棒の田中邦衛が素敵で、誰が若殿だったか、ラストどうなったかいまいち覚えていません。

歌舞伎で観て、ようやく「これ観たことあるわ」と田中邦衛のことを思い出しました。

なんとなく冒頭からオチも読めてしまうシンプルな物語で、泣かせにくる設定も透けて見えて、そしてまんまと泣いてしまう。

奇想天外というほどでもありませんが、つまらないわけでもない。

強烈なインパクトはないので内容はやがて忘れてしまう代わり、何度も楽しめてしまう。

よく出来た良い小品で、安心して身を委ねられて、乗せられて、ほろりと泣ける。

たまにこんなお芝居も良いな、という演目。

派手な舞台ばかりではない、歌舞伎の幅の広さが窺えるとでも言いましょうか。

たまに食べたくなるすあまのような舞台です。

簡素な若殿の屋敷の舞台美術もちょうどよく、作り込まれたテレビドラマよりも舞台の方がかえって向いている作品のように思います。

ちょっと物足りないくらいの脚本だからこそ俳優の個性がいきるともいえ、いろんな人の演技で観てみたいと思う。

私が観た舞台は泥棒が松緑さんで若殿が巳之助さんで、それはイメージ通りの配役ですが、むしろ逆の配役でも観てみたい。

あれこれ書きましたが、殿様が煎餅布団で寝ているところに伝九郎が押し入る場面が描きたかったの一文に尽きます。

別れの際に桜が散るのはなんともベタすぎるほど日本的だと思い、これも描き加えました。

『荒川の佐吉』の『一本刀土俵入』もラストの場面で桜の花が咲いていたな、などと思い出し、伝九郎もある意味で渡世人のようなものなので、散る桜は渡世人の象徴なのかもしれません。

コメント