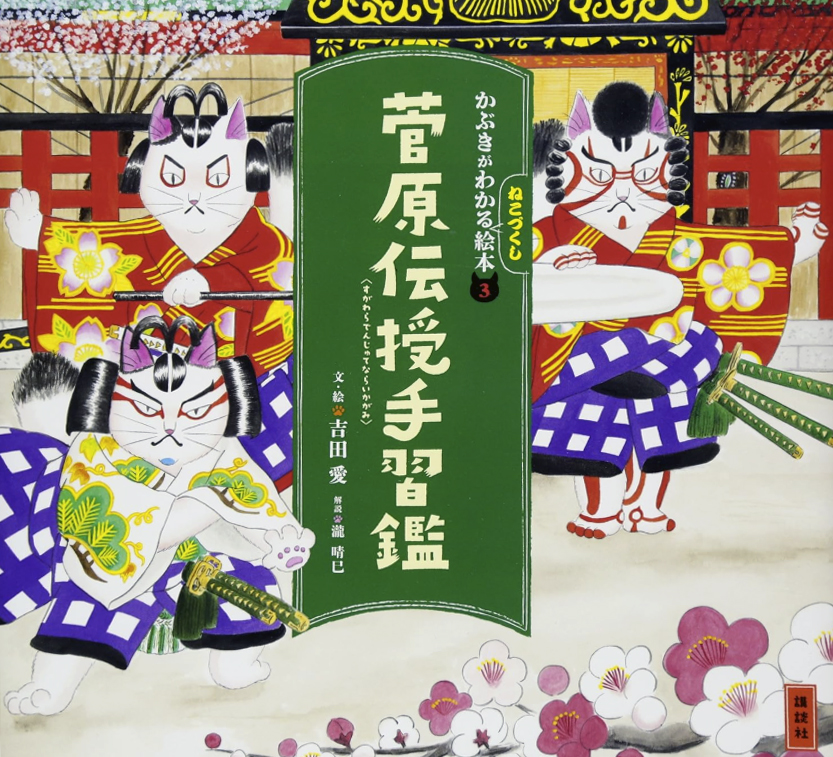

描かれている人物

左から:松王丸、梅王丸

左から:八重、桜丸、梅王丸

絵の解説

喧嘩をする松王丸と梅王丸

切腹した桜丸の手を合わせて見送る梅王丸と嘆き悲しむ八重

あらすじ

主な登場人物と簡単な説明

・桜丸(さくらまる)

斎世親王の舎人。

菅丞相が流罪になったきっかけを作ってしまったと責任を感じている(「加茂堤」)。

・八重(やえ)

桜丸の女房。

苅屋姫の腰元

・白太夫(しらたゆう)

三つ子の父。河内国佐太村の百姓で本名は四郎九郎(しろうくろう)。

七十歳の賀の祝を機に、丞相から与えられた白太夫に改名。

菅丞相の下屋敷(別邸のこと)を預かる。

・梅王丸(うめおうまる)

三つ子の長男。

丞相が流罪になったので浪人中

・春(はる)

梅王丸の女房。

・松王丸(まつおうまる)

藤原時平に仕える。

・千代(ちよ)

松王丸の女房

あらすじ

旧暦二月、河内国佐太村。

白太夫の七十歳のお祝いに、三つ子の嫁たちが集まって仲良く料理を作っていた。

三つ子がまだ来ないので、先に祝宴を始める。

梅は扇子を、千代は手作りの頭巾、八重は三方(さんぽう)を贈る。

三方を見て表情を曇らせる白太夫。

そのあと白太夫は八重を連れて氏神詣へと出かける。

—歌舞伎では省略されることが多い。通称「茶筅酒」「嫁菜摘み」

松王丸と梅王丸が別々にやって来る。

梅王丸は松王丸に食ってかかり、二人は喧嘩を始める。

そのはずみで菅丞相が大切にしていた梅・松・桜の樹のうち、桜の樹が折れてしまう。

そこへ白太夫が戻る。

梅王丸と松王松は桜の木を折った責任を擦り付け合うが、白太夫は桜の木を一瞥しただけで特に咎めなかった。

梅王丸と松王丸はそれぞれ白太夫に書面で願いを申し出る。

梅王丸は太宰府に行って菅丞相のお世話をしたいとの願いだったが、白太夫はまずは菅丞相の妻子を探すように命じる。

松王丸は勘当だったが、そこまでして藤原時平に尽くしたいのかと白太夫は激怒、松王丸夫妻を追い出す。

怒りが収まらない白太夫は梅王丸夫妻も追い返す。

家には八重だけが残る。

そこへ奥の部屋から桜丸が刀を手に現れる。

そして白太夫は脇差を乗せた三方を持ってくる。

自分が斎世親王と苅屋姫の仲を取り持ったせいで菅丞相が流罪になってしまい、その責任を取るために切腹すると語る桜丸。

桜丸を止めるよう白太夫に嘆願する八重。

だが、女房の八重が切腹を連想させる三方を持参したこと、八重と氏神詣で引いた籤の結果も悪く、帰宅すれば桜の木が折れており、桜丸の運命を悟った白太夫は切腹を許す。

桜丸の後を追おうとする八重だったが、隠れて様子を伺っていた梅王丸夫妻に止められる。

白太夫は後を任せて菅丞相の元へ旅立つ。

「加茂堤〜菅原伝授手習鑑 」「かぶきがわかるねこづくし絵本3 菅原伝授手習鑑 (講談社)」より

「筆法伝授〜菅原伝授手習鑑 」「かぶきがわかるねこづくし絵本3 菅原伝授手習鑑 (講談社)」より

「賀の祝〜菅原伝授手習鑑 」「かぶきがわかるねこづくし絵本3 菅原伝授手習鑑 (講談社)」より

私のツボ

崩壊する家族

「菅原伝授手習鑑」は三人の作者がさまざまな親子の別れを描こうと打ち合わせて書かれた、というのは解説の枕詞によく使われる定説です。

親子の別れどころか家族の崩壊だろうと思うのがこの「賀の祝い」です。

父と子、兄弟、夫婦。

最後に家族全員が集い、そしてこの日を最後に永遠に崩壊してしまう悲劇。

あまり上演されない場面ですが、見どころが多いので、絵本は見どころ中心にまとめました。

まずはお馴染みの喧嘩場。

動きが欲しいので松王丸と梅王丸を大きく描いて、後ろに木を暗示的に配置しました。

続いては桜丸の最期。

悲劇を強調するために桜を散らしました(舞台では散りません)。

桜丸の切腹の型がよく解説されていますが、さすがにそこを描くのは憚られるので、桜丸の死を悼む八重と梅王丸としました。

梅王丸が桜丸の手を取る場面は悲しくも美しい。

桜丸の魂が安らかならんことを、と思いながら描きました。

あまり上演されない場面ですが、この桜丸の最期が「寺子屋」での松王丸の ” 桜丸が不憫(ふびん)でござる “ のセリフと涙へとつながります。

桜丸のことを誰に聞いたのか?と野暮と知りつつ疑問に思うのですが、梅王丸夫妻が園生の前の世話をしていたので、園生の前から聞いたのではと踏んでいます。

桜丸の型

桜丸の登場

桜丸が奥から登場する時、後見が左右に暖簾を上げます。

暖簾を下ろす時、両肩にかける。

武士の裃に見立てた心の表現。

切腹の型

切腹は五代目岩井半四郎の型。

八重がとめようとするのをはね退けるはずみに前にのめって腹を切るという手順。

切腹の段取りを知らない舎人という桜丸の性根を表したやり方。

個人的には型も時代とともに変化していくものであり、形骸化してしまったものはやがて消えていくのも自然の流れであると思っていますが、豆知識として一応書き加えておきました。

講談社書籍紹介ページ(別タブで開きます)

コメント