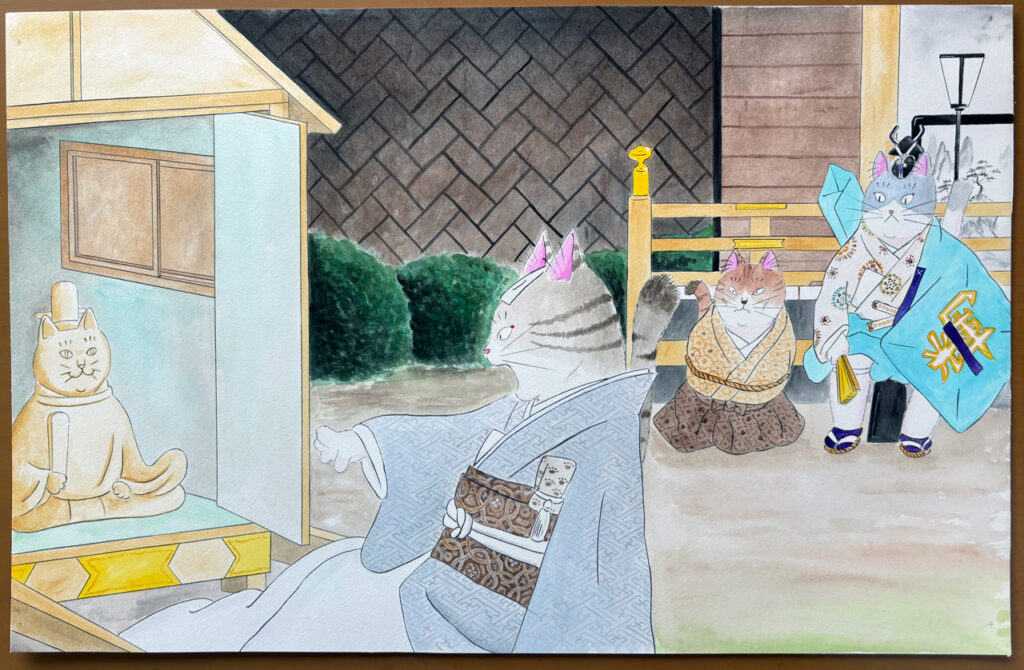

描かれている人物

左から:立田の前、宿禰太郎

左から:菅丞相の木像、覚寿、土師兵衛、判官代輝国

絵の解説

菅丞相を陥れる計画を止めるよう宿禰太郎に懇願する立田の前

輿の中にいたのが菅丞相ではなく菅丞相の木像であったことに驚く覚寿。

背後は輝国に捕えられた土師兵衛。

あらすじ

主な登場人物と簡単な説明

・菅丞相(かんしょうじょう)

菅原道真。右大臣。

左大臣・藤原時平の讒言により太宰府へ流罪となる。

河内に住む伯母・覚寿の屋敷に汐待のため逗留している。

・覚寿(かくじゅ)

菅丞相の伯母。立田の前と苅屋姫の母。

夫に先立たれ、未亡人として屋敷と領地を守っている。

・立田の前(たつたのまえ)

覚寿の娘、苅屋姫の姉。

・苅屋姫(かりやひめ)

菅丞相の養女で、覚寿の次女。

配流の前に、父に一目会わんと道明寺に向かう。

・土師兵衛(はじのひょうえ)

藤原時平公に内通して菅丞相の暗殺を計画するが、悪事がばれて輝国に捕まる。

菅丞相こと菅原道真の先祖土師氏をモデルに創作された人物。

・宿禰太郎(すくねたろう)

土師兵衛の息子。立田の前の夫。

立田の母覚寿に犯人と見顕わされて成敗される

・判官代輝国(はんがんだいてるくに)

配所に向かう菅丞相の警固役。

出船を待つ三日の間、道明寺で伯母覚寿と別れを惜しむことを許す、理解ある善人。

他、奴宅内、贋迎い弥藤次などがいます。

あらすじ

菅丞相の叔母覚寿は、配流の身の丞相を船出を待つ間預かっていた。

丞相没落の原因を作った次女の苅屋姫が訪ねてきたので折檻し、丞相の木像に止められる。

一方、長女立田の前の聟の宿禰太郎と、その父土師兵衛は丞相の暗殺を企んでいた。

その計画を立ち聞きした立田の前は夫を止めようとするが殺され、庭の池に沈められる。

土師兵衛の企みにより、偽役人が菅丞相を迎えに来る。

やがて本物の迎えがやって来ると再び菅丞相が姿を現す。

さらに先ほどの偽役人が輿に木像を乗せて戻ってくる。

陰謀を見抜いた覚寿は太郎を手にかけ、木像の奇跡で助かった丞相と伏籠の中に隠した苅屋姫を対面させる。

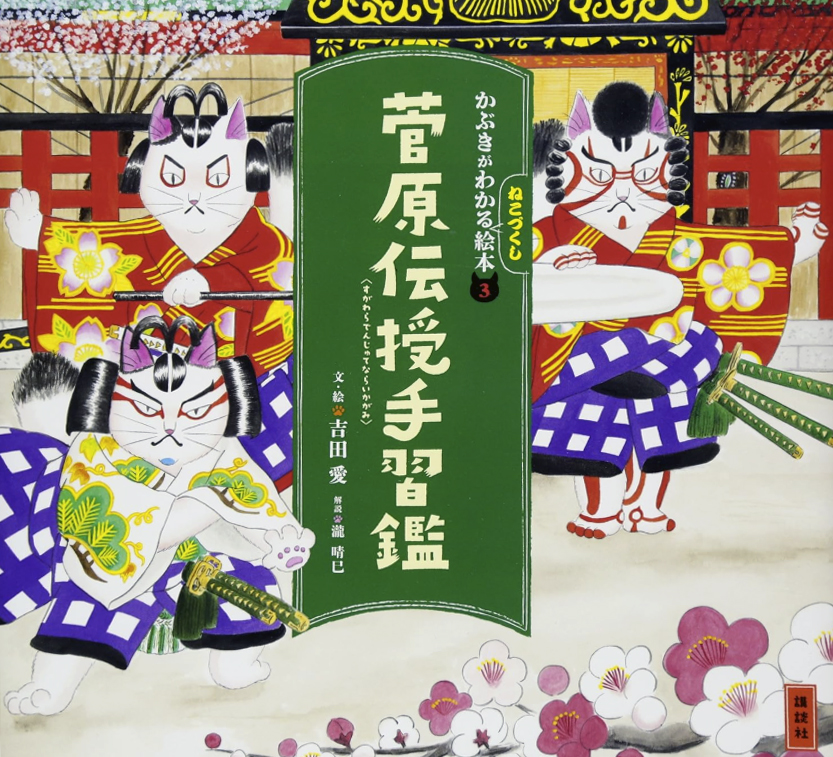

「加茂堤〜菅原伝授手習鑑 」「かぶきがわかるねこづくし絵本3 菅原伝授手習鑑 (講談社)」より

「筆法伝授〜菅原伝授手習鑑 」「かぶきがわかるねこづくし絵本3 菅原伝授手習鑑 (講談社)」より

「賀の祝〜菅原伝授手習鑑 」「かぶきがわかるねこづくし絵本3 菅原伝授手習鑑 (講談社)」より

私のツボ

サスペンス劇場

展開が多すぎて、全て一晩のうちに起こったこととは思えないほど。

木像のトリック、鶏のトリック、殺人事件、犯人探し、目まぐるしい展開です。

絵本はページ制限があるので各段ごとに二ページ(=絵二枚)を目安としていましたが、内容が盛りだくさんのため四ページとりました。

杖折檻、東天紅、木像の奇譚、丞相名残の四枚です。

東天紅は土師親子が密談するところを立田の前が立ち聞きしている場面にしようか迷いましたが、サスペンス感を出すために立田の前が宿禰太郎に殺される直前の絵にしました。

絵の隅に池を描き入れたのは、やがてそこに立田の前が沈められてしまうことを示唆するため。

この池に鶏が浮かべられたり、奴宅内が入る羽目になったり、水面に映る苅屋姫の姿を見て菅丞相が名残を惜しんだりと、庭の池は物語において重要な装置となっています。

「すりゃこそ鳴いたは東天紅」「ありゃまた歌うは、とんてんこう」と息ピッタリで土師親子が踊る場面を描きたいところをグッと堪えて、土師兵衛は木像奇譚の絵に描き入れました。

2時間と長丁場な舞台で、基本的にはシリアスな段なのですが、ちょこちょこ箸休め的な場面が挟まれるのが個人的には嬉しいです。

講談社書籍紹介ページ(別タブで開きます)

コメント