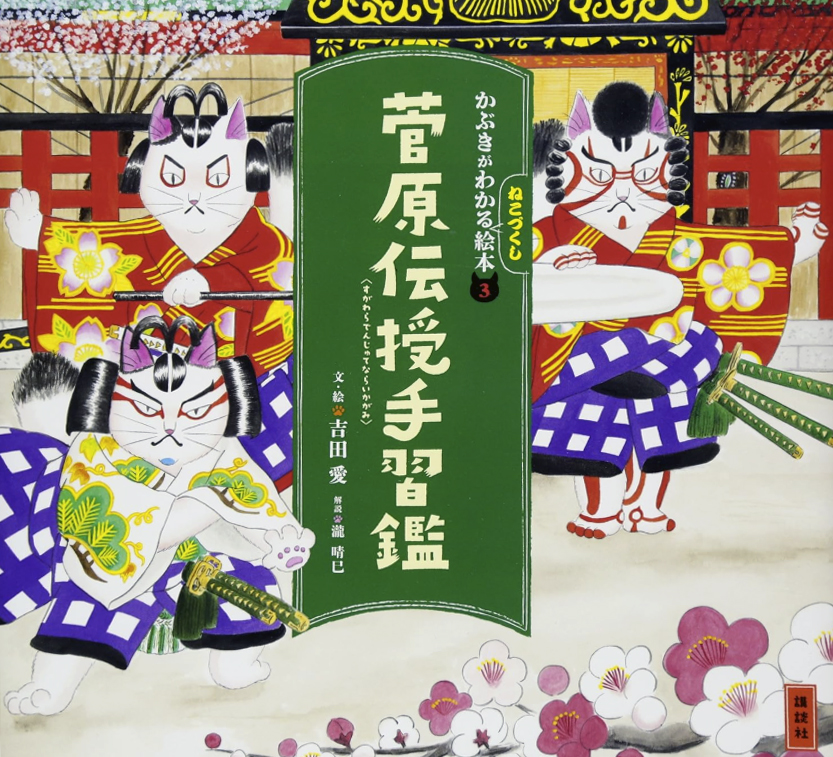

描かれている人物

左から:梅王丸、松王丸、桜丸

左から:八重、苅屋姫、桜丸、斎世親王

絵の解説

加茂川のほとり

式典が終わるまで時間を潰していた松王丸と梅王丸を桜丸が呼びにくるところ

※上演時間などの都合で、歌舞伎ではほぼ上演されません

苅屋姫と斎世親王の逢瀬を手伝う桜丸と八重

あらすじ

主な登場人物と簡単な説明

・桜丸(さくらまる)

斎世親王の舎人。

梅王丸、松王丸とは三つ子の兄弟。

・八重(やえ)

桜丸の女房。

苅屋姫の腰元。

・斎世親王(ときよしんのう)

醍醐天皇の同腹の弟。菅丞相の養女苅屋姫と恋仲

・苅屋姫(かりやひめ)

菅丞相の養女

・松王丸(まつおうまる)

藤原時平の舎人。

・梅王丸(うめおうまる)

菅丞相の舎人。三つ子の長男。

あらすじ

平安時代、醍醐天皇の御代。

醍醐帝の病気平癒祈願が賀茂神社で執り行われている。

左大臣の藤原時平、右大臣の菅丞相、帝の弟の斎世親王も祈祷に参加していた。

加茂川の土手には斎世親王の牛車があり、その前に松王丸と梅王丸が座っておしゃべりをしていた。

父親の七十の祝いの席に三人とも嫁を連れて集まろう、などといった話題。

そこへ桜丸がそろそろ式典が終わると二人を呼びに来たので、松王丸と梅王丸は社殿へと戻る。

というのは口実で、苅屋姫と斎世親王の密会のために桜丸が人払いをしたのであった。

桜丸が合図をすると、八重が苅屋姫を連れて登場。

牛車の中には斎世親王が待機しており、苅屋姫は牛車の中へ。

桜丸は牛車の前で見張り、八重が川へ水汲みに行く。

そこへ藤原時平の家来の三善清行が手下を連れて登場し、斎世親王の牛車の中を見せろと詰め寄る。

斎世親王と苅屋姫の密会が発覚してしまったのである。

桜丸が手下らと揉み合う隙に、斎世親王と苅屋姫は牛車から抜け出して駆け落ちする。

清行は姿を消した二人を探しに行く。

桜丸は牛車を八重に託し、二人を守るべく探しに行く。

おそらく苅屋姫は河内の実の母のところへ逃げるであろうと河内を目指す。

「賀の祝〜菅原伝授手習鑑 」「かぶきがわかるねこづくし絵本3 菅原伝授手習鑑 (講談社)」より

「道明寺〜菅原伝授手習鑑 」「かぶきがわかるねこづくし絵本3 菅原伝授手習鑑 (講談社)」より

「筆法伝授〜菅原伝授手習鑑 」「かぶきがわかるねこづくし絵本3 菅原伝授手習鑑 (講談社)」より

私のツボ

全ての発端

通し上演以外ではあまり上演されない「加茂堤」。

のんびりした舞台美術と、登場人物の華やかな衣装、ウキウキした若い恋人たち。

この後の悲劇とのコントラストが眩しいばかりの場面です。

絵本を描くにあたって、一番最初のページは現行の舞台ならば二枚目の逢瀬が妥当なのですが、物語の主軸を明確にしたかったので三つ子が共にいる場面にしました。

もとは仲が良かった三つ子が、当人たちの思惑とは関係なく権力闘争に巻き込まれてバラバラになり、命を落とす悲劇として絵本をまとめたかったので、主役はあくまでも三つ子。

三つ子が共に居合わせる場面は、「車引」「賀の祝」にもありますが、関係は悪化して敵対関係になっています。

もとは仲が良かったのに、という思いを込めて一番最初のページに据えました。

しかしながら私はこの三人が揃う「加茂堤」の舞台を見たことがありません。

絵本を描くに際して資料を読むうちにそのような場面があることを知りました。

1981年11月と1966年11月の国立劇場での上演を、国立劇場の視聴覚室でビデオで観て参考にしました。

3分にも足らない場面なのですが、ほぼカットされる理由は ” 「加茂堤」は朝一番の上演が多い上にほんのわずかな登場のみなので松王丸と梅王丸の俳優への負担が大きい ” というのが大きいようです。

松王丸と梅王丸は大きい役なので、幹部俳優がつとめることが多いという事情もあるのでしょう。

余計な詮索はさておき、牛車の御簾の内側に垂らされた下簾の透け感を出すのが楽しかった。

正確には生絹(すずし)ですが、ややシャリ感のあるシルクオーガンジーのイメージ。

シルクは着るのも作るのも描くのも大好きです。

「かぶきがわかるねこづくし絵本3 菅原伝授手習鑑 (講談社)」

コメント