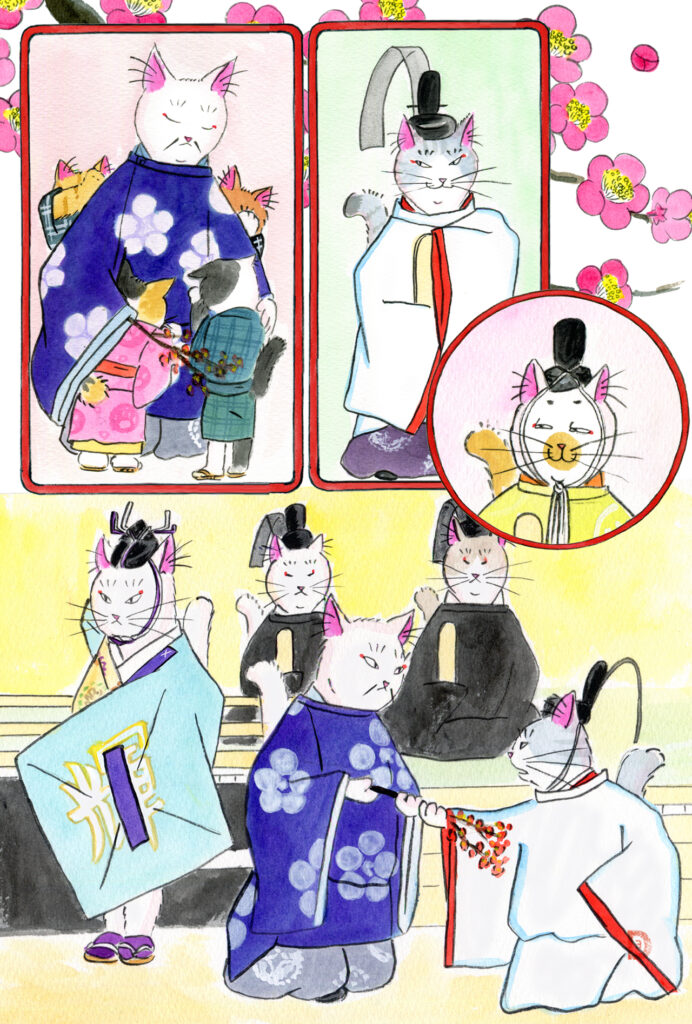

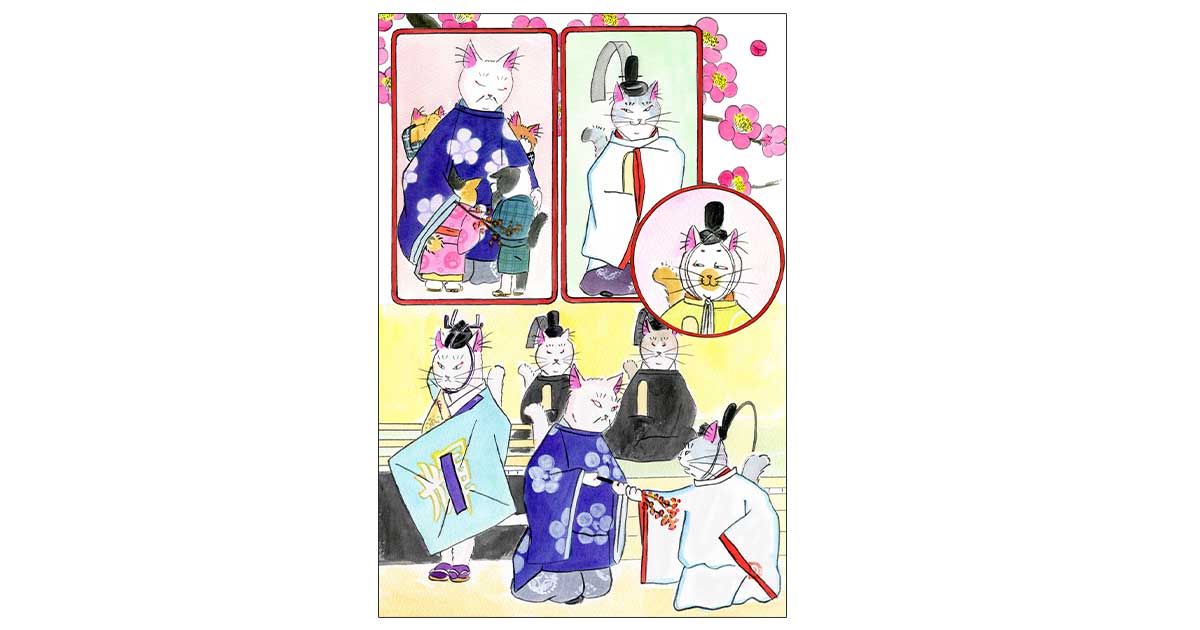

描かれている人物

赤枠上左:菅原道真と童たち

同右:藤原時平

赤枠丸:左中弁希世

下:(左から)判官代輝国、三好清貫、菅原道真、藤原宿祢、藤原時平

絵の解説

道真に折った梅の枝を渡し、必ずや御身の潔白を証明せんと語る時平

左:菅原道真との別れを惜しむ童たち、右:菅丞相が立ち去った後、ほくそ笑む時平

左上:左中弁希世

あらすじ

主な登場人物と簡単な説明

・菅原道真(すがわらみちざね)

菅丞相。右大臣

・藤原時平(ふじわらしへい)

左大臣。27歳で左大臣になった若手エリート

・左中弁希世(さちゅうべんまれよ)

時平の腰巾着の公卿。左中弁は役職名

・判官代輝国(はんがんだいてるくに)

菅丞相の警固役

・三好清貫(みよしのきよつら)

藤原時平の腰巾着の公卿

・藤原宿祢(ふじわらのすくね)

藤原時平の腰巾着の公卿

「道明寺」に出てくる宿禰太郎とは別人物

他、天蘭敬、春藤玄番、頭の定岡などがいます

あらすじ

紅白の梅が咲く内裏記録所。

三好清貫、頭の定岡、藤原宿祢ら公卿が道真公の謀反の詮議をしようとするところへ道真が参内する。

娘の紅梅姫に斎世親王を誘惑させて皇后に立てようとしている、市井の童らに読み書きを教えて洗脳している、などと道真をなじる。

さらに、唐土からの使者である天蘭敬が連れてこられ、日本を唐の領土にするという密約を道真と交わしたと証言する。

道真は否定するが、太宰府へ流罪の宣命が下されてしまう。

そこへ藤原時平が登場し、道真を庇おうとする。

だが帝には逆らえず、怒りに駆られた時平は希世の衣装をはいで内裏所から追い払う。

嫌疑が晴れるよう尽力すると約束して、時平は道真に梅の枝を手渡す。

時平の温情に涙を流す道真は太宰府へと旅立つ。

道真の姿が見えなくなり、公卿たちも退出して一人になった途端、「道真はいかい阿呆じゃなあ」と笑いだす時平。

すべて道真を失脚させるために時平が仕組んだ芝居で、公卿や天蘭敬も時平の企みに加担していたのである。

希世の衣装を引き剥がしたのも芝居。

証拠も宣命も時平が捏造したものだった。

高笑いが止まらない時平。

幕。

※五代目片岡我當さんが時平を務めた2014年1月歌舞伎座、2009年12月南座での公演内容に基づきます。

2021年10月歌舞伎座公演は演出が異なります。

私のツボ

五代目片岡我當さんを偲んで

柔らかく上品な風情と、よく通る朗々とした声。

私にとって上方らしい立役といえば五代目我當さんでした。

とりわけ好きだったのが「時平の七笑」の藤原時平。

平成14年(2002年)9月歌舞伎座で初演、以降7度演じられました。

十一世仁左衛門、十三世仁左衛門も時平役を演じています。

動きが少なく派手な演出もない台詞劇で、平たくいえば地味な演目なのですが、人間味のある藤原時平に触れられてとても面白かった。

道真を陥れるために仲間たちを巻き込んで綿密な芝居をしたり、策略がまんまとうまくいって笑いが止まらなかったり、悪い奴ではありますが、稚気満々で明るく、まるで谷崎潤一郎の「少将滋幹の母」に登場する時平のよう。

希世や清貫たちとリハーサルしたのかななど想像する余地がある。

この頭の回転の速さ、権勢欲、自意識などが先鋭化して「車引」の公家悪になっていくのでしょう。

賢人と悪人は紙一重。

藤原時平という一人の人間の輪郭が見えた舞台でした。

2019年7月松竹座の『厳島招檜扇 (いつくしままねくひおうぎ)』で我當さんが平清盛を演じられたとき、清盛の無邪気さが好き、というようなことを語られていて、面白い視点だなと思ったことを覚えています。

清盛の驕慢さは無邪気さからくるもので、その良し悪しはさておき、とても人間味にあふれている、と。

その視点があればこその、あの「時平の七笑」の時平なのだろうと思いました。

どんな人物であれ、そこに何かしらの人間らしさを見出すこと。

矛盾するかのような二面性も、人間味として受け止める優しさ。

その寛容さが、我當さんの柔らかくて大きな存在感の秘訣だったのかもしれないなぁ、などと思うのでした。

たくさんの素晴らしい舞台をありがとうございました。

謹んでご冥福をお祈りいたします。

コメント