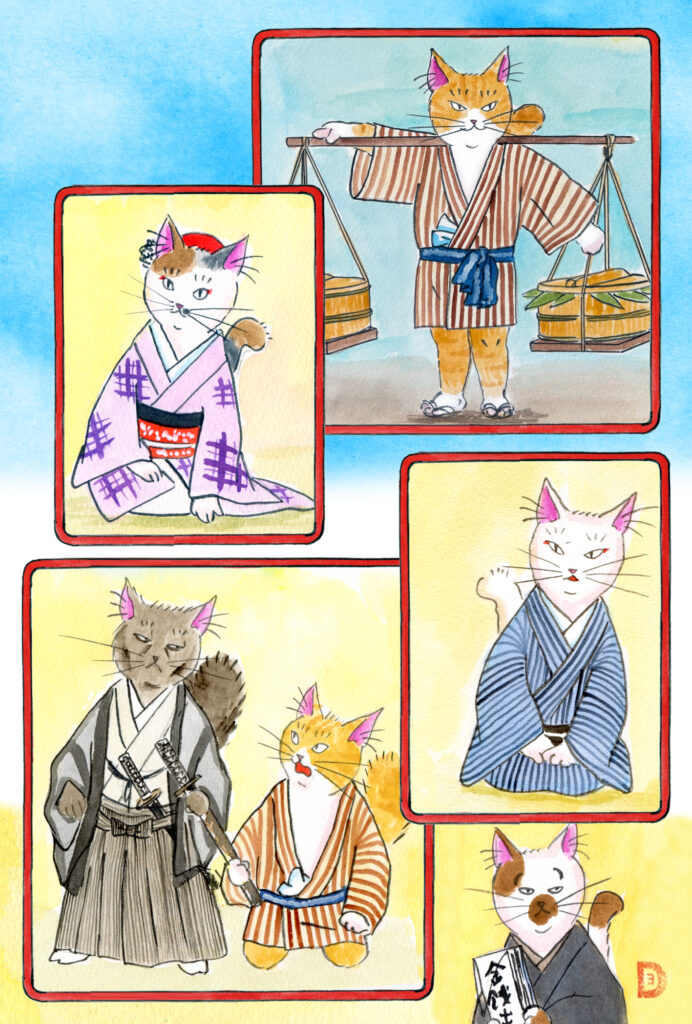

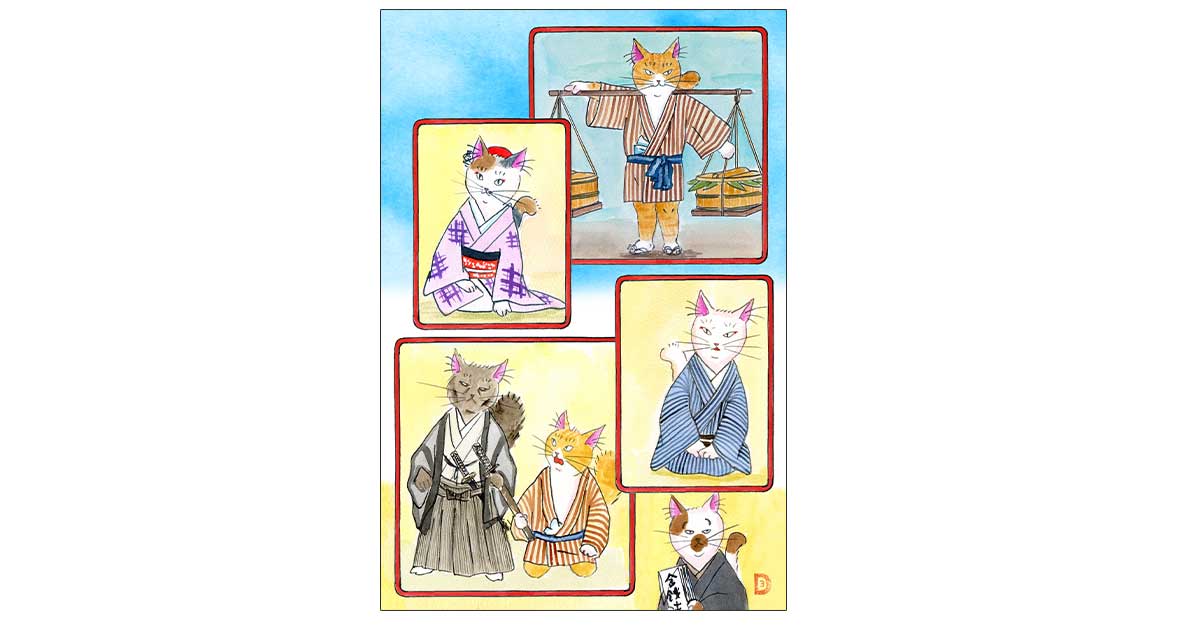

描かれている人物

赤枠一段目:団七

同 二段目:お中

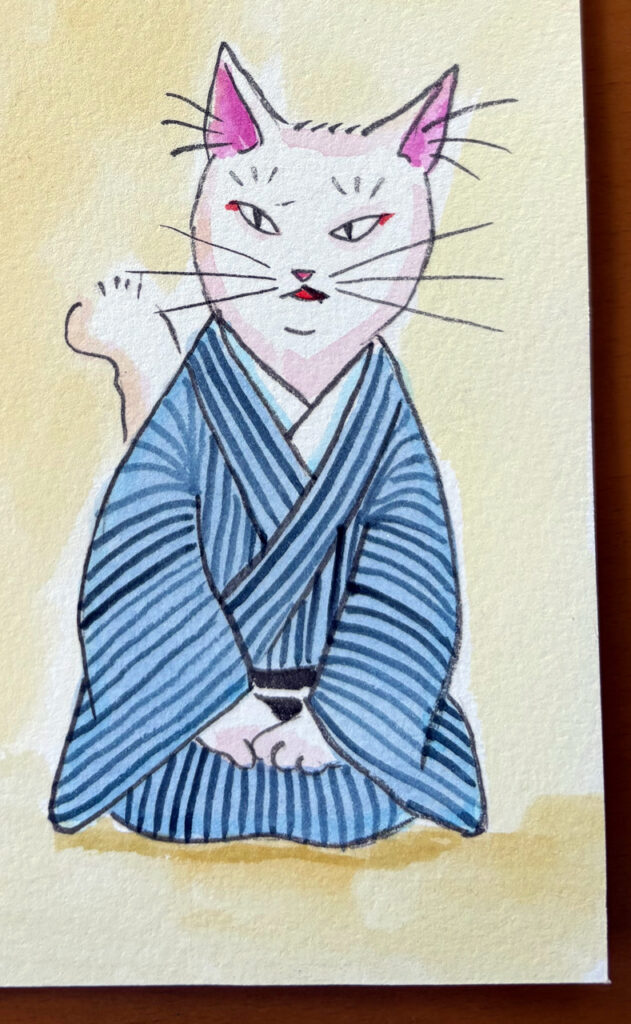

同 三段目:清七こと磯之丞

同 四段目:(左から)三河屋義平次、団七

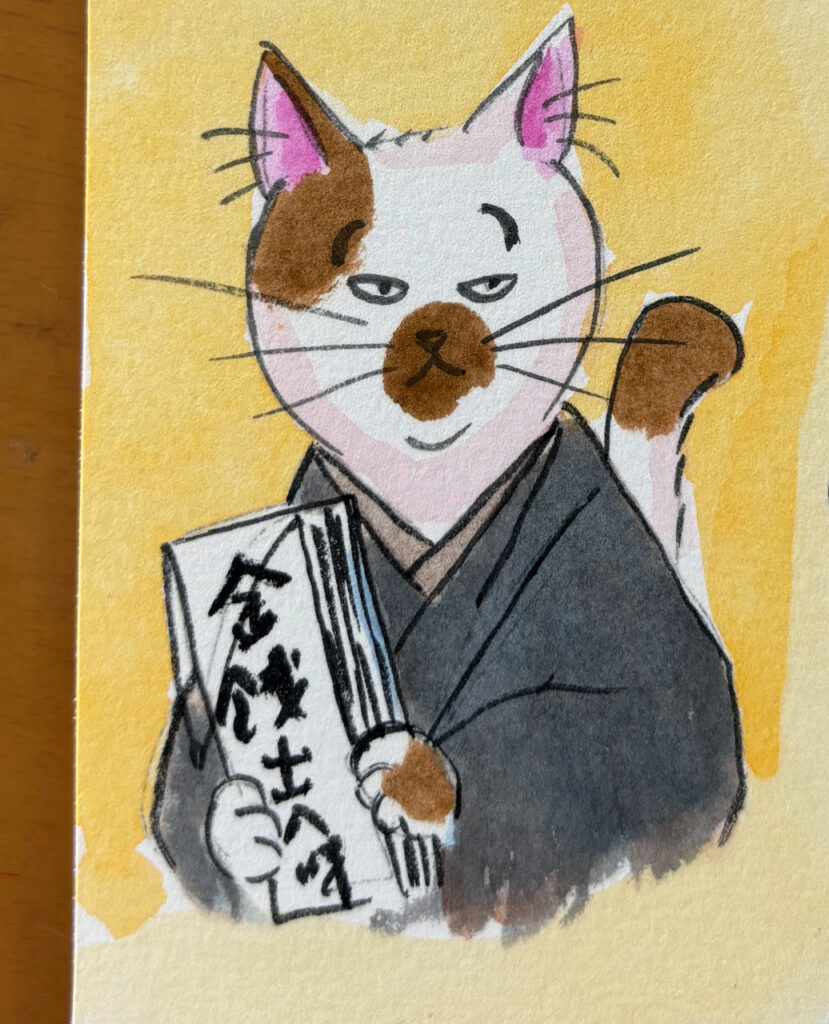

枠外:番頭伝八

背景:お鯛茶屋の提灯と座敷から見える灯台と海

絵の解説

魚売り団七

刀を抜こうとする老侍を止める団七、顔を見て正体に気づく

窮地に陥る清七こと磯之丞

お中

番頭伝八

2014年7月歌舞伎座、2013年10月松竹座、1997年7月歌舞伎座での公演を参考にして描いています。

衣装の色が実際と異なることがあります。

あらすじ

主な登場人物と簡単な説明

・団七九郎兵衛(だんしちくろべえ)

堺から大坂に引っ越した団七は魚売りとして生計を立てる。

・清七こと玉島磯之丞(せいしち こと たましまいそのじょう)

団七の口利きで内本町の道具屋孫右衛門の手代となり、清七と名乗る。

主人の娘・お中と恋仲になる。

・お中(おなか)

道具屋主人の娘。清七と恋仲になる。

・伝八(でんぱち)

道具屋の番頭。お中に横恋慕している。

・三河屋義平次(みかわやぎへいじ)

お梶の実父。

仲買人、番頭伝八とグルになって清七から金を詐取する。

その他、弥市、店の女将などがいます。

あらすじ

内本町道具屋の段(うちほんまちどうぐや)

堺から大坂に居を移した団七は魚屋として生計を立てていた。

玉島家から勘当された磯之丞は、団七の口利きで道具屋孫右衛門の手代となり、清七と名乗っていた。

琴浦は釣船三婦の預かりとなっていた。

清七は店の娘・お中と深い仲になっており、お中に横恋慕する番頭・伝八は清七を疎ましく思っていた。

ある日、団七が魚を売りに店に立ち寄る。

そこへ老侍が来店し、清七が対応する。

老侍は番頭・伝八、仲買人・弥市と共謀して清七から五十両を騙し取る。

偽物の香炉を偽仲買人の弥市が前日に店に持ち込む

↓

その香炉を老侍が五十両で買いに来る

↓

清七が伝八から店の金五十両を借りて弥市から買い取る

↓

老侍は知らないと嘯き、伝八は清八に五十両の返済を求める

騒ぎを聞いて奥から出てきた団七は、老侍を見て義平次と見抜くが知らぬふりをしてその場を収める。

店の女将は金の返済ができるまで、清七を団七に預ける。

この後

・文楽バージョン

清七は伝八への恨みをはらそうと道具屋に忍び込む。

伝八はお中と駆け落ちするため番小屋に監禁する。

そこへ弥市が騙し取った五十両の分前を伝八に届けに来る。

清七は伝八を殺害、闇に紛れて弥市から金を受け取り、お中と逃亡する。

・歌舞伎バージョン

弥市を追う団七と清七。

日が暮れてきたので番小屋に清七を残して団七は捜索へ。

そこへお中がやってきて再会を喜ぶ二人だったが、伝八の姿が見えたので小屋に隠れる。

さらに義平次と弥市がやってきて、三人は分前の相談を始める。

身を潜めていた清七は弥市を斬り、驚いた義平次と伝八は逃げる。

あたりは暗闇、団七も戻ってきてだんまりとなる。

団七は五十両を取り返し、伝八は川に落ち、義平次は逃亡。

とりあえず店に返金はできて解決する。

さらにその後(文楽)

駆け落ちした清七とお中は安井の森(四天王寺の西の安居神社)まで逃げる。

清七は切腹しようとするが、釣船三婦が現れて清七を説得して思い止まらせる。

伝八がお中を追ってやって来るが、三婦に殺される。

三婦らは伝八に自殺を装わせ、弥市殺しの罪を被せる。

AKPC84 「夏祭浪花鑑(なつまつりなにわかがみ)」①「堺お鯛茶屋の段」

私のツボ

ダメ人間の双璧をなす二人ー磯之丞と義平次

磯之丞と義平次が予想以上にダメ人間で、その突き抜けたダメさにむしろ興味が湧いてしまう段。

「内本町道具屋」の主人公は磯之丞と義平次、この物語のトラブルの根源ここに在り。

この二人のだらしなさのせいでお辰は自ら頬を焼き、団七は殺人を犯して一家離散かと思うと、なんともやるせ無いのですが得てしてトラブルの原因はしょうもないことが多いのが世の常です。

そんな意味でも上方歌舞伎(丸本歌舞伎)のリアリティ、観察眼の鋭さが冴える作品とも言えます。

いくら主筋とはいえ、早い段階で団七は磯之丞に鉄拳制裁を加えた方が良かったのではと思ってしまうのですが後の祭りで、ままならないのもこれまた世のならい。

磯之丞と義平次は青木雄二の『ナニワ金融道』に出てきそうで、というかほぼ全員が漫画に登場しそうなキャラクターで、大阪の地に染み込んだ上方DNAの濃さに想いを馳せてしまうのでした。

天秤棒を担ぐ団七が描きたかったので絵にまとめました。

コメント