描かれている人物

姫

絵の解説

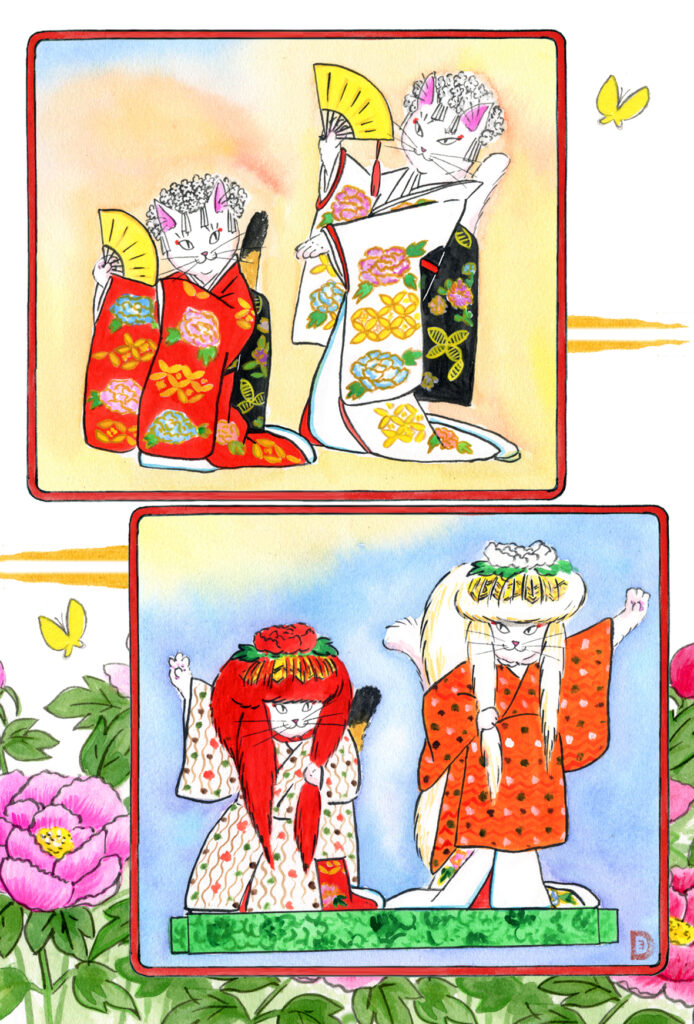

扇子を使っての舞

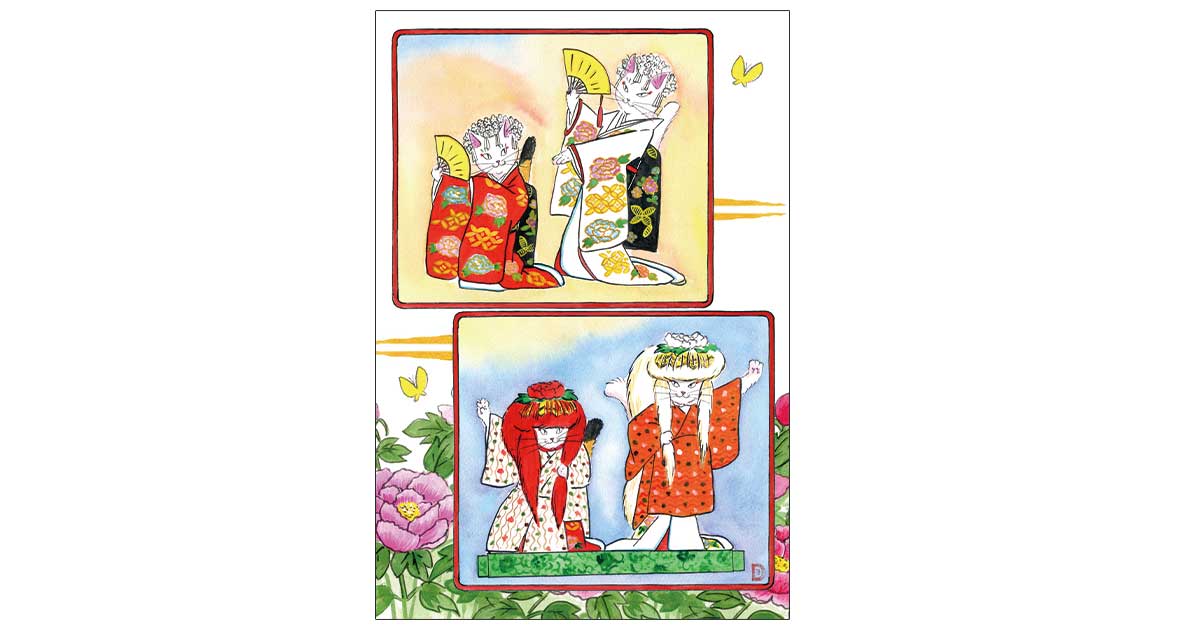

獅子の精に変身

差金

描いたものの構図変更で入らず

あらすじ

蘊蓄うんちく

獅子物(石橋物)で一番古い作品。

初演は1730年(享保15年)。

初演時は傾城だったが、現行では姫の場合が多い。

扇子の舞から手獅子を持っての所作、蝶を追って一旦引込み、

獅子の姿で再び登場して所作を見せる演出が基本形だが、

様々な演出で上演されている。

あらすじ

大名屋敷の座敷。

二人の姫が扇子を使って恋する女心を優雅に舞う。

紅と白の獅子頭を手に踊るうち、

獅子の精が乗り移り、勇壮な狂いを見せる。

私のツボ

ふさふさに牡丹と扇子が乗るスタイル

獅子物で獅子に変身した後のスタイルが2種類あり、

ふさふさの獅子頭をかぶっているもの(「連獅子」「石橋」「春興鏡獅子」など)

ふさふさの頭頂部に牡丹と扇子がついているもの(「俄獅子」「英執着獅子」など)。

「相生獅子」は後者です。

もともとは後者のスタイルが始まりで、

歌舞伎における獅子物の起源は

元禄〜享保の頃の早川初瀬という軽技を得意とした女形が獅子の戯れを演じたものとされています。

それをベースに能の要素も取り入れて歌舞伎舞踊として練り上げたのが初代瀬川菊之丞。

これが大当たりして、石橋は主として女形の所作となったそうです。

当時、能は武士の式楽だったので、

女形の所作とすることで”能とは別物”であると根拠としたのだろうと思います。

長々と説明しましたが、

このふさふさ頭頂部の牡丹と扇子が描きたかったのです。

しかも二枚の扇子の間には8個の鈴が挟まっています。

この鈴は獅子の歯を表しており、この扇子+牡丹+鈴が獅子頭となるわけです。

これは扇獅子(おうぎじし)と呼ばれる日本舞踊の小道具であるということを後で知りました。

扇子で鈴を挟んで獅子の歯に見立てる想像力よ。

扇獅子が頭頂部に乗る場合は、獅子に変身後も女形なので、

「春興鏡獅子」などのふさふさ獅子頭の演出と違って女らしさが残っています。

これが80年代のパンク・スタイルのようで、個人的にはとても好きです。

スージー・スー、ニナ・ハーゲン、シンディ・ローパーなどを彷彿とさせます。

好きなものがジャンルを越えてリンクすると嬉しい。

私が勝手にリンクさせているだけなのですが。

コメント