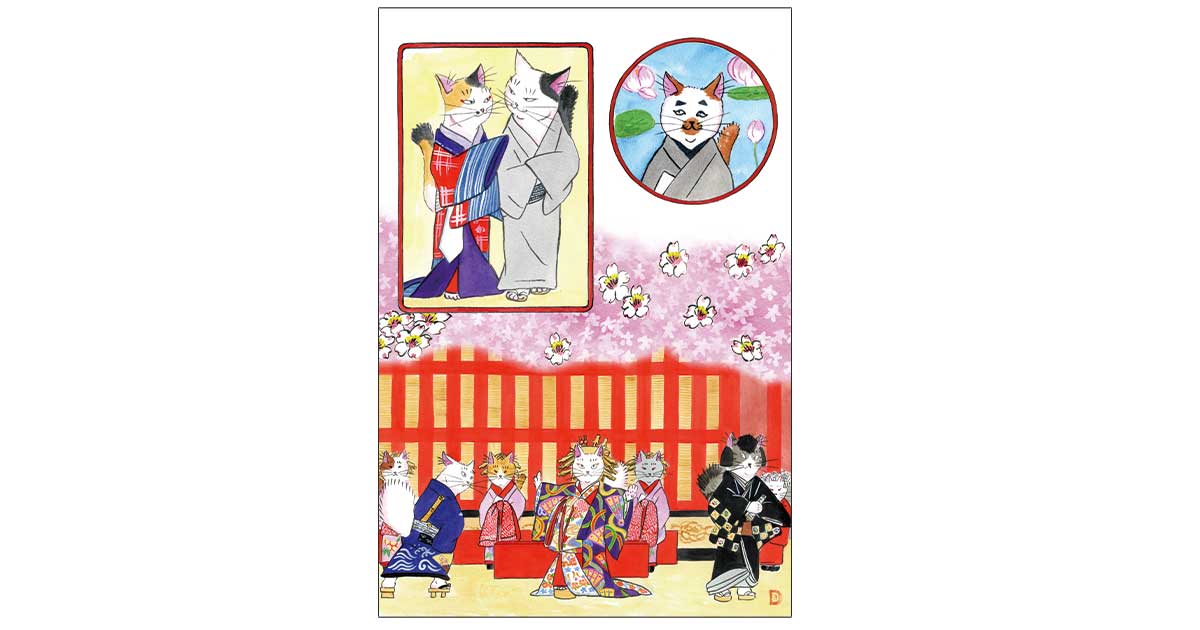

描かれている人物

赤枠左:(左から)白玉、牛若伝次

赤丸右:権九郎

下:(左から)花川戸助六、揚巻、鳥居新左衛門

絵の解説

白玉と間夫の牛若伝次

大店の番頭・権九郎

背景の蓮は上野の不忍池

助六と新左衛門の諍いを仲裁する揚巻

あらすじ

主な登場人物と簡単な説明

・花川戸助六(はなかわどすけろく)

吉原で評判の侠客。色男

・鳥居新左衛門(とりいしんざえもん)

お玉ヶ池の道場主

・揚巻(あげまき)

三浦屋の花魁。助六の恋人

・白玉(しらたま)

三浦屋の新造

・牛若伝次(うしわかでんじ)

白玉の間夫

・権九郎(ごんくろう)

大店の番頭。白玉に惚れている

あらすじ

序幕 忍ヶ岡道行の場

三浦屋の新造白玉は間夫の牛若伝次と共謀し、自分に惚れている番頭の権九郎を騙して廓を抜け出す。

上野の不忍池で伝次と合流した白玉は、権九郎が店から盗んだ金を巻き上げて池に突き落としてしまう。

だが、追手に囲まれ、伝次は逃走、白玉は廓に連れ戻される。

池から上がった権九郎は白玉を追いかけて行く。

二幕目 新吉原仲の町の場

鳥居新左衛門の門弟たちが白酒売りの親父新兵衛に因縁をつけ、

無銭飲食した挙句に殴る蹴るの暴行をはたらく。

そこへ助六がやってきて門弟らを蹴散らす。

助六は白酒売り新兵衛と話すうち、新兵衛は助六の父が殺害された時に偶然居合わせたという。

助六は闇討ちされた父の下手人を探していたのであった。

さらに、新兵衛は揚巻の父と知れる。

そこへ紀伊國屋文左衛門が現れ、助六の短気を諌める。

大詰 三浦屋格子先の場

新左衛門は門弟がやられた仕返しにと助六に喧嘩をふっかける。

助六は必死に堪えるが、ついに限界と刀を抜こうとする。

奥から揚巻が出てきて二人を止める。

新左衛門は意趣返しに揚巻を身請けしようとするが、

三浦屋の女将は紀伊國屋文左衛門が身請けしたと話す。

怒った新左衛門は助六の額を刀の鍔(つば)で叩く。

その刀こそ、助六の父が所有していたものであった。

逃げる新左衛門、その後を助六が追うのであった。

私のツボ

みんな大好き花川戸助六

河竹黙阿弥による「助六由縁江戸桜(以下助六)」のパロディ。1857年初演。

助六を演じたがっていた四代目小團次(以下小團次)のために世話物として書きなおしたもの。

黙阿弥と小團次は数々の名演目を生み出した名コンビです。

「助六」のパロディづくしの本作ですが、

権九郎は本作のみに登場するオリジナルの役どころです。

二枚目の助六と、滑稽な三枚目という対極の役柄の演じ分け。

これが「黒手組曲輪達引」のキモなのかなと思います。

滑稽な醜男と色男。

しかも醜男は、下心につけ込まれてまんまと金を巻き上げられるという、

古今東西途絶えることのないよくあるトラブルに見舞われます。

真面目な番頭よりも、悪そうな男に惹かれてしまう女が多いのも世の常です。

「助六」にはないリアリティとユーモア。

初演の1857年といえば、ハリスが江戸城に登城して将軍に謁見した年。

明治維新は1868年。

時代の変化を敏感に読んだ黙阿弥は、

仇討ちという枠組みを残しつつ、

「助六」から曽我エッセンスを丸ごと抜いて近代化したのが本作品かなと思います。

四代目小團次と同じく私も花川戸助六は大好きなので、

桜の季節にちょうどよろしかろと描いた一枚。

大詰は、傘を使っての大立ち回り、本水を使う演出など都度演出が異なります。

衣装も俳優によって異なりますのでご容赦ください。

コメント