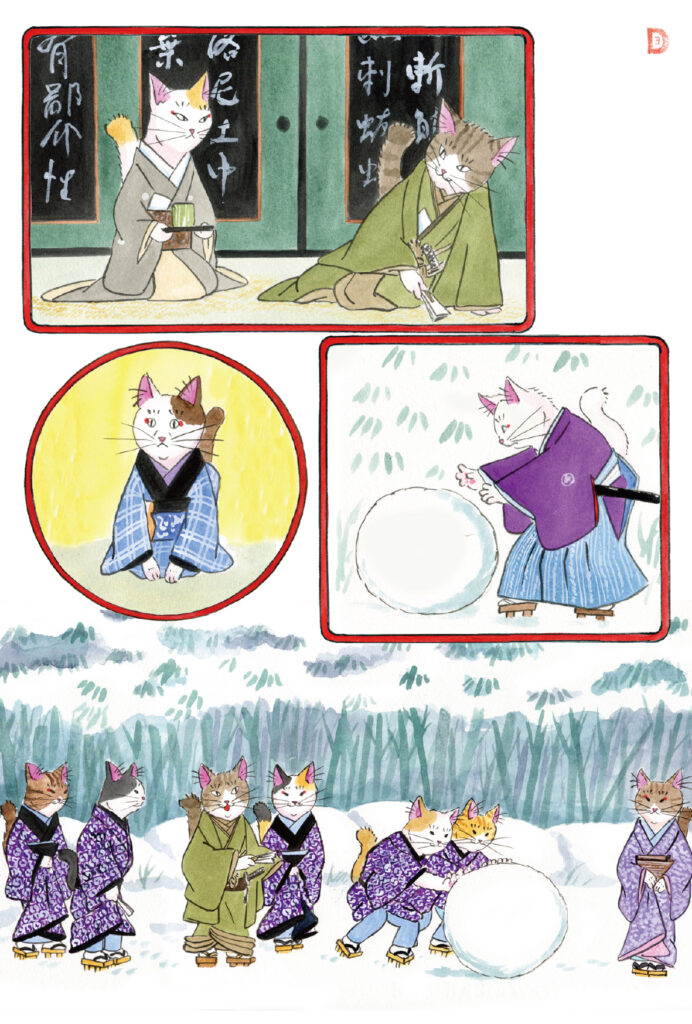

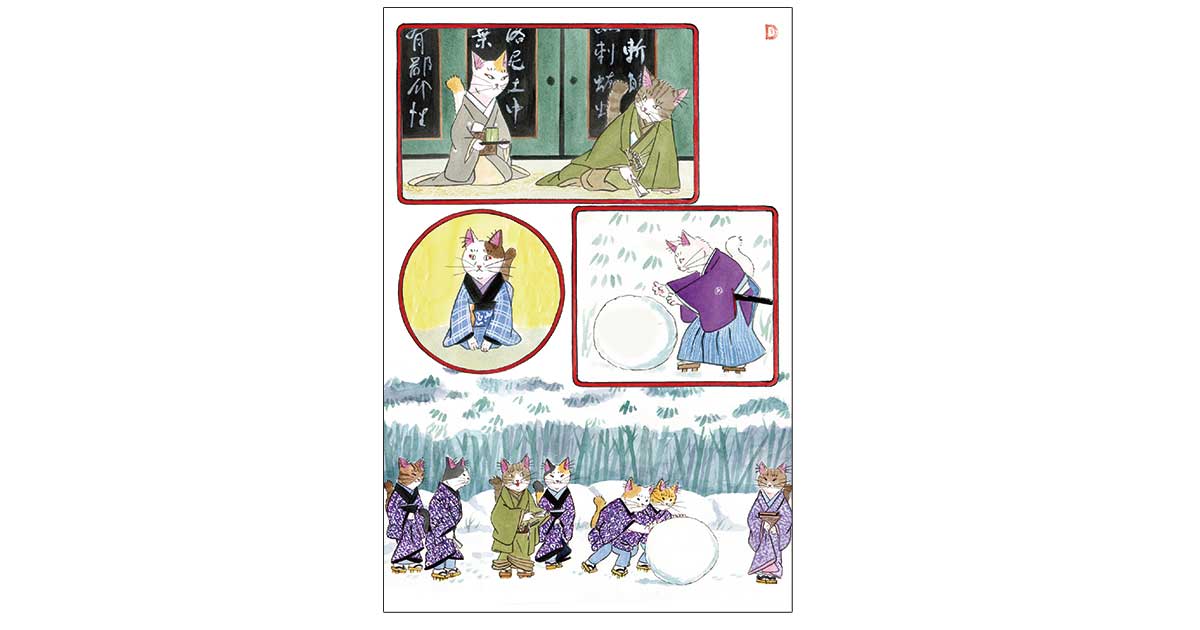

描かれている人物

赤枠上:(左から)お石、大星由良之助

赤枠下:大星力也

赤丸枠:下女おりん

下:大石由良之助と幇間、仲居たち

絵の解説

祇園の茶屋から雪を転がしながら自宅に帰る由良之助たち

原画

雪玉を奥庭に移動しようとする力也、下女おりん

(手が冷たい)

酔い覚ましのお茶を持ってきたお石をからかう由良之助

原画

あらすじ

主な登場人物と簡単な説明

・大星由良之助(おおほしゆらのすけ)

塩谷判官が収める伯耆国の国家老。

殿中での刃傷事件により、判官は切腹、お家断絶となる。

城明け渡しの後、山科に暮らす。

仇討ちの計画が悟られないよう祇園で遊び呆けている。

・お石(おいし)

由良之助の妻

・力也(りきや)

由良之助とお石夫妻の長男。

小浪とは許嫁の仲。

・おりん

大星家の下女。

あらすじ

「雪転かしの段」

雪の朝。

大星由良之助が祇園一力茶屋から仲居たちに送られて帰ってくる。

女房のお石が出迎え、酔い覚ましの茶を出すが、

すっかり出来上がっている由良之助は皆の前でお石にじゃれつく。

力也が奥から出てきたので、由良之助たちは仲居たちを帰す。

仲居たちが帰ったのを確認すると、

由良之助は、道すがら戯れに作った雪玉の解釈を力也に問う。

浪士たちの団結も機を逃すと雪のように溶けてしまうと仇討ちを焦る力也を、

雪玉も日陰に置いておけば溶けることはないと諭し、

雪玉を裏庭に移動するよう命じて奥へ入る。

力也は雪玉を素手で移動しようとするが、あまりにも冷たいので熊手で移動。

この後、「山科閑居の段」に続く。

〽人の心の奥深き

花道から戸無瀬と小浪が登場する。

私のツボ

じゃらじゃらした端場

歌舞伎では時間の都合で滅多に出ない「雪転かしの段」。

雪玉をゴロゴロ転がしながら祇園から仲居たちを引き連れて帰ってくる由良之助、

という酔狂な情景が見たくて、文楽では一度見たことがあるものの、

歌舞伎でもいつか、と思っていた場面。

念願かなってか、2016年12月の国立劇場での通し狂言で上演されました。

実に30年ぶりの上演です。

「雪転かしの段」がつくと、七段目の残り香があるようで、

通常公演の「山科閑居」での由良之助だけだとやや地味な印象なので満足度は高いです。

七段目は紅葉が色づいて、おかるが酔い覚ましに秋の夜風にあたる季節でした。

そこから季節は進み、京に雪が降る季節になりました。

まだ由良之助は祇園で遊び呆けているのかと、その徹底ぶりに観客としても改めて驚くのでした。

あれこれ書きましたが、雪を転がす場面が描きたかったの一文に尽きます。

祇園から山科まで雪の中歩くというのも酔狂の極みです。

花道で雪玉を転がしていたと思うので、描いた絵の背景はイメージです。

本来は客席になります。

由良之助の衣装の色が違うかもしれませんので悪しからず。

歌舞伎座で「仮名手本忠臣蔵」の通し狂言がかかっているので、

便乗して「山科閑居」を描きました。

「山科閑居」も近いうちに上演されることを願いつつ。

コメント