描かれている人物

平知盛(たいらのとももり)

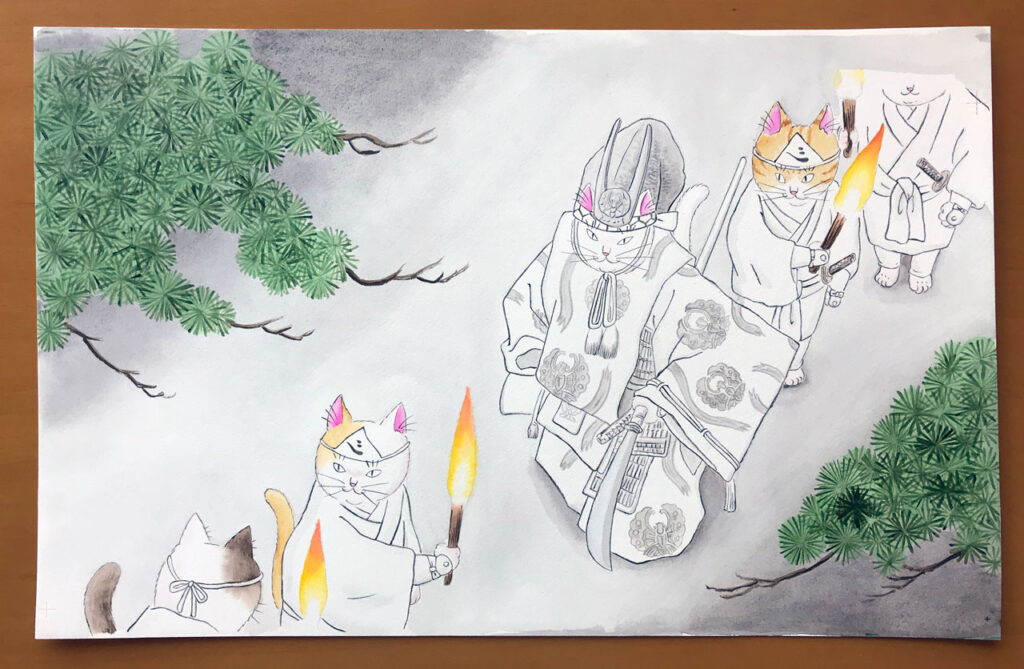

絵の解説

「船弁慶」の衣装

紫の裏地がついた袷狩衣(あわせかりぎぬ)。

裏地がついた袷は神霊など威厳のある荘重な役に使われます。

紫は位の高い色とされており、貴族としての知盛を象徴しています。

裏地がないものは単(ひとえ)と呼ばれ、優雅な公達などに使われます。

白地に銀糸で立涌(たてわく)に蝶の丸が刺繍されています。

しっかりとした生地で作られた両横に広がった袴は大口(おおぐち)と呼ばれます。

白い大口に立浪模様。

黒頭(くろがしら)の被り物に鍬形(くわがた)をつけ、鎧はつけません。

足元は足袋です。

「どこじゃ? かぶきねこさがし かぶきがわかるさがしもの絵本2(講談社刊)」より原画

銀糸の刺繍ですが、原画では黄土色で柄を描いています。

舞台の床面が銀糸に反射して黄金色に光って見えます。

模様が目立つよう、かぶきねこづくし版では金糸にしてあります。

「義経千本桜」の衣装

船幽霊を装った白い大口(おおぐち)に白糸縅(おどし)の鎧。

白い袷狩衣に銀糸で”立涌(たてわく)に蝶の丸”が刺繍されています。

頭には銀の引立烏帽子(ひきたてえぼし) 。

足元は頬貫(つらぬき)という、鎌倉時代の武将の馬上用の沓(くつ)を履いています。

頬貫は熊毛が多く、茶褐色のものが多いです。

「熊谷陣屋」の義経も濃茶色の頬貫を履いています。

白と銀の衣装は、赤い血がひときわ目立ちます。

「かぶきがわかるねこづくし絵本2 義経千本桜(講談社刊)」より原画

「渡海屋・大物浦」の知盛は能の「船弁慶」の扮装に基づいています。

ちなみに碇を掲げて入水する場面は同じく能の「碇潜(いかりかづき)」から取られています。

あらすじ

船弁慶

能『船弁慶』を題材にした舞踊。

源義経の後を追って、大物浦までやってきた静御前。

弁慶に諫められ、今様『都名所』という舞を舞った後、 名残を惜しみながら別れます。

船出した義経一行は、海上で平知盛の霊に襲われます。

弁慶が祈り伏せ、 知盛の霊は退散するのでした。

私のツボ

知盛の衣装が好きな理由

「西海にて亡びたる平家の悪霊、知盛が怨霊なり」

世間では知盛は壇ノ浦の合戦で死んだと思われており、それを利用して知盛の幽霊が義経を襲ったという物語を知盛は作ろうとします。

幽霊だから白づくめなのですが、平家の亡霊という設定自体が叙情的です。

義経討伐が成功したとしても安徳帝の安全のため、義経の次には頼朝を暗殺するため、という理由もあるとはいえ、

幽霊とて装束を整えるところに西国武士としての矜持が感じられます。

白で固めた姿は、武将というより公達という言葉がふさわしいほど美しく気品に溢れています。

夜の闇と松と白装束

「かぶきがわかるねこづくし絵本2 義経千本桜(講談社刊)」は、いわば通し狂言ですが、

背景の絵は、舞台美術を逸脱しない範囲で、なるべく現実空間に落とし込みました。

知盛一行が大物浦へと移動する場面、舞台では花道を引き上げていきます。

舞台では松は設置されていませんが、海だから松は生えているだろうと描き加えました。

ぶあつい雲に覆われた漆黒の闇。

松明に照らされて浮かび上がる白装束の男たち。

黒と白の空間で、色があるのは松の濃い緑と松明のみ。

男たちのひそやかな足音と、刀が揺れてたてる微かな金属音が波間をぬって聞こえます。

この絵の構図はかなり早い段階で決まりました。

コメント