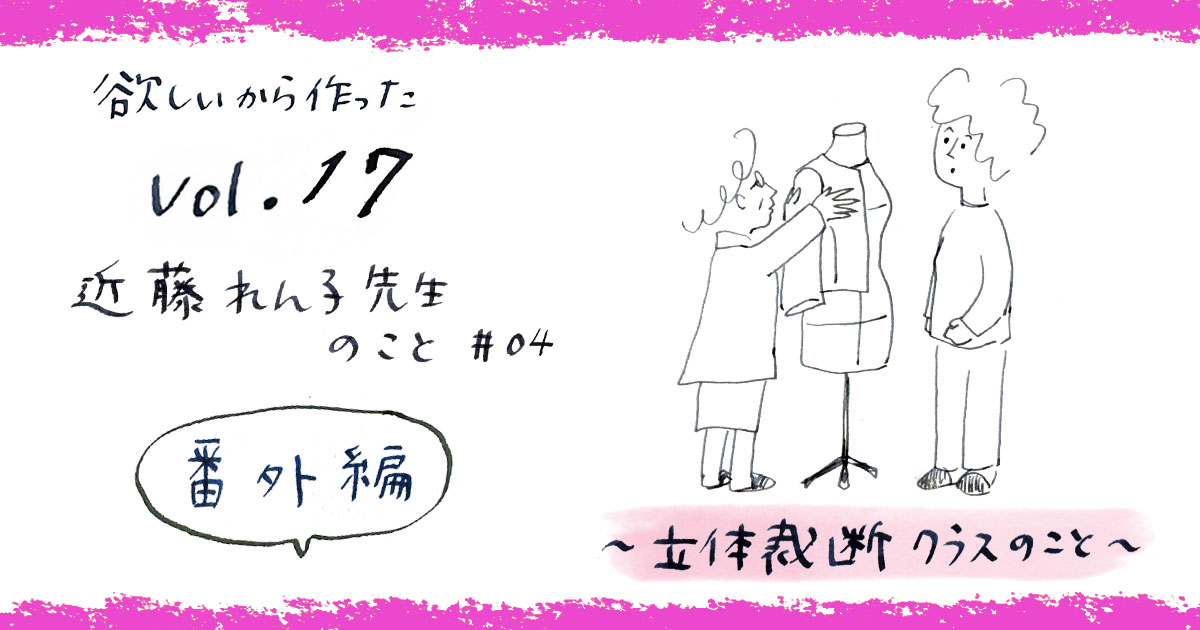

立体裁断と数字

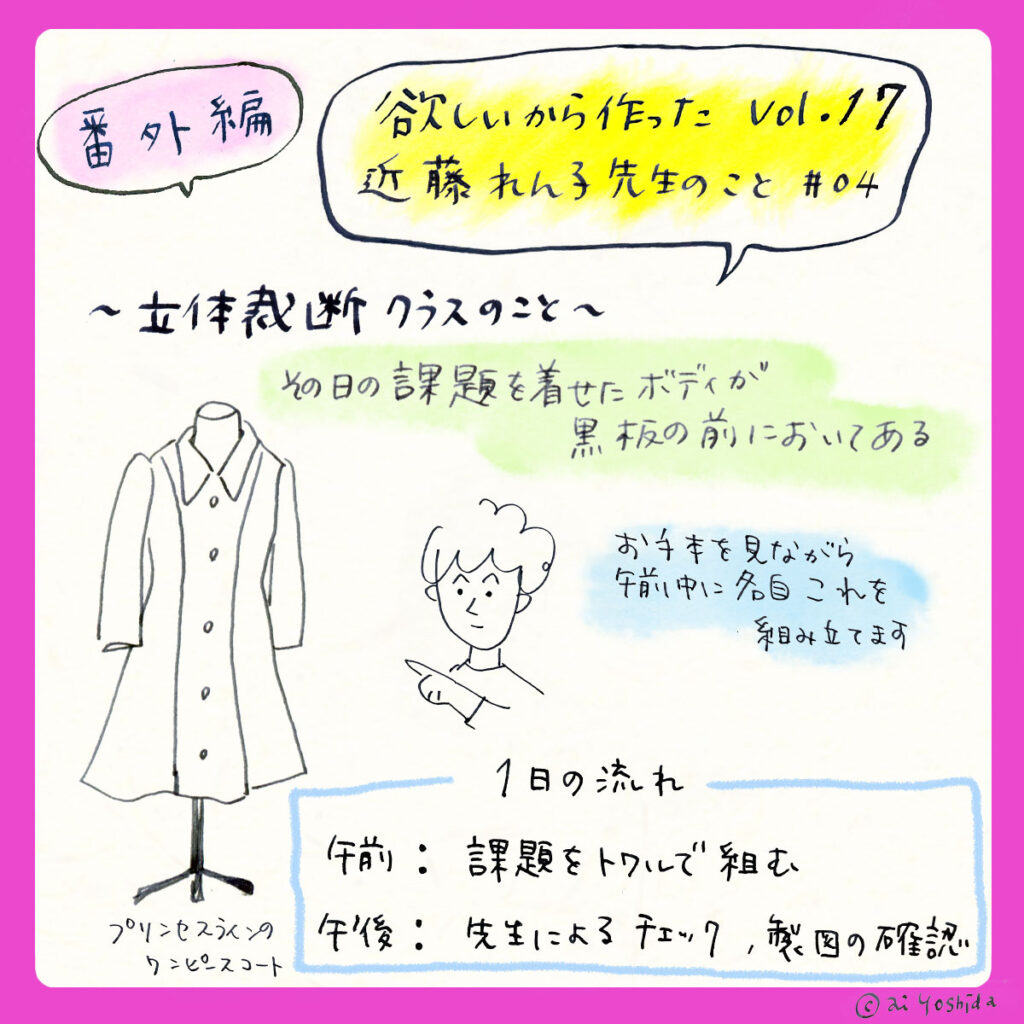

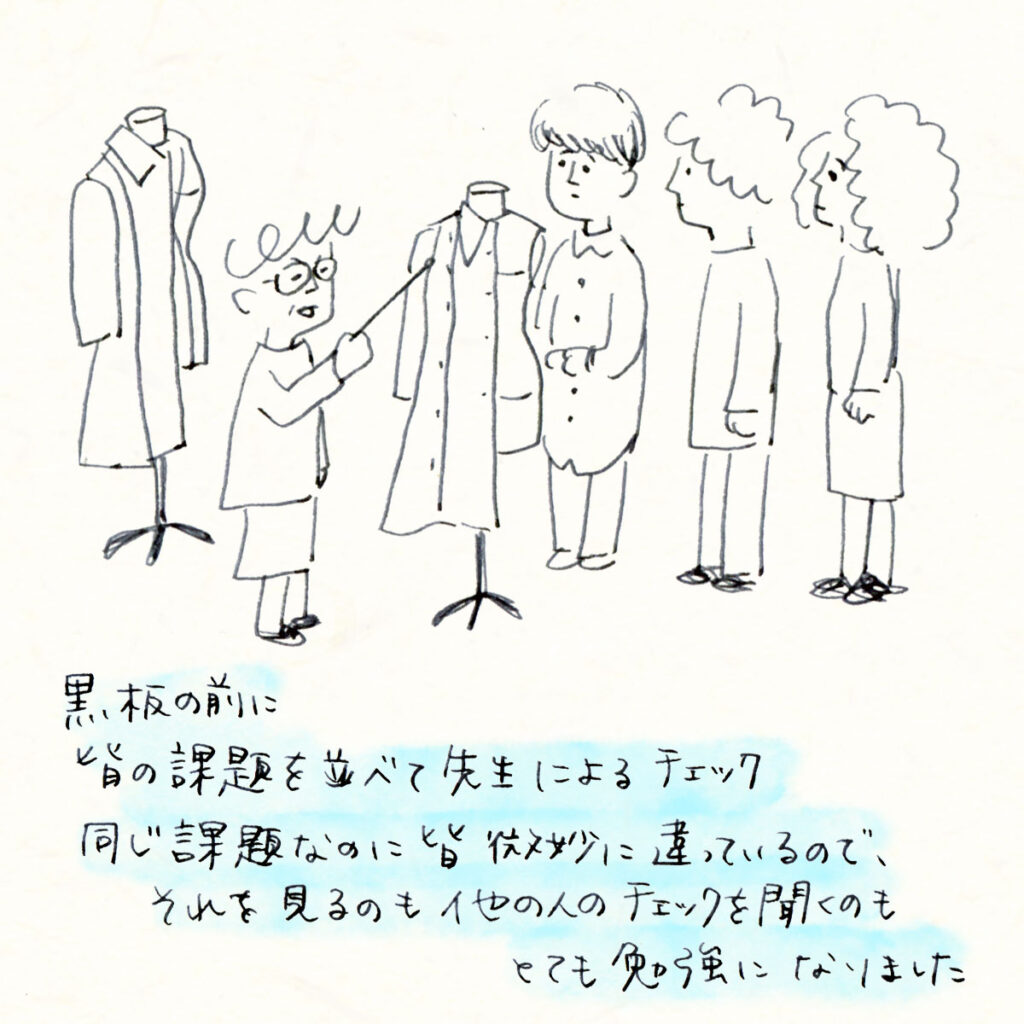

授業当日、教室に行くと課題がセットされたボディが一体置いてありました。

その課題を目検討で組みます。

授業では組むのは半身だけですが、課題はフルボディです。

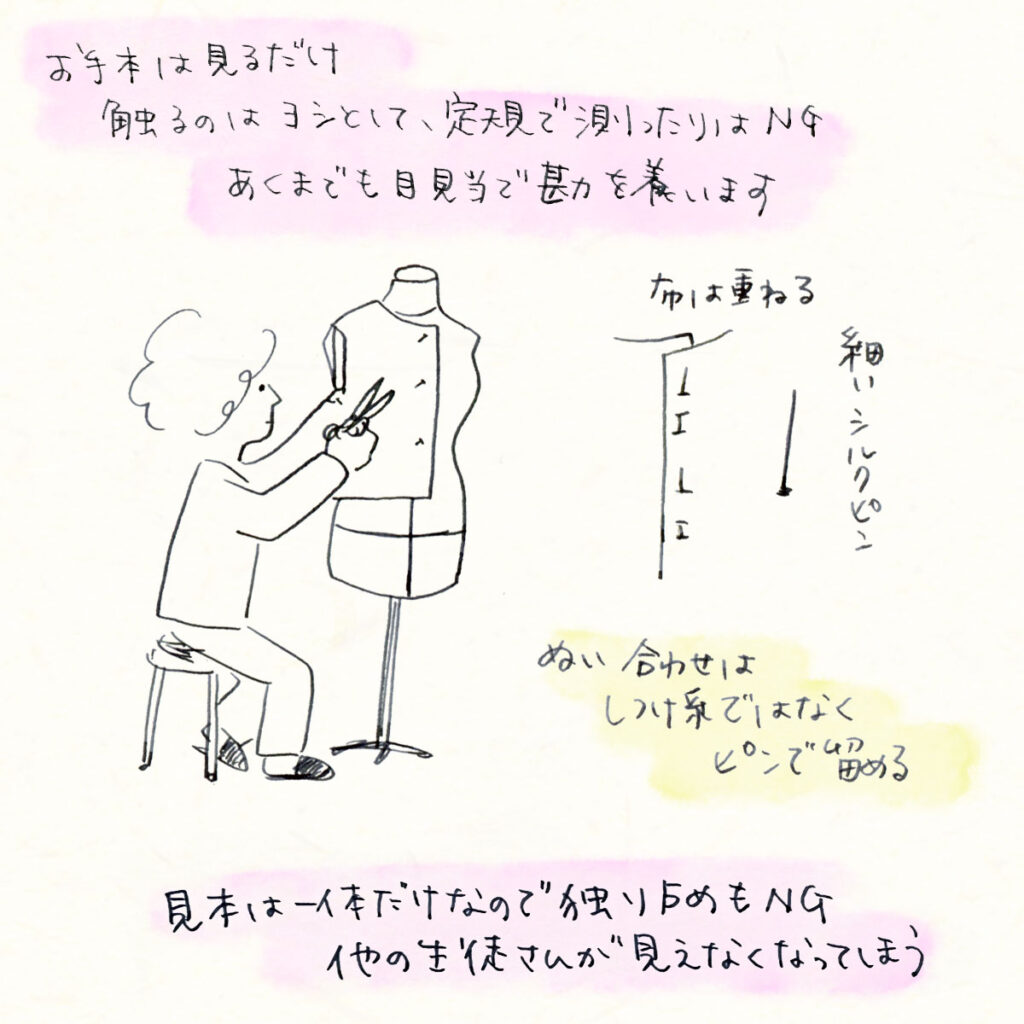

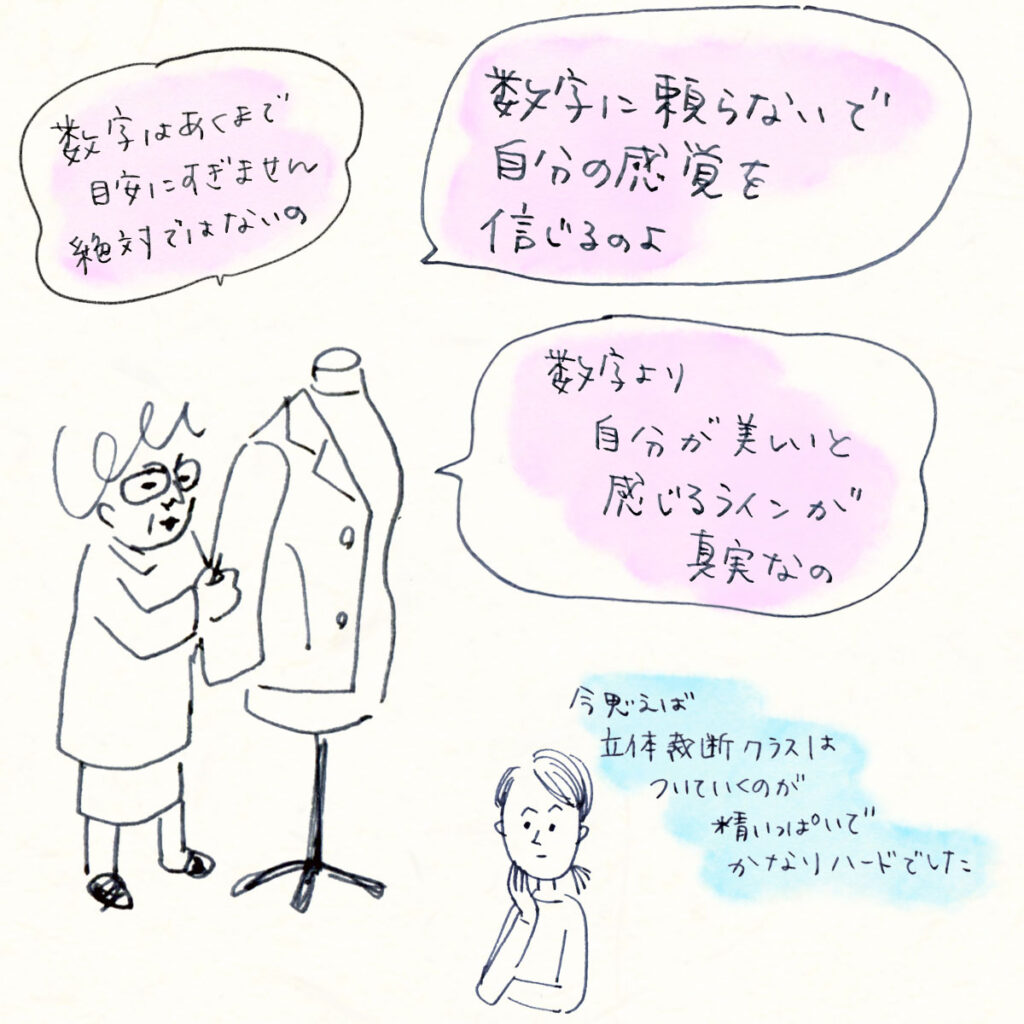

近くで見たり、触るのは自由なのですが、寸法を測るのは厳禁。

あくまで目視のみ。

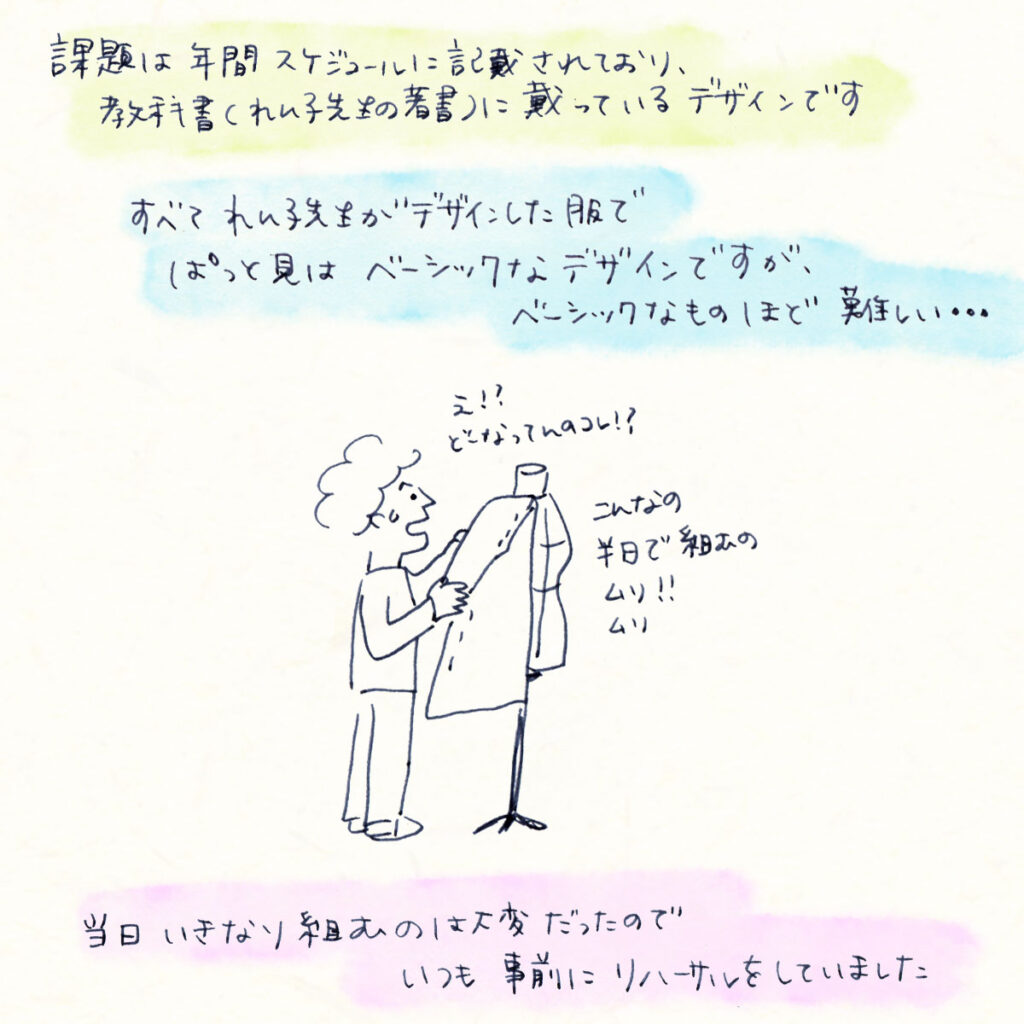

数字を知ると、数字に頼ってしまうから、というのが先生の持論。

デザインは全体のバランスが重要なので、

数字にこだわってしまうと全体がバラバラになってしまう、と。

服を立体でデザインするに際して、数字から入るのではなく

感覚的に作り上げていくことの大切さを常に説いておられました。

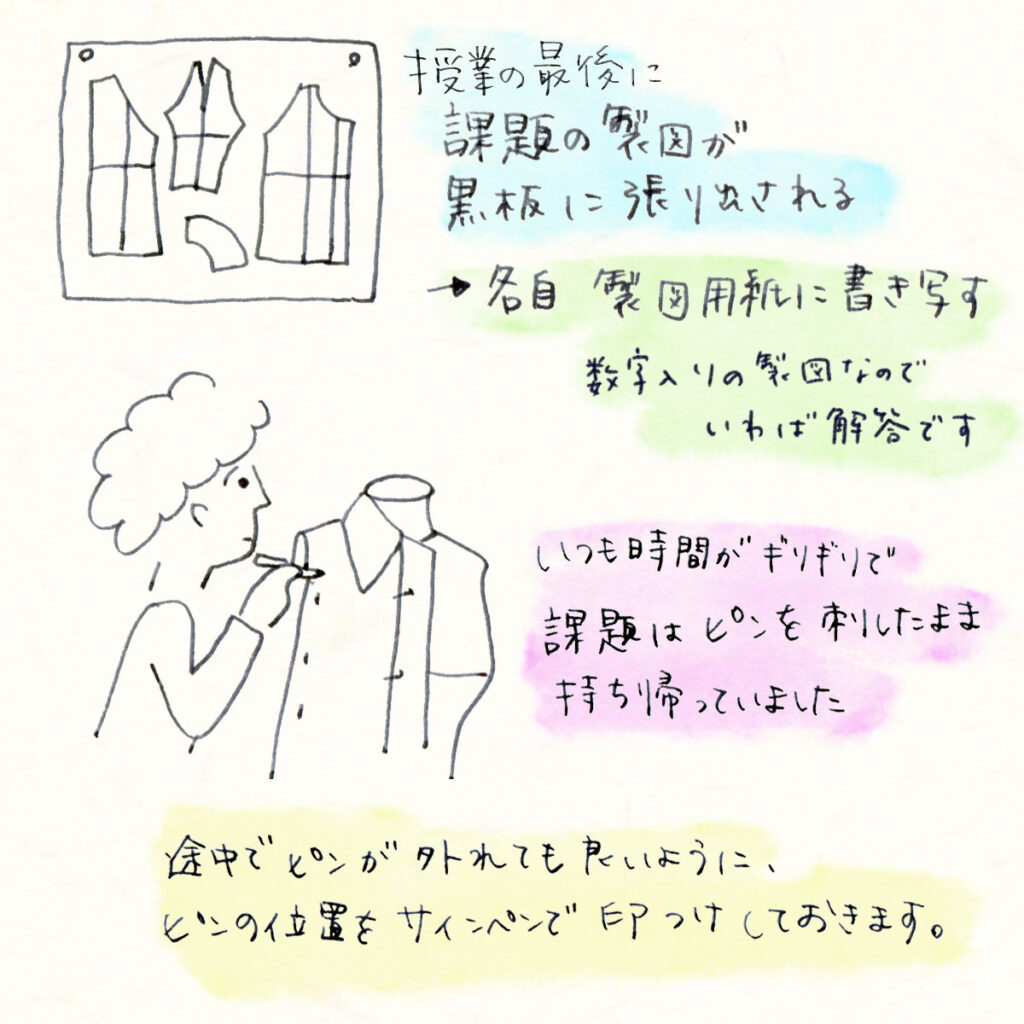

教科書に載っている先生の服は、

全て先生が立体裁断でデザインされたものですが、

その製図も教科書に掲載されています。

すなわち、製図に難なく落とし込むことができるのです。

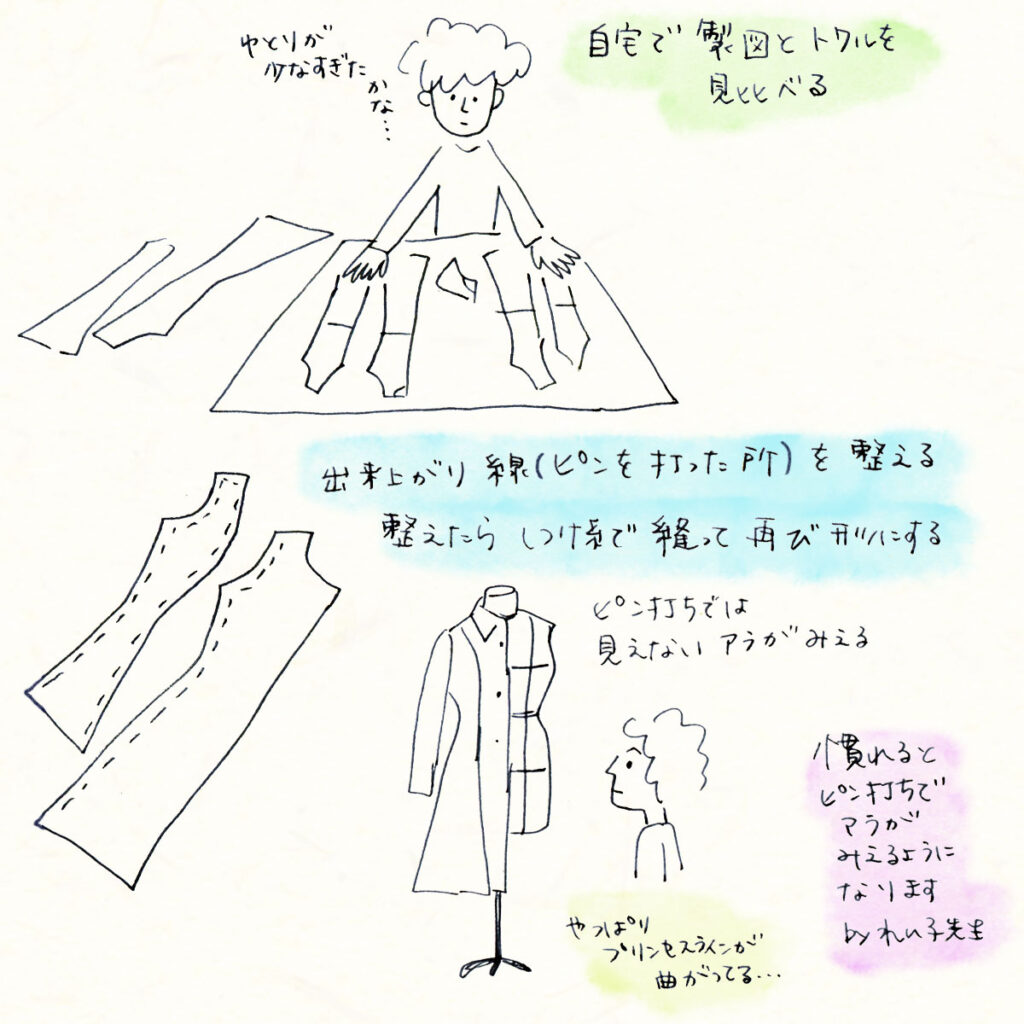

立体で組んだ服をいざ平面の製図に落とし込むと、

辻褄が合わないヘンテコな製図になることがよくありました。

これは立体の段階で必ずどこか無理が生じています。

美しいシルエットは製図も破綻しません。

自分の目を、感覚を信じること。

そうすれば、もっと自由に、楽しく服を作ることができる。

これも先生がよくおっしゃていたこと。

先生は立体裁断原理主義ではもちろんなくて、

製図を軽んじているということもありません。

立体裁断も製図は、いわば車の両輪で、

感覚と理論と、どちらも服作りには必要なものです。

スラックスなどは製図の方が正確で簡単なので、

デザインに応じて適宜手段を選ぶことも教わりました。

ただ、日本では製図が重視されがちで、

◯◯式といった方法ばかりが先んじてしまうことを残念がっておられました。

もっと楽しく自由に服を作ること、

これこそ先生が日本で広めたかったことなのかなと思っています。

コメント