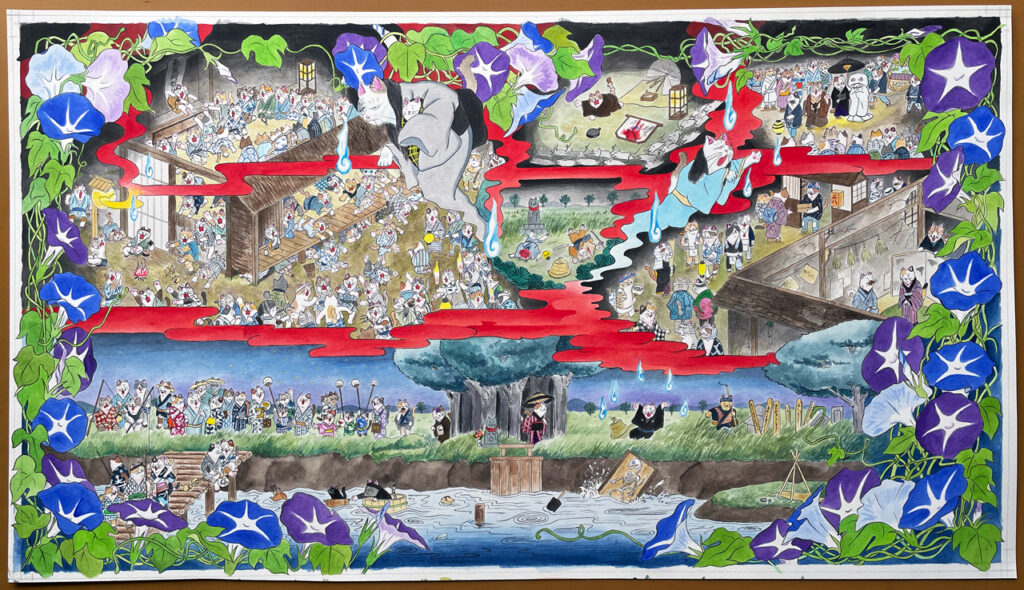

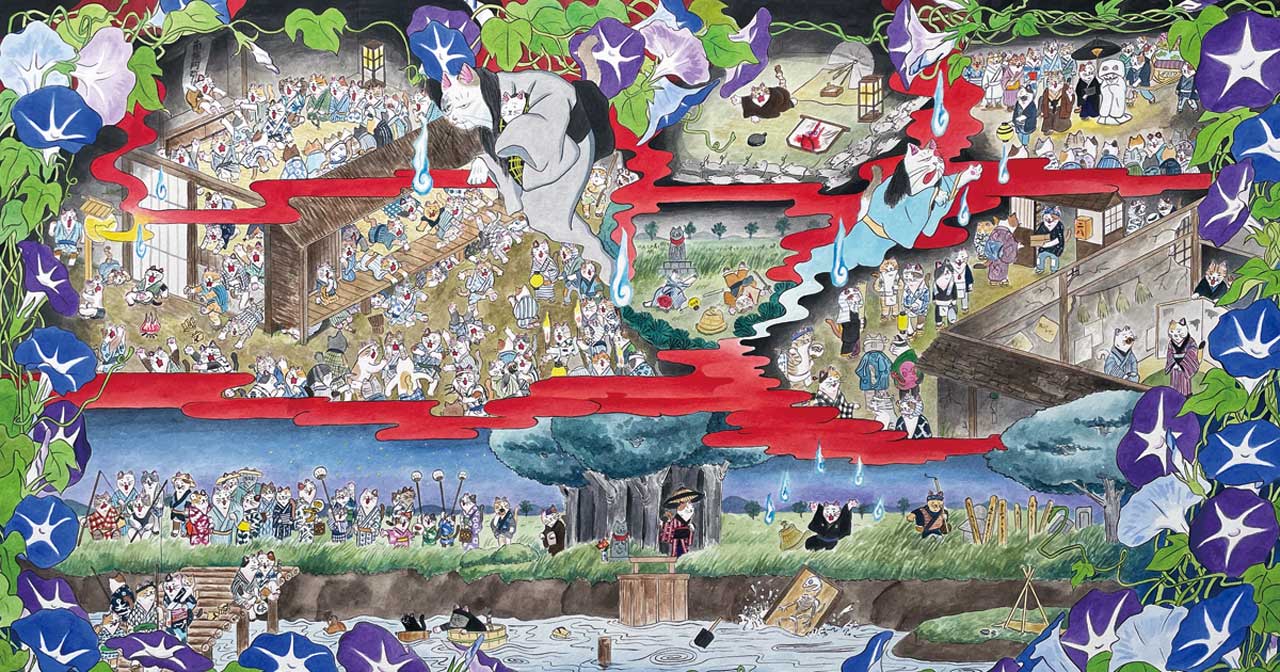

絵の解説

見開きページ(原画)

725mm x 410mm 紙

原画

絵本では、なるべく全段盛り込む構図にしましたが、

「浅草観音額堂」「三角屋敷」は描いていません。

「観音額堂」は絵のトーンが合わないので割愛。

全体的に暗い夜の情景で描きたかったので、昼間の明るい様子は浮いてしまうため。

「三角屋敷」は最近ほぼ上演されないことと、

お岩さんが中心の物語からやや逸れてしまう内容の場なので

この絵本では扱わない方針にしました。

朝顔の花は劇中には出てきませんが、夏らしさを醸し出すために描きました。

絵面が暗いのでせめて明るさをと思って描いた朝顔ですが、

朝顔のツルが絡みつくお岩さんの執念のようでかえって妖しくなりました。

あらすじ

あらすじ

こちらをご参照ください

KNPC21、22 「東海道四谷怪談(とうかいどうよつやかいだん)」

AKPC10 東海道四谷怪談(とうかいどうよつやかいだん)伊藤家の人々

AKPC11 東海道四谷怪談(とうかいどうよつやかいだん)夢の場(蛍狩の場)

「怪談 かぶきがわかるさがしもの絵本2 」講談社刊

私のツボ

脇だけど重要な役どころの面々

絵本では探し物の対象にはなっていませんが、

欠かせない役どころの面々。

おいろ

宅悦の女房で地獄宿(売春宿)を切り盛りしている。

宅悦は、何くれとなくお岩さんの世話を焼く好々爺のような印象がありますが、

自宅で売春宿を営むという、なかなか食えない爺さんです。

そんな宅悦の裏の側面を垣間見られるのが、女房お色。

この夫にしてこの妻あり。

登場時間は短いですが、食えない婆さんで、

暗い舞台にちょっとした笑いを与えてくれます。

おいろといえば、二代目小山三さん。

おいろ

お花

”隠亡堀だんまり”の時に登場する小仏小平の妻。

唐突感が否めませんが、大詰で伊右衛門を討つ演出もある。

お岩さんをつとめる女形が兼ねることが多い。

お岩さんは最後まで相貌が崩れたメイクなので、

お岩さん役の女形を立てるために設けた役どころ、

と何かで読んだことがあります。

お花

お熊

伊右衛門の母。

伊右衛門の卒塔婆を建てに隠亡堀にやってきたところ。

死んだことにすれば悪評判も消えるだろうとの算段。

この母にして、この子あり。

何かの時に役に立つだろうと、高師直直筆の書状を伊右衛門に渡す。

これまた悪知恵が働く母なのであった。

お熊はかつて高家に奉公していたのですが、

高師直の家臣は鷺坂伴内を筆頭になかなか曲者が多いです。

類は友を呼ぶのか、どうか。

お熊

秋山長兵衛

伊右衛門の遊び仲間。

伊右衛門に文句を言いに来たところ

お岩の亡霊によって仏壇の中に引き摺り込まれる。

伊右衛門が置かれた情況が理解できていないのは

鈍感なのか肝が据わっているのか分かりません。

秋山長兵衛

お岩さんの死因

「東海道四谷怪談」は何度も観ていますが、

絵本を描くにあたって原作を読み直し、

古い映像を見たりしてじっくり読みこみました。

そこで今更ながら知ったのが、お岩さんは事故死であること。

宅悦を小刀で刺そうとして揉み合いになり、その小刀が柱に刺さり、

再び揉み合ってよろけたところ運悪く小刀が喉に刺さってしまいます。

舞台だと、怯える宅悦に同調してしまうのか、

とにかく怖いという記憶しか残っていませんでした。

不慮の死となると、化けて出るのも仕方あるまいと妙に納得してしまいました。

この後、ネズミがたくさん出てきて赤子をさらって行ってしまうのですが、

それも原作や筋書きを読んで改めて「そうだっけ」と知ったほどで、

なんというか、意外と細部を覚えていないものです。

ただ、あの場面の薄暗く、ぬるっとした不気味な感触の空気だけはよく覚えていて、

この感触は文章を読んだだけでは体感できないのも確かです。

だからこそ観劇はやめられない。

コメント