絵の解説

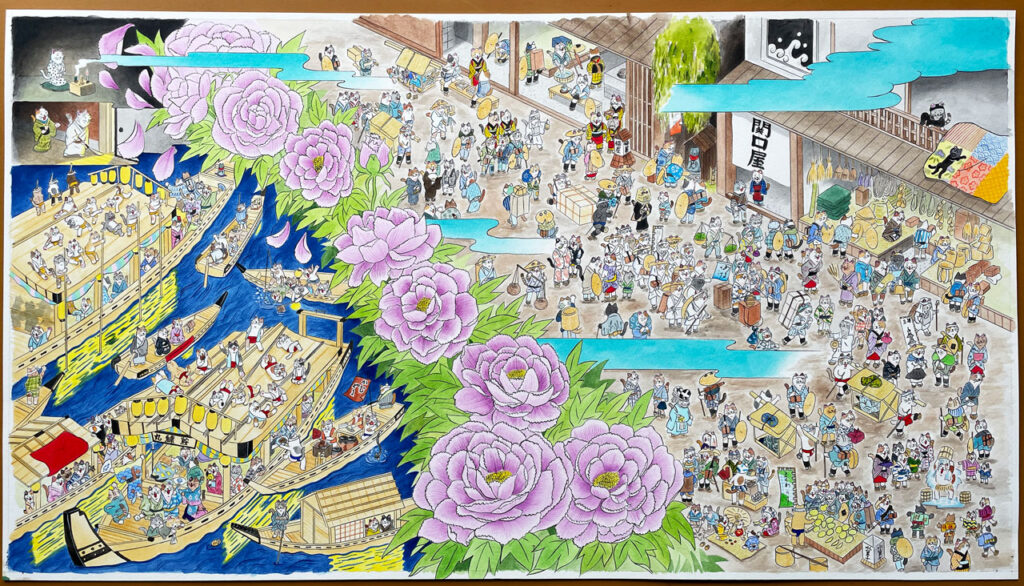

見開きページ(原画)

710mm x 410mm 紙

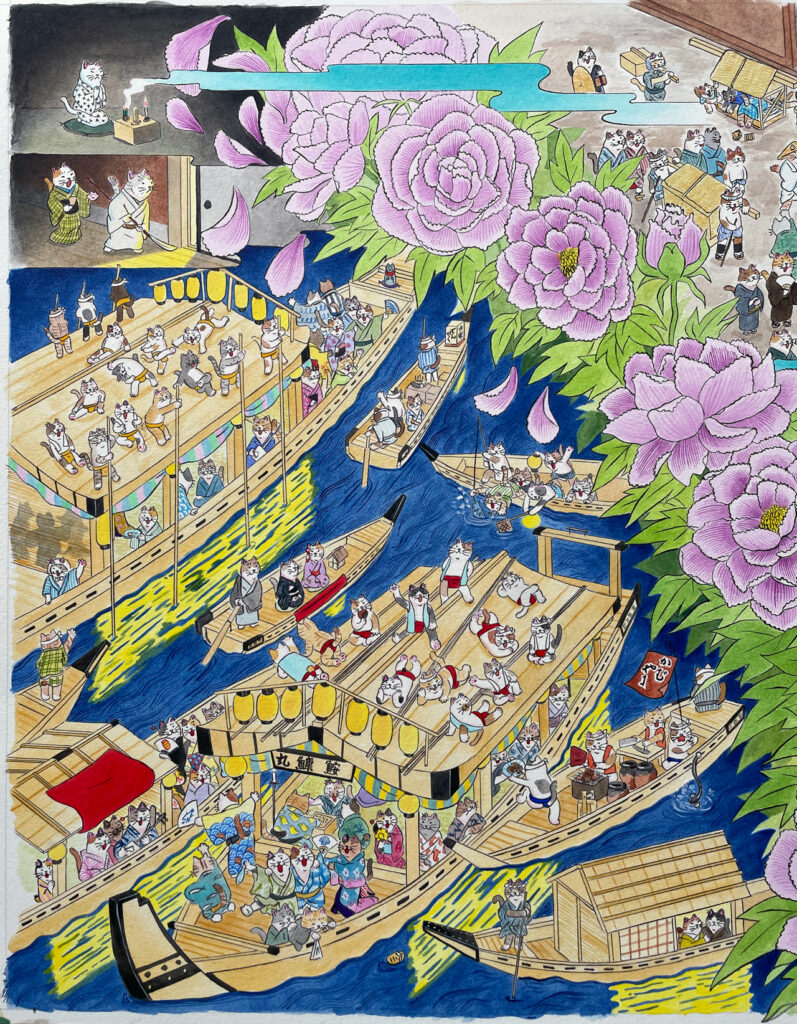

原画

左:事件前(第一幕)

船遊びをするお露と乳母のお米、医師の志丈を中心とした構図。

船遊びの季節で、大川は大小様々な船で賑わっています。

原画(部分)

右:事件後(第二幕)

伴蔵の故郷、栗橋宿(現在の埼玉県久喜市)の様子。

幽霊からもらった百両を元手に開いた荒物屋が大繁盛。

屋号は関口屋。

原画(部分)

あらすじ

あらすじ

下記ご参照ください

KNPC93 「怪談牡丹燈籠(かいだんぼたんどうろう)」

私のツボ

お六、お梅、お絹

どこじゃシリーズは1と2があり、

見開きページには可能な限りほぼ全ての登場人物を描いています。

端役でも名前がある役は必ずどこかに差し込んでいます。

絵本では探し物の対象にはなっていませんが、

物語の後半の鍵を握る重要な人物が3名います。

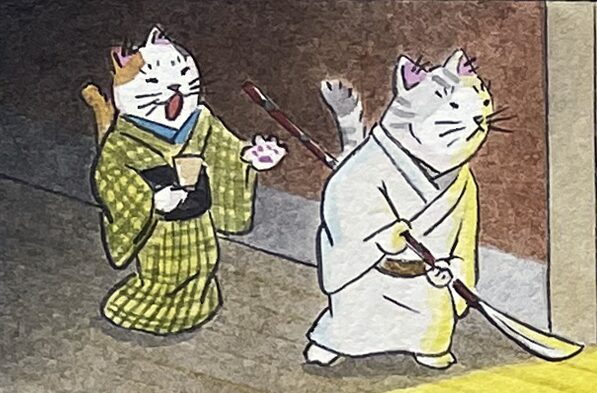

お六

往来で関口屋の場所を尋ねているところ。

地味な老け役ですが、

新天地で生活する夫婦を破滅へと導く重要な存在です。

幽霊がお六に取り憑いたのか、

お峰の幻覚だったのか、

ともあれ

お六の登場によって二人の人生は一変するのでした。

お六

お梅、お絹

お国と同僚のお梅とお絹。

仕事前のお使いで目抜通りを歩いているところ。

水垢離を見物中。

お梅はお竹の妹です。

お梅の存在によって源次郎は罪の意識に苛まれ、

お国ともども破滅するのでした。

お梅(後方右端)、お絹(お梅の隣)

お竹(左)

周縁の様子

どこじゃシリーズは探しもの絵本なので、

探しものの見開きページでは対象を群衆の中に紛れ込ませる必要があります。

「牡丹燈籠」は事件が起きるのも基本的には屋内ないし敷地内、

屋外であっても夜の川べりだったりと

ひと気のないシチュエーションが多い。

原作の世界を逸脱しないよう、

第一幕の船遊びの場面と第二幕の栗橋宿の二場面に絞って構成しました。

奇しくも、事件前・事件後という構図になりました。

大川の船遊びの様子は浮世絵で多く描かれていますので、それらを参考にしています。

栗橋宿の様子は宿場町の様子を描いた浮世絵などを参考に描きました。

栗橋宿は日光街道の宿場町ですが、

唯一関所があった宿なのでそれなりに賑わっていたことと推測されます。

人の往来が多いからこそ酌婦を抱える料理屋もあり、

江戸から流れてきたお国も仕事にありつけたのでしょう。

行商がいたり、大道芸人がいたり、日光や富士山に詣でる講中がいたり、

彼らは「牡丹燈籠」の舞台には登場しませんが、

伴蔵やお峰たちの日常にいたであろうと想像しながら描くのは楽しいものです。

そして、そのような周縁の様子を想像させるだけの厚みや余地がある作品が「怪談牡丹燈籠」なのだと、思います。

コメント