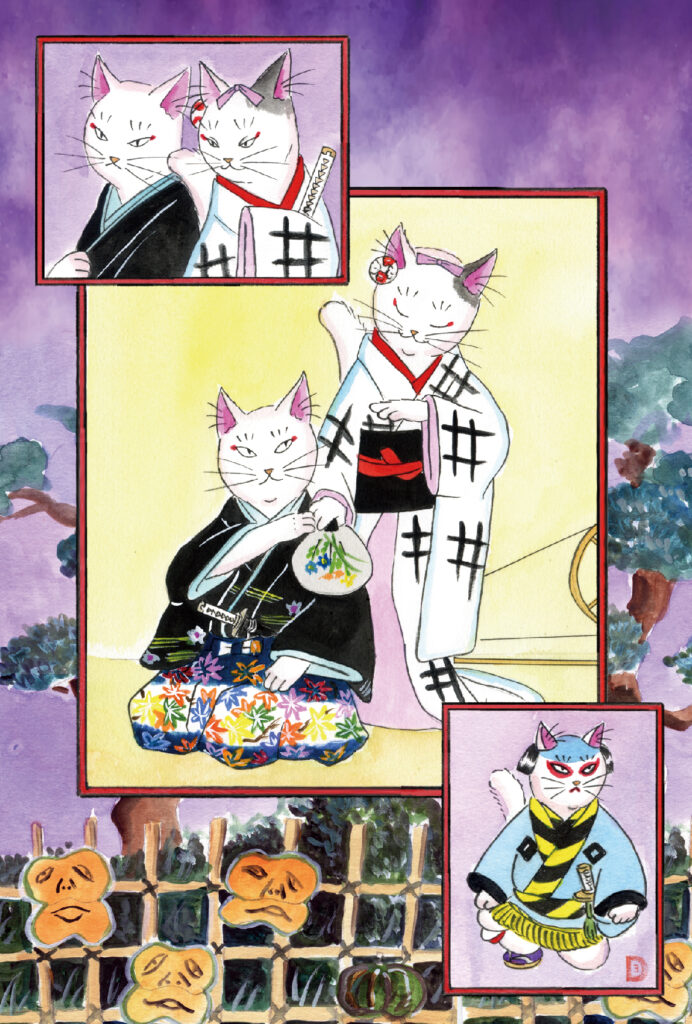

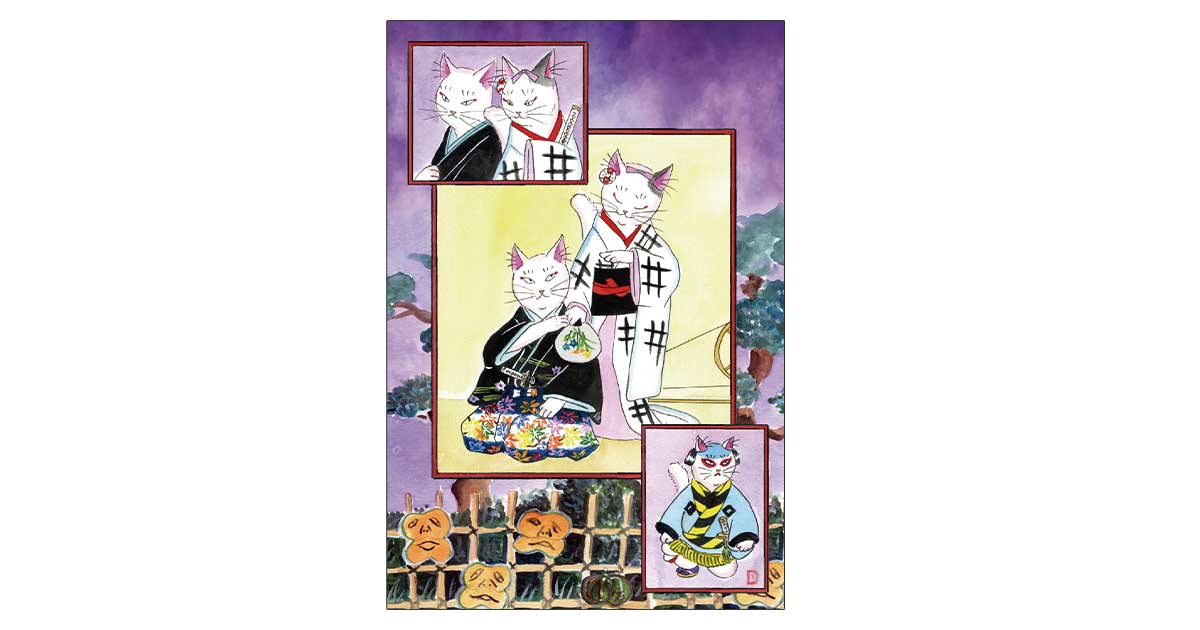

AKPC10

描かれている人物

枠上、中:(左から)伊右衛門、お岩

枠下:奴

絵の解説

蛇山庵室にこもる伊右衛門が見た夢の情景。

若い頃の二人。

くどきの場面。

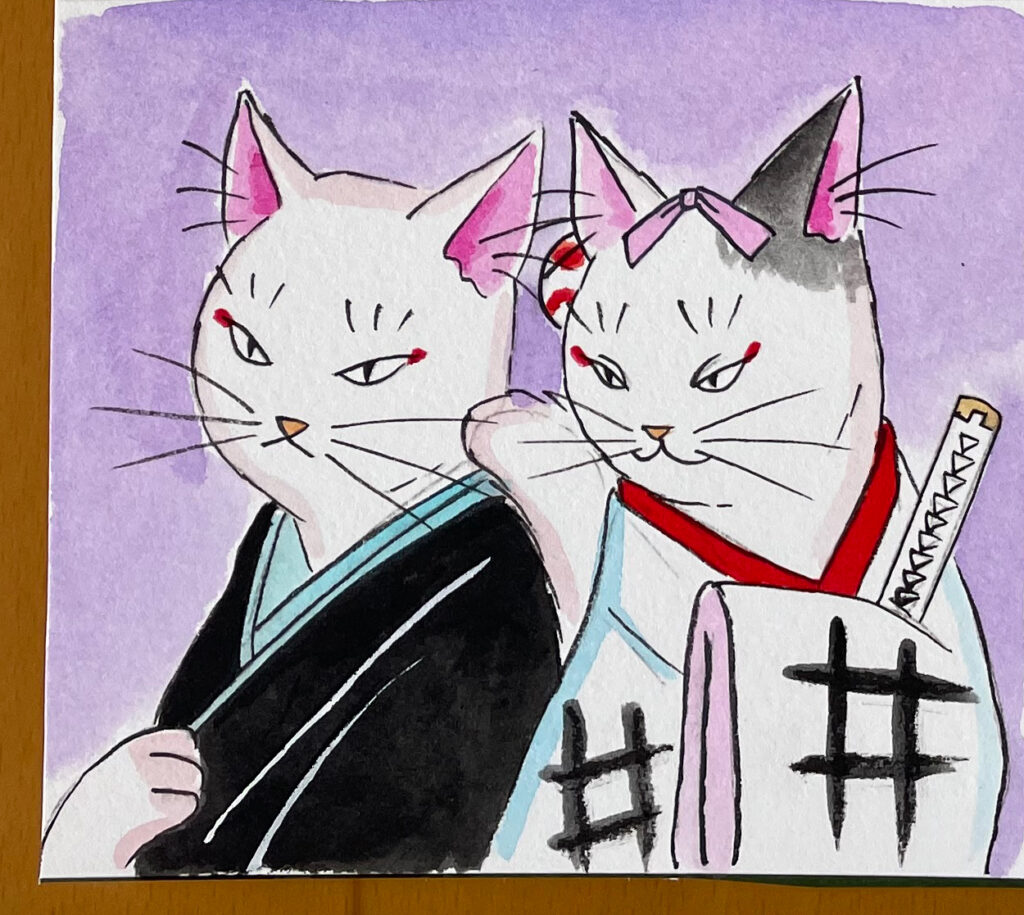

原画

原画

奴は登場しない演出もあり、奴の名前もさまざまです。

立場としては伊右衛門のお供。

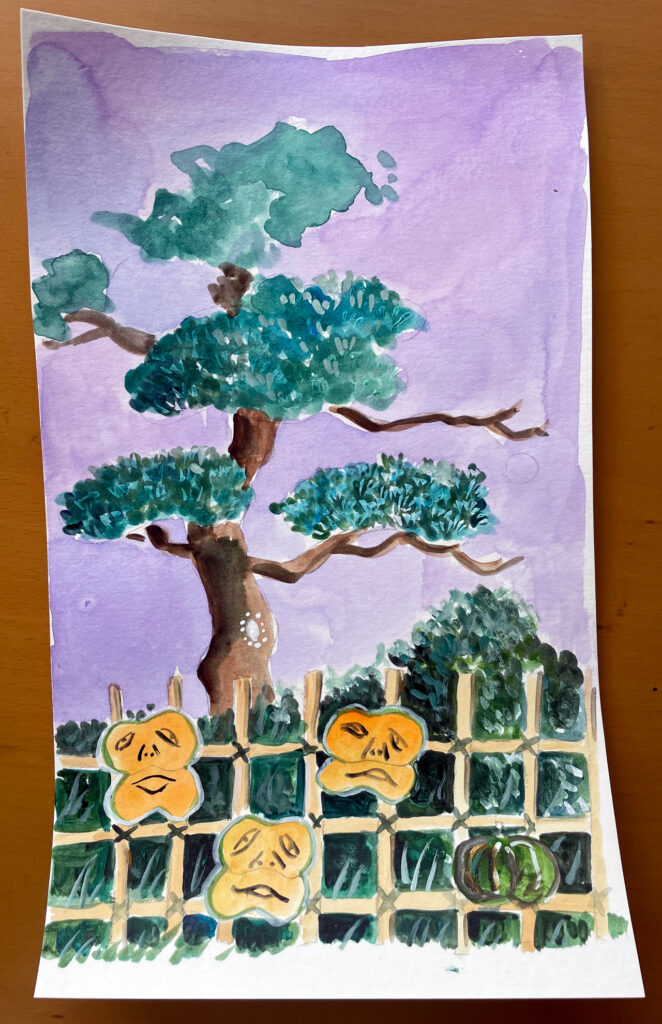

原画

お化けカボチャ

お岩と伊右衛門が逢引をしている小屋の庭先。

お岩が正体を表すと、カボチャがぱかっと割れて人面カボチャになる演出。

上方の演出。

原画

あまり上演されない場面なので、楽曲や踊りや演出、衣装などはその都度異なります。

あらすじ

主な登場人物と簡単な説明

・お岩(おいわ)

夫・伊右衛門に裏切られて非業の死を遂げたお岩。

伊右衛門を祟っている。

・民谷伊右衛門(たみやいえもん)

元・塩谷家の武士。お岩の夫。

貧乏生活と病気がちの古女房に嫌気がさして離縁を画策、お岩を死に追いやる。

お岩の亡霊に祟られ、夜な夜な苦しめられる。

母と本所の蛇山庵室にこもり、加持祈祷する。

あらすじ

これまでの経緯

貧乏生活と病気がちな妻にうんざりしていた伊右衛門は、

隣家の伊藤家にそそのかされて孫娘との縁談を受け入れる。

伊藤家から送られた毒薬によって顔が崩れてしまったお岩は、

伊右衛門の裏切りを知り、怒りと恨みで正気を失って憤死。

その後、お岩の亡霊は伊右衛門に取り憑き、周囲の人間が次々死んでいく。

大詰 夢の場(蛍狩の場)

夜な夜なお岩の亡霊にさいなまれる伊右衛門は、

母の手引きで本所の蛇山庵室に隠れ住む。

ある夜、夢の中で美しいお岩と出会う。

蛍が舞う夏の夜。

やがて女の面体は崩れ、正体を表す。

そして伊右衛門は夢から目が醒め、いつもの薄暗い蛇山庵室で脂汗をかいているのだった。

こちらもどうぞ

「東海道四谷怪談」〜「怪談 かぶきがわかるさがしもの絵本2 」より

AKPC10 東海道四谷怪談(とうかいどうよつやかいだん)伊藤家の人々

KNPC21、22 「東海道四谷怪談(とうかいどうよつやかいだん)」

私のツボ

幻の夢の場

通し狂言でも滅多に上演されない「夢の場」。

直近では2013年7月の歌舞伎座で、その前は1983年6月の歌舞伎座になります。

時間の都合もあるので上演頻度が少ないのは仕方ありません。

上演頻度が少ないせいかどうか、自由度の高い場面だったようで、

楽曲も清元、常磐津、富本節と都度異なるようです。

もともとは「夢の場」で、後世、蛍狩の演出が盛り込まれて「蛍狩の場」とも呼ばれるようになりました。

陰惨な物語の中の、ほんの一瞬の美しい場面。

『どこじゃ?かぶきねこさがし2・怪談』で「東海道四谷怪談」を扱ったとき、

この「夢の場」にも触れておきたくて、色々資料を当たりました。

古い筋書に、「夢の場」上演に際して監修をした郡司正勝氏が

「(夢の場では)縫いぐるみの犬が出るのが古風だが、こんにちでは、客が笑うということでこれを除いた。」

と書いていて、

どんな状況なのか不思議に思っていたのですが、「歌舞伎名作撰」を読んで謎が解けました。

もともとは侍仲間の関口官蔵と伊右衛門が鷹狩りに出かけ、

美しい一羽の鷹を追ってたどり着いた詫び住まいでお岩と出会うという設定です。

鷹狩りということで官蔵が犬を連れてきており、これが”縫いぐるみの犬”なのだろうと推察されます。

「名作撰」では、伊右衛門が官蔵のことを家来扱いし、二人は口論になります。

夢の中でも性格の悪い伊右衛門。

官蔵といえば、秋山長兵衛とともに伊右衛門の侍仲間で、小仏小平殺害に手を貸す悪友です。

個々の人間性は省略し、官蔵も一人の色奴に抽象化、七夕という設定だけ残してこんにちの「夢の場」ができたのでした。

色奴とお化けカボチャは出たり出なかったりですが、

夢をいっそう夢たらしめる非現実感とユーモアがあるので個人的には欠かせない存在です。

絵本ではページ数の都合で「夢の場」を扱うことはできませんでしたが、

見開きの探し物のページで、川べりで蛍狩をする猫たちを描いて暗喩としました。

「歌舞伎名作撰」第六巻 創元社 1956年

絵本の見開きページの原画と解説は下記からどうぞ

「東海道四谷怪談」〜「怪談 かぶきがわかるさがしもの絵本2 」より

こちらもどうぞ

AKPC10 東海道四谷怪談(とうかいどうよつやかいだん)伊藤家の人々

KNPC21、22 「東海道四谷怪談(とうかいどうよつやかいだん)」

コメント