AKPC11

描かれている人物

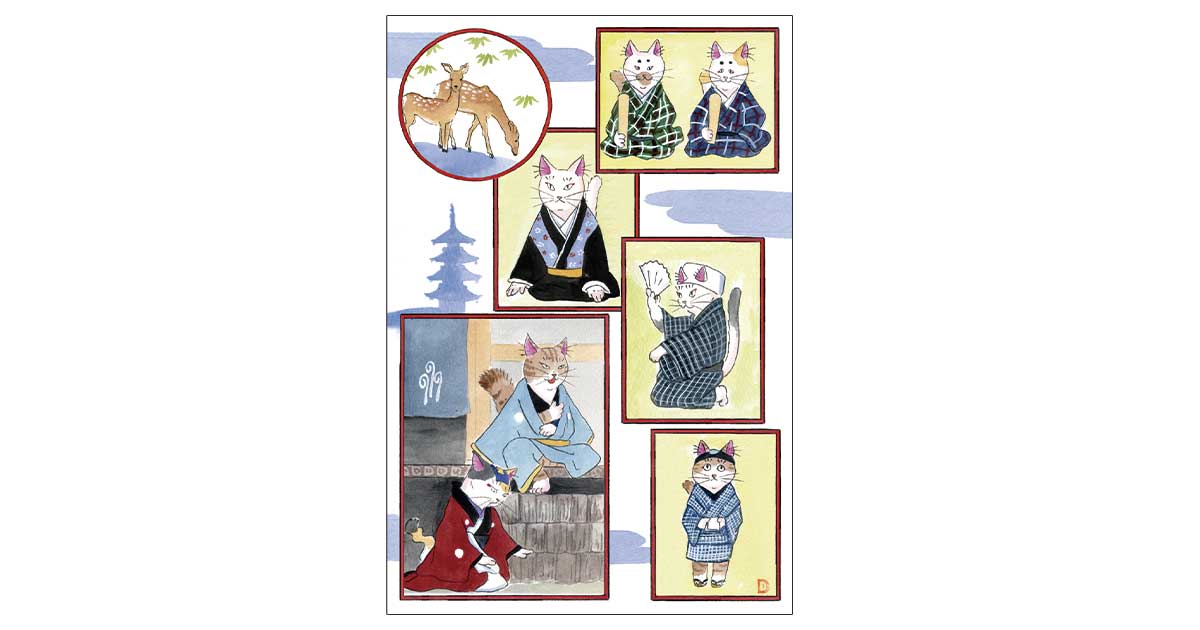

赤丸枠:興福寺の鹿

赤枠一段目:(左から)大納言兼秋、右大弁政常

赤枠二段目:藤原淡海

赤枠三段目:三作

赤枠四段目左:(左から)お雉、芝六

同 右:杉作

絵の解説

興福寺の五重塔、帝に万歳を披露する三作

原画

奈良興福寺の使わしめである鹿と、芝六のあばら屋で帝を護衛する淡海

原画

芝六の家に居候する帝の側近の二人。

兄・三作に興福寺に訴状を持っていくよう頼まれた杉松

原画

明け六つの鐘が鳴るのを待ち侘びる芝六。

三作に猟はさせない武士にすると将来の期待を語る芝六。

義理の父・芝六のために鹿殺しの犯人として自首した三作を案じるお雉。

芝六はその事実を知らない。

原画

あらすじ

主な登場人物と簡単な説明

・芝六(しばろく)

三笠山に住む腕の良い猟師。

藤原鎌足の旧臣で玄上太郎と名乗っていたが、勘当されて浪人中。

鎌足への忠誠心から帝をかくまい、入鹿征伐に必要な爪黒の鹿を殺した。

狩には義理の息子・三作も同行した。

・お雉(おきじ)

芝六の妻。入鹿に滅ぼされた秦家の出。

三作は前夫との子、杉松は芝六との子。

・藤原淡海(ふじわらのたんかい)

天智帝御一行を猿澤の池から芝六の家に案内し、護衛中。

・大納言兼秋(だいなごんかねあき)

帝の側近の公家。居候中の名前は大納言兵衛。

・右大弁政常(うだいべんまさつね)

帝の側近の公家。居候中の名前は右大弁助(うだいべんすけ)。

他、天智帝、米屋新右衛門、官女、捕手がいます。

ラストに藤原鎌足と采女局が登場。

あらすじ

二段目 芝六住家

藤原淡海は盲目の帝らを供奉して三笠山に住む芝六の家に難を逃れた。

前半

芝六の女房・お雉が食事の支度をしていると、

米屋の新右衛門が未払いの米代を回収にやってくる。

借用書を見た大納言兼秋は和歌と勘違いする。

お雉に横恋慕する新右衛門は、お雉に抱きついて押し問答。

そこへ芝六がやってきて新右衛門を追い払う。

芝六の家を内裏だと思い込んでいる帝は、楽人を呼んで病気が治るよう管弦を奏せよと命じる。

芝六は鼓を打ち、息子の三作が万歳を演じてその場をとりつくろう。

満足した帝が夜の御殿(別室の座敷)へ下がると、

芝六は淡海に爪黒の鹿を殺して血を採ってあることを報告する。

淡海はそれを褒め、

父・鎌足は興福寺の後ろの山に籠って帝の病気平癒のための百日行に勤しんでいること、

今日がその満願であり、明け六つの鐘が鳴った時には鎌足もこの家を訪れること、

そして芝六は勘当が許され、玄上太郎に戻ることができるであろうと語る。

後半

淡海が下がったあと、お雉が鹿殺しの噂とその詮議があると芝六に言う。

鹿殺しの禁を破った者は石子詰の極刑に処せられるのであった。

三作は、自分が犯人であると書いた紙を弟の杉松に渡して興福寺へ持って行かせる。

杉松と入れ替わりに捕手たちがやってきて帝を匿っているだろうと三作を人質にして芝六を詰問する。

庄屋に話をしてくると芝六は出て行く。

淡海は芝六の裏切りを疑うが、お雉がとりなす。

そこへ興福寺の衆徒がやってきて三作を鹿殺しの犯人として連行する。

動揺するお雉に、三作は確かに自分が鹿を殺したので、

義父・芝六に迷惑をかけたくないから自首すると言う。

芝六には真相を明かさず、弟の杉松を二人分可愛がって欲しいと頼む。

衆徒は明け六つの鐘を合図に石子詰の刑に処すると言って三作を連れて行くのだった。

お雉が泣きじゃくっていると芝六が酒に酔って帰宅する。

庄屋の詮議は晴れたと言い、明け六つの鐘が鳴れば鎌足の家臣に戻れると上機嫌の芝六。

三作と約束したので真相を語れず、心が乱れるお雉。

芝六は杉松の布団に入って眠ってしまう。

やがて明け六つの鐘が鳴り始め、六つ目の鐘がなった時、叫び声が聞こえる。

芝六が杉松の喉を突き刺していた。

動転するお雉。

芝六は、先ほどの捕手は鎌足の使者であり、自分の忠誠心を試すためだったこと。

それを分かっていながら、人質に取られた三作可愛さに心が迷ってしまったこと。

勘当は許されなくとも、忠誠心を示すためもう一人の息子を斬ったと語る。

武士の義理だと思って杉松を諦め、その分三作を可愛がって欲しいと泣き伏す芝六。

お雉は三作が鹿殺しの犯人と名乗り出て、すでに連行されたことを話すと、

芝六は驚いて家を飛び出す。

「待て太郎」と鎌足の声。

芝六の本心を確かに見届けたと、勘当を許す。

ラスト

舞台が回って岩屋。

岩屋には鎌足と采女局、帝がいる。

そこへ立派な裃姿の三作が、二種の神器(御鏡と神璽)を持ってくる。

神器と対面した帝は盲目が治る。

幕。

私のツボ

長くて暗くて重い

「猿澤の池」同様、滅多に上演されない場面。

過去に上演されたのは、1996年と1974年、いずれも国立劇場の通し狂言です。

烏帽子折求女の正体・淡海が活躍する場面ということで取り上げましたが、

淡海は帝の世話役で出てきますが、芝六が主役です。

「御殿」に出てくる鱶七も鎌足の家臣で、いわば芝六の元同僚です。

鎌足の家臣の二人の男、一人は猟師で一人は漁師。

山と海を対比させたと専門書などには書いてありますが、

その対比が何を意味するのか私にはよく分かりません。

我が子を犠牲にせざるを得ない親の苦悩という点では

「吉野川」の定高と大判事清澄と似ているように感じますが、

犠牲となる事情やその目的は異なるので、たまたま似たような状況になったに過ぎません。

また、「婦女庭訓」とタイトルにあることから、

母であり妻であるお雉の苦悩を描いたという解釈も読んだことがありますが、

その割にはそれらが全く昇華されていないので後味が悪く、こじつけ感が否めません。

忠義のために子供を犠牲にするのは丸本歌舞伎ではよくあることで、

構成も歌舞伎らしい物語ではありますが、なぜ過去に二回しか上演されなかったのか。

おそらく、ラストのオチが帝の開眼だからかなと思います。

杉松があまりにも不憫で、なんというか、

日本神話的なラストで有耶無耶にされてしまったようで

天皇制の犠牲になる庶民という構図が現代人にはすんなりと受け入れ難い。

戯曲の主題はそこではないことを理解した上で、

やんごとなき御身分の方は良いよね、と嫌味を言いたくなってしまう。

その後、芝六たちは物語には登場しないのでどうしてもモヤモヤが残ってしまいます。

長くて暗くて重くて、登場人物全員が不憫すぎて、

彼らの物語を絵に描かずにはいられませんでした。

愛のある公家いじり

大納言兼秋が米屋の請求書を和歌と勘違いするところ。

歌舞伎に出てくる公家はおもしろキャラが多いので、大好きです。

「書出し 一、米代 六十六 去年の霜月 残代金」

が大納言の手にかかると、

「かきいだし〜 ひとつよねしろ〜 むそじむつ〜 こぜの霜月残るしろがね〜」

と優雅な響きになり、

恋の歌とは思えぬのぉ〜とのたまう大納言。

味気ない請求書も、見方を変えれば雅な和歌になりえて、

日本語は面白いなーと思う一コマ。

帝があばら屋を内裏と思い込んでいるのを、

そんなわけあるかいと突っ込むのは野暮な話で、

それもこれも近松半二のおちょくりだろうと思います。

「江戸日本ねこづくし」の絵本を描いていたとき、

江戸時代の公家は家元制度を編み出し、収入源としたという資料を読みました。

幕藩体制になり、後ろ盾を失って貧乏になった中小公家は

和歌や書や茶の湯など伝統文化や芸能への見識を活かして糊口をしのぎました。

そこで編み出されたのが家元制度。

家元になれなかった公家は、書の代筆や神社の御籤を作ったりしました。

商人の多い上方では、公家も同じ商人として認められていたようです。

「芝六住家」での近松半二による公家イジリには、同じ上方人としての愛を感じます。

コメント