COPC52

絵の解説

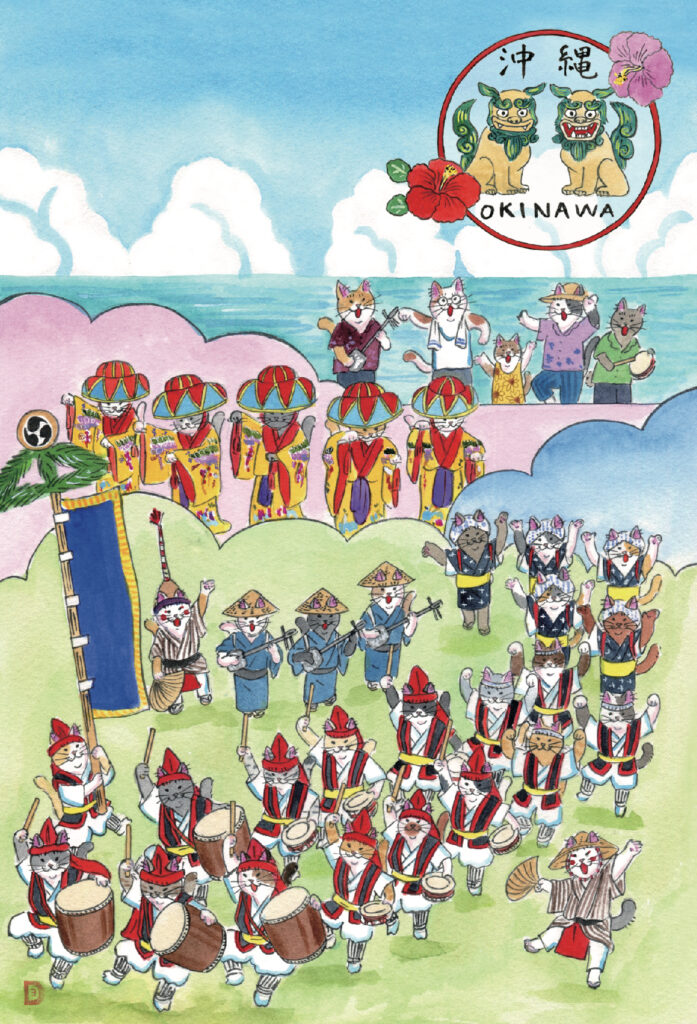

沖縄と音楽と踊り

原画

みんなで楽しくカチャーシー

ゆったりと美しい宮廷舞踊

赤い花笠は蓮の花と沖縄の青い空と海に由来します。

エネルギッシュなエイサーは、旧盆の頃に踊られる沖縄の伝統芸能。

旗頭、太鼓踊、手踊、地謡で構成されています。

隊列から少し外れて扇子を振りかざしているのはチョンダラー。

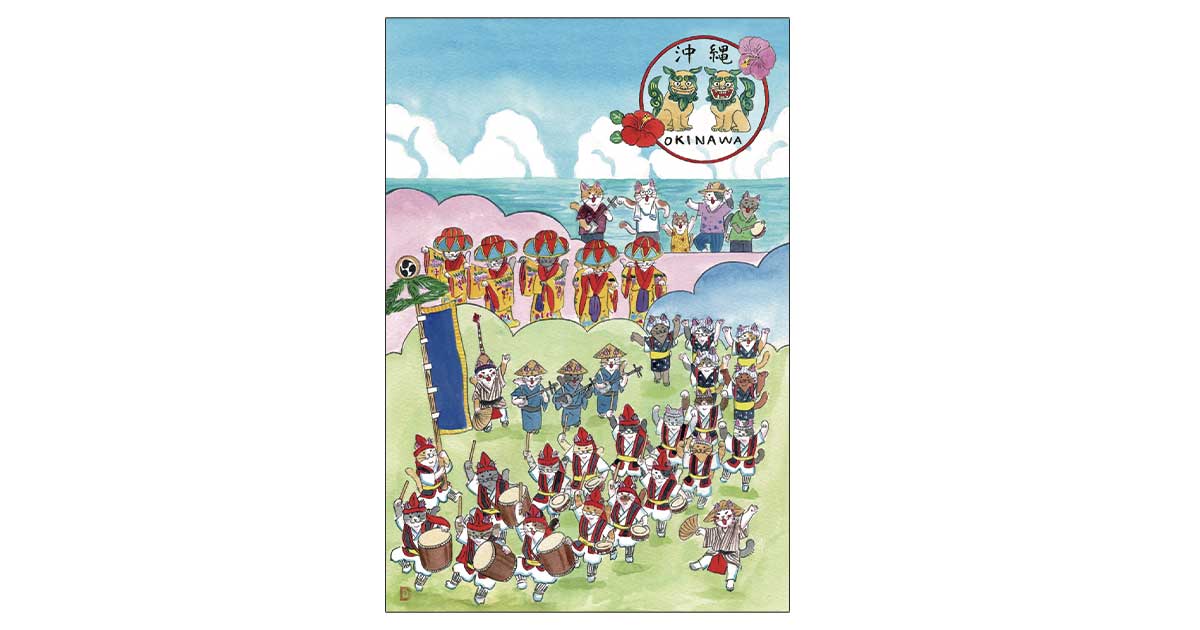

シーサーとハイビスカス

原画

沖縄といえば

沖縄の音楽、琉球音楽を意識したのは大学生の頃でしょうか、

入口は喜納昌吉とネーネーズとりんけんバンド。

沖縄の音楽が好きな友人に色々と教えてもらいました。

ハワイ音楽に似た感触で、

この独特のリズムと音階は南の島特有なのかもしれない、

潮の満ち引きのテンポなのかもしれないとちょっと感動したのを覚えています。

当時はうるさくて速い音楽ばかり聴いていたので、

まだこの心地よさは早いかなと言うと、

こんなのもあるよと友人が出してきたのが紫。

沖縄音楽の振り幅の大きさというか、懐の深さというか、

文化と歴史の厚みというものをそのとき垣間見た気がします。

沖縄といえば青い海と青い空。

その次に来るのは人それぞれですが、私は音楽です。

というわけで音楽でまとめました。

チョンダラーという男

エイサーは本土でもよくイベントなどで開催されるので、

私も何度か見たことがあります。

絵を描くにあたって改めて調べてみると、

バカ殿様のような出立ちの御仁がいらっしゃる。

その名はチョンダラー。

あるいはチャンダラー。

観客を盛り上げたり、隊列を整えたり、

身軽に動いてエイサー全体の流れをサポートする重要な役どころです。

本名は京太郎といい、京都から琉球に島流しにあった太郎という男性です。

職業は人形芸を披露する傀儡師で、美しい妻を都の権力者にさらわれ、

琉球に島流しにあったという伝承があります。

実際のところは諸説あるようで、

近世頃に本土からやってきた旅芸人集団という説、

京都から流れてきた踊り念仏の遊行者集団、

もともと琉球にいた念仏者(ネンブチャー)たち、

などなど。

おそらく全ての説が正しくて、

いろいろな要素が重なって現在のチョンダラーになっているのだろうと思います。

そもそもエイサー自体が”あの世の者たち”の行列で、

チョンダラーの奇抜なメイクは餓鬼であることの証、という人外説もありました。

結局何者なのかよく分かりませんが、チョンダラーの化粧や衣装は一定ではなく、

地域によって呼び名も異なるので、ますます謎が謎を呼ぶのでした。

コメント