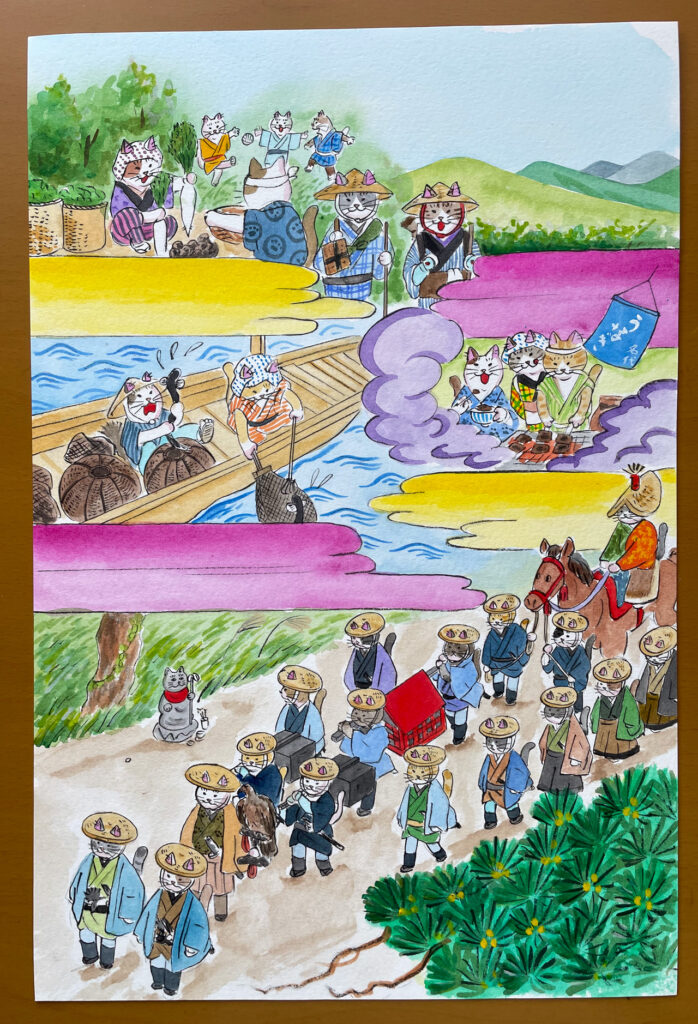

絵の解説

原画

江戸時代に浦和宿として栄えた宿場町。

戦国時代から昭和初期まで、毎月二と七のつく日に市が開かれたという二・七市。

現在の浦和区常磐一丁目にある慈恵稲荷神社のあたり。

ちょうど浦和宿本陣跡。

天正18年(1590年)に建てられた石碑が今も残っています。

常磐公園から旧中山道に抜ける通りの道端に突如として現れる野菜売りの農婦像。

足元には立派な白菜、手には立派な大根を持っています。

その像にちなんで、野菜売りの猫。

ちなみに、通りを挟んで反対側には足元にカボチャ、手にサツマイモを持つ農婦像があります。

猫の足元にある塊は里芋、後ろの籠に入っている青菜はほうれん草です。

後ろで蹴鞠に興じる猫たちは、浦和レッズの遠い祖先。

江戸時代の浦和は沼地の多く、魚釣りを楽しむ行楽客で賑わっていました。

鰻を出したのが始まりで、味が良いと評判になったそうです。

確かに浦和は老舗の鰻屋が多いです。

そして、鷹狩り御一行様。

現・常磐公園は江戸時代には浦和御殿と称され家康が鷹狩りをした際の休憩所でした。

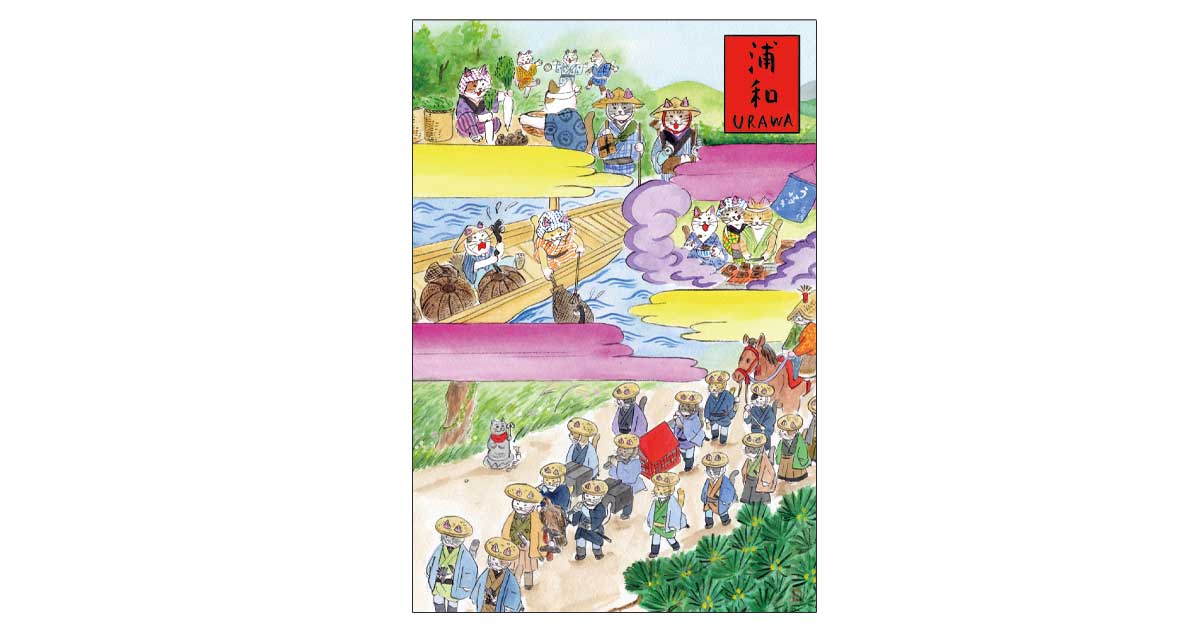

浦和宿

中山道六十九次のうち、日本橋を起点として板橋宿、蕨宿を経て浦和宿。

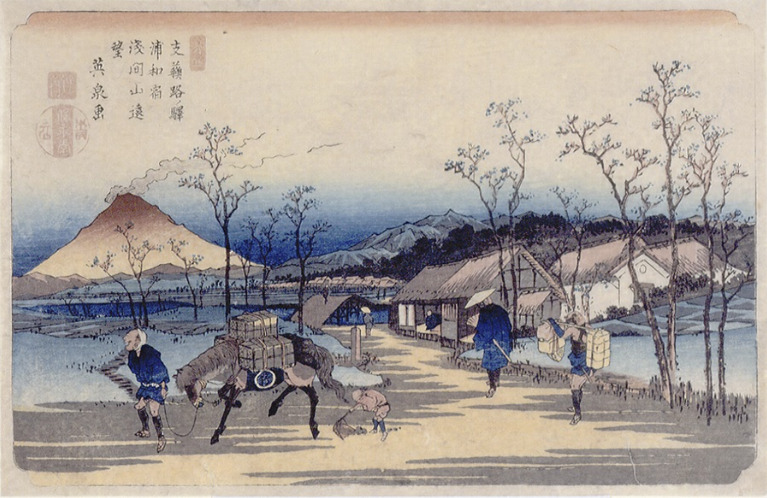

渓斎英泉が描いた浦和宿の浮世絵では、浦和宿の家並みの向こうに浅間山が煙を上げています。

のんびりした田舎の風景は、現在の浦和駅の様子からは想像もつきません。

浦和宿は江戸から近いので、宿場町というより江戸の郊外として行楽客で賑わったようです。

都心から近くて利便性が高いのは今も昔も同じということでしょう。

参考画像

支蘇路ノ驛(きそじのえき) 浦和宿 浅間山遠望

木版画 / 溪斎英泉(けいさいえいせん)

コメント