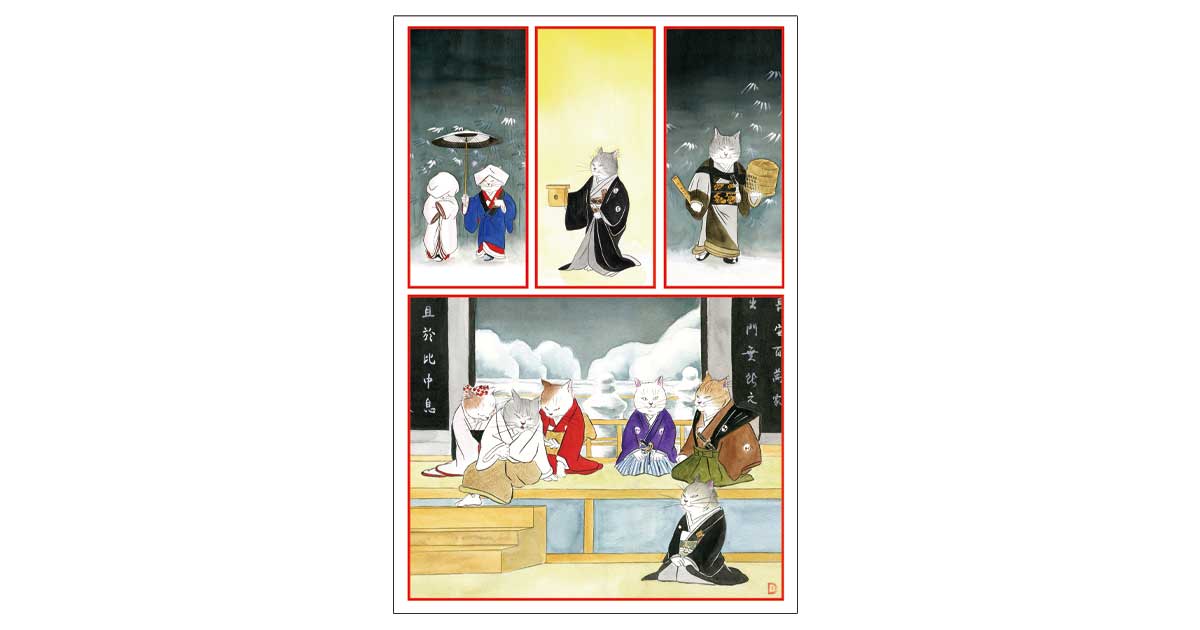

描かれている人物

上段左:(左から)小浪、戸無瀬

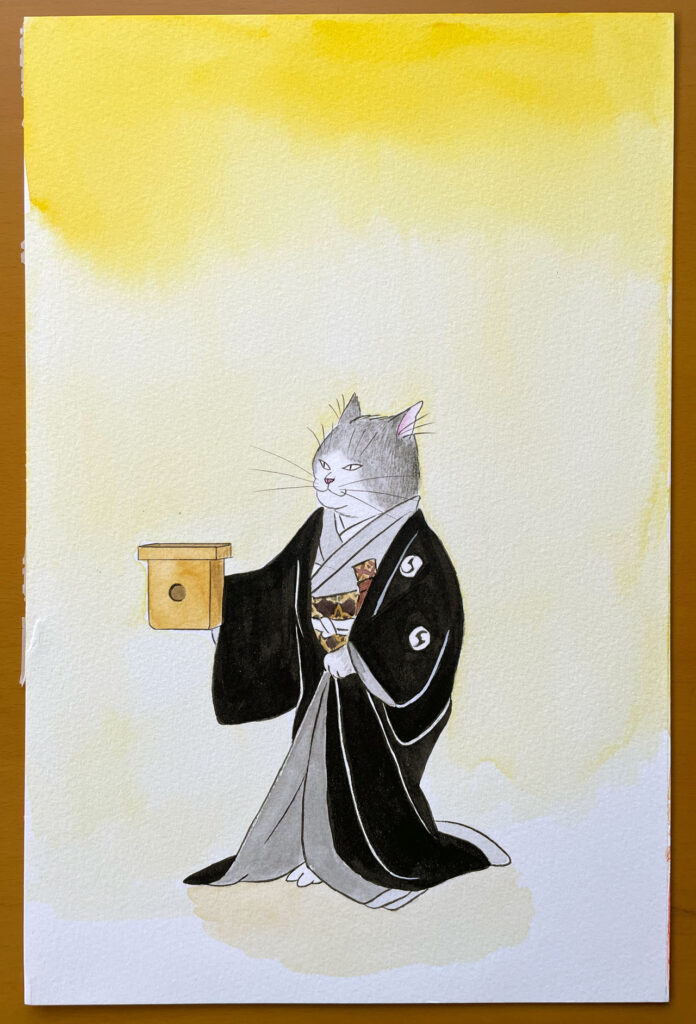

上段中央:お石

上段右:加古川本蔵

下段:(左から)小浪、加古川本蔵、戸無瀬、力弥、由良之助、お石

絵の解説

雪の中、由良之助の家を訪ねる小浪と戸無瀬

原画

三方を手に奥の部屋から出てくるお石。

引き出物として、この三方に本蔵の首を乗せろと戸無瀬に詰め寄る。

原画

虚無僧の姿で大星家の戸口に立つ本蔵

原画

力弥に腹を突かせ、致命傷を負った本蔵。

本蔵親子を前に、庭に並ぶ雪でできた二つの五輪塔をみせ、力弥共々、決死の覚悟であることを示す由良之助。

原画

あらすじ

「仮名手本忠臣蔵」九段目「山科閑居」

主な登場人物と簡単な説明

・加古川本蔵(かこがわほんぞう)

殿中刃傷の際に塩谷判官を抱き留めたことで、判官の恨みを晴らせなかったばかりか切腹という結果を招いたことを後悔していた。

表向きは病気療養ということで休みをもらい、由良之助を訪ねてきた。

妻娘と大星邸で鉢合わせたのは全くの偶然。

・戸無瀬(となせ)

加古川本蔵の後妻。小浪の継母。

娘を力弥に嫁がせるため、由良之助の自宅まで直談判に来た。

・小浪

加古川本蔵の娘。大星力弥とは許嫁の仲。

花嫁衣装を着て、力弥の元へ母と押しかけに来た。

・大星由良之助(おおほしゆらのすけ)

祇園から雪球を転がしながら帰ってきた。

・大星力弥(おおほしりきや)

由良之助の息子。

・お石(おいし)

由良之助の妻。

他、おりん、駕籠かきなどがいます。

あらすじ

「雪こかし」(時間の都合で滅多に上演されない)

祇園から朝帰りの由良之助は、幇間や仲居たちに大きな雪玉を転がさせながら、山科の自宅に帰ってきた。

出迎えたお石に酔ってじゃれつく由良之助。

仲居たちが帰った途端、素に戻り、力弥に雪玉にことよせて討ち入りの心構えを語る。

ーー通常、ここからーー

雪の中、大星邸についた戸無瀬と小浪だったが、お石に嫁入りを拒絶される。

両家の釣り合いの問題ではなく、高師直に賄賂を贈って追従するような武士の娘はもらえない、というのである。

絶望した母娘は覚悟を決め、自害しようとする。

手をあわせる小浪を斬ろうと戸無瀬が刀を振り上げると、戸外から虚無僧の吹く尺八の「鶴の巣篭もり」が聞こえてくる。

そこへ「御無用」とお石の声。

手に三方を持って、本蔵の首を引出物にくれるなら嫁入りを許すと言うお石。

すると虚無僧姿の本蔵が現れ、お石を挑発し、わざと力弥の槍に突かれる。

由良之助が現れ、とどめを刺そうとする力弥を制する。

由良之助は本蔵たちに庭に並ぶ雪でできた二つの五輪塔を見せ、仇討ちの本懐を遂げて死ぬ覚悟を明かす。

戸無瀬はお石の本心ー力弥に嫁いでもすぐ未亡人になってしまう残酷な現実ゆえに小浪の嫁入りを拒んでいたことーを悟る。

本蔵は自らの行いを悔い、師直邸の絵図面を渡して息絶える。

由良之助は虚無僧姿になり、力弥と小浪には一夜の契りを許し、先に出発する。

私のツボ

美しい色彩

「仮名手本忠臣蔵」はどの段も甲乙つけがたいのですが、どれか一つ選べと言われたら私は「山科閑居」です。

腹にこたえる舞台の重量感はもちろん、何と言っても色彩の美しさが挙げられます。

夜の闇に朧に浮かぶ純白の雪と竹藪の緑。

黒地に白を浮き出した石摺の襖。

彩度を抑えた色調の美術舞台に、戸無瀬の青い打掛と真紅の着付、白無垢の小浪が映えます。

モノトーンのお石、茶色の本蔵、紫の力弥、深い緑色の由良之助。

所々に黒を効かせながら、全体が絶妙な色彩バランスで保たれています。

戸無瀬の緋色だけが鮮やかで、でも決してうるさくなく、差し色として舞台を彩ります。

この段は、本蔵一家のドラマなので、戸無瀬の緋色が一番目立つように配色が計算されているのではないかと思います。

緋色と喧嘩するような強い色がありません。

戸無瀬が着ている打掛の青も鮮やかで、裾から見える緋色の着付。

このバランスが絶妙なので、お互いが色を殺し合うようなことはありません。

その青い打掛を脱いだ後は緋色だけが目立ちます。

舞台を見渡すと、舞台美術にも衣装にも黄色が見当たりませんので、これが大切なポイントなのかもしれません。

黄色は、若い娘の帯揚げや着付の金糸の刺繍など、よく衣装で登場する色です。

ほんの少しでも目立つ派手な色なのですが、山科閑居には見当たりません。

山科閑居の色彩美については、多く語られていることなので、私がくだくだしく書くまでもありませんが、それでも何かひとこと言いたくなる美しさです。

狂気の瀬戸際

山科閑居を見て思い出すのがペドロ・アルモバドル監督の映画『神経衰弱ギリギリの女たち』。

タイトルがまさに言い得て妙だという一点につきますが、追い詰められた人々の狂気の沙汰も演出次第でコメディにも重い悲劇にもなるということ、喜劇と悲劇は狂気を挟んで紙一重であるということをいつも思います。

まずもって、「山科閑居」では全てにおいて常軌を逸した光景です。

白無垢を着た娘と、大小を差した母が最たるものでしょう。

祇園から山科まで雪の中、雪玉を転がしながら帰ってくる由良之助もおかしい。

全員おかしい。

おかしいという自覚が無いほど追い詰められているからなのですが、なぜ笑いに転じずに悲劇として成立するかというと、それはもう芸の力に尽きると思います。

芸の力で片付けてしまうのは、そらそうでしょうよという話なのですが、そこは演劇ですから。

ギリギリの状態に追い詰められた大人たちー由良之助、お石、本蔵、戸無瀬。

溢れる激情を理性で抑え、それでも漏れ出てしまう激情。

理性と激情のせめぎ合いがたまりません。

芸の力をありありと見せつけられるのが九段目です。

そのヒートアップするせめぎ合いは、本蔵が腹を刺されて由良之助の登場がピークで、あとは緩やかに着地していきます。

本蔵の述懐に、つい「是非もなき世の中」と本音を漏らす由良之助。

ここがおそらく着地点ではなかろうかと思います。

虚無僧姿の由良之助が出立し、本蔵が落ちて幕。

死に行く男たちと、残された未亡人たち。

生と死の分岐点。

ぶつかり合う激情のあとは、静かな雪景色のように悲しみがヒタヒタと襲います。

忠臣蔵の悲劇性を一番よく描き出した段だと思います。

襖の漢詩

山科閑居といえば、襖の漢詩。

私が描いた絵は、歌舞伎名作撰に収録されている昭和53年1月歌舞伎座上演時の舞台を参考にしています。

その襖に書かれた漢詩は唐中期の文人・韓退之(韓愈)の五言古詩「出門」。

長安百萬家

出門無所之

豈敢尚幽獨

與世實參差

古人雖已死

書上有其辭

開卷讀且想

千載若相期

出門各有道

我道方未夷

且於此中息

天命不吾欺

大意は、<儒教者の道は時代遅れで平坦ではないが、それが自分の道だ。>というようなもの。

儒教者である韓退之の信念を詠んだもの。

武士として正しい道を歩もうとする由良之助の心情を反映したのでしょうか。

平成以降の「山科閑居」でよく目にするのが、唐の詩人・白居易の「折剣頭」。

2008年10月平成中村座、2012年3月新橋演舞場、2014年1月歌舞伎座、2016年12月国立劇場ではこの漢詩が描かれていました。

拾得折剣頭

不知折之由

一握青蛇尾

数寸碧峰頭

疑是斬鯨鯢

不然刺蛟虯

欠落泥土中

委棄無人収

我有鄙介性

好剛不好柔

勿軽直折剣

猶勝曲全鉤

大意は、<私は柔より剛を好む。曲がった釣り針より、折れていてもまっすぐの剣の方が勝る。>。

つまり、真っ直ぐありたい、というようなことでしょうか。

賄賂をおくって追従するより正義を貫きたい、という由良之助の決意の現れのようにも受け取れます。

近年は白居易の「折剣頭」が多く、楷書と行書の二種類あります。

他、2002年12月南座、2014年12月南座では杜甫の「春夜喜雨」。

好雨知時節

當春乃発生

随風潜入夜

潤物細無聲

野径雲倶黒

江船火独明

暁看紅湿処

花重錦官城

物事には時節があるというような意味の漢詩で、杜甫50歳ころの作品。

杜甫の漢詩は根底に、彼の長い放浪生活からくる苦しみや悲しみがあり、どこか物悲しい風情が行間に漂います。

そんな杜甫が書く「春夜喜雨」の優しい詩情が「山科閑居」には一番似合うように感じます。

優しい情景を詠む杜甫の漢詩は、インテリアとしては一番相応しいかもしれません。

白居易の「折剣頭」はやや直接的すぎ、韓退之の「出門」は少々わかりにくいかなと思います。

私なら杜甫の襖が欲しい。

余談ですが、私が観た文楽の「山科閑居」では李白の五言排律「送儲邕之武昌」が書かれていました。

襖四枚分だったので、後半の四行が省略されています。

二度と会えない友との別れを悲しむ歌ですが、詩中に出てくる黄鶴は「列異伝」恩義を忘れない鶴の故事のこと、9行目では”楚の人は古くから信義を重んじる”とあるので、義心の大切さにも触れています。

これもなかなか憎いセレクトです。

黄鶴西楼月

長江万里情

春風三十度

空憶武昌城

送爾難為別

衘杯惜未傾

湖連張楽地

山逐泛舟行

諾謂楚人重

詩傳謝朓清

滄浪吾有曲

寄入櫂歌聲

コメント