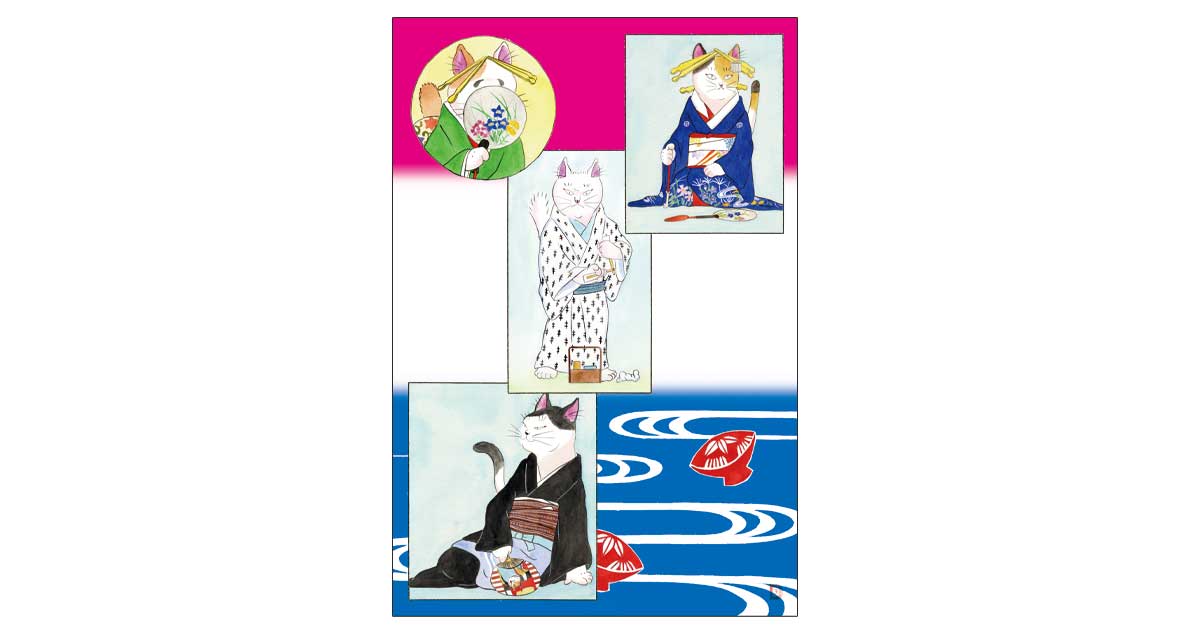

描かれている人物

左上丸枠:お鹿

右上:お紺

中央:福岡貢

左下:万野

絵の解説

万野にいびられ、苛立ちのあまり扇子を破る貢

福岡貢(原画)

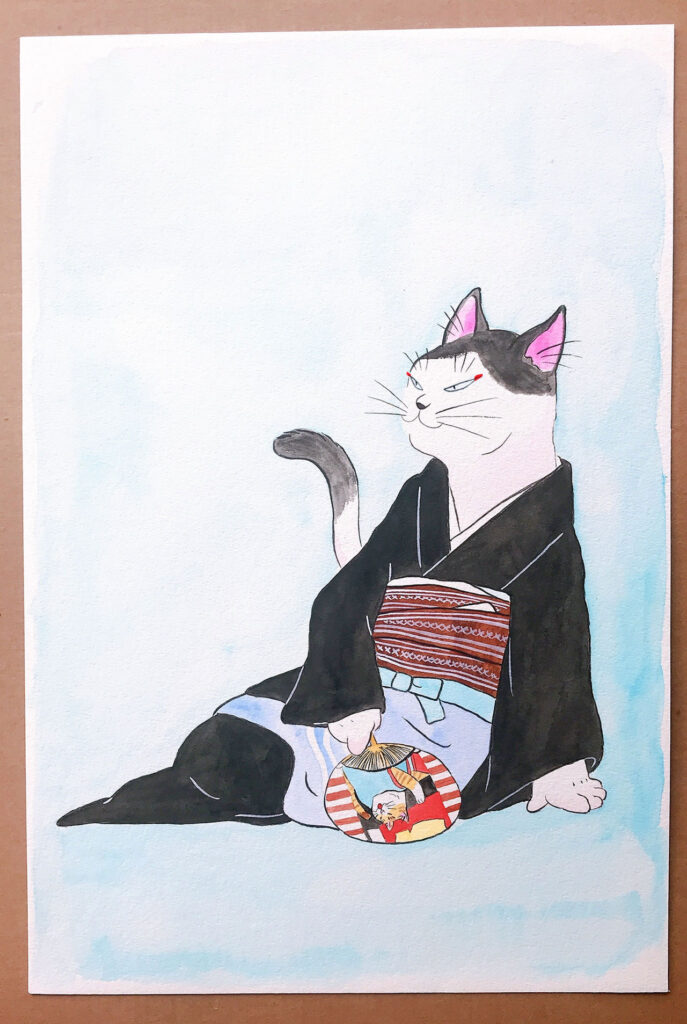

貢に悪態をついて涼しい顔の万野

万野(原画)

偽りの愛想尽かしをするお紺。これも愛しい貢さまのため。

お紺(原画)

照れ隠して顔を隠すお鹿。

この団扇は「仮名手本忠臣蔵 七段目」のおかると同じ銀地に秋の七草柄。

関西の廓で流行りの団扇だったのでしょうか。

お鹿(原画)

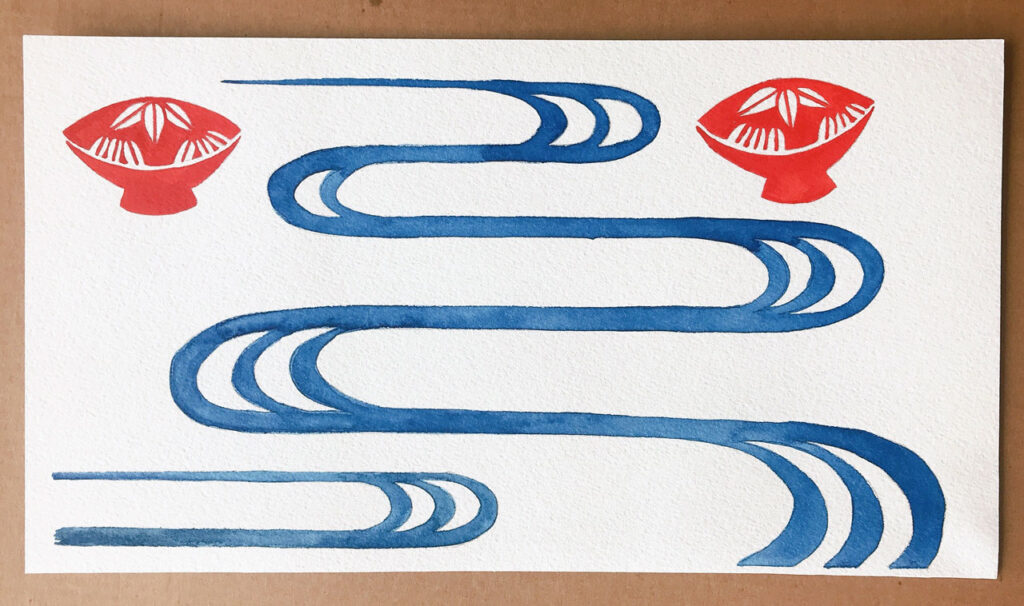

油屋の暖簾の模様

原画

あらすじ

主な登場人物と簡単な説明

・福岡貢(ふくおかみつぎ)

伊勢神宮の御師(おんし)福岡孫太夫の養子。

実父が阿波藩の家老に仕えていたことから、旧主の息子・今田万次郎のために宝刀青江下坂とその折紙を探している。

・お紺(おこん)

油屋の遊女。貢とは深い仲。

・万野(まんの)

油屋の仲居。貢とお紺の仲を裂こうとする意地悪でしたたかな女。

・お鹿(おしか)

油屋の遊女。容姿は冴えないが気立は良い。貢に惚れている。

他、喜助、今田万次郎、お岸、徳島岩次などがいます。

あらすじ

これまでの経緯(フルバージョン)

※通し狂言の時のみ。通常は<油屋の場>から

<伊勢街道相の山~妙見町宿屋>

阿波の家老の息子・今田万次郎は、主君から名刀・青江下坂(あおえしもさか)を探すよう命じられていたが、廓通いに夢中になり、刀を質入れしてしまう。

おまけに刀の折紙(鑑定書)も、お家乗っ取りを企む蓮葉大学の家来・徳島岩次によってすり変えられてしまう。

<野道追駆け~野原地蔵前~二見ヶ浦>

実父が阿波藩の家老に仕えていた縁で、万次郎の父から青江下坂と折紙を探す命を受けた福岡貢。

万次郎と一緒に二見浦の知人の元へ向かう。

一方、万次郎の奴・林平は、敵対する蓮葉大学の手下から密書を奪い取るが破れてしまい、半分しか奪い取ることができなかった。

二見浦に着いた貢と万次郎は、蓮葉大学の手下らと鉢合わせ、密書の残りを奪い取る。

二見浦に朝日が昇り、密書に書かれた悪事ー蓮葉大学から岩次にあてたお家乗っ取りの全貌が明らかになる。

<太々神楽(だいだいかぐら)>

貢の養父、御師の福岡孫太の家。

弟の彦太夫が太々神楽をあげている。

油屋の遊女・お紺が貢を訪ねてくる。

そこへ貢の叔母が青江下坂を届けにきて、この刀のために貢の祖父と父は命を落とし、青江家が没落したことをお紺に語る。

第一場 伊勢古市油屋店先の場

刀を手に入れた貢は万次郎に会うため、伊勢古市の廓・油屋にやってくる。

古株の仲居の万野は貢を邪険に扱い、お紺と会わせようとしない。

油屋には、万次郎と敵対する徳島岩次も客として来ており、万野としめしあわせていたのである。

万次郎は青江下坂を奪おうと、こっそり中身をすり替える。

しかし、その一部始終を貢の元使用人・喜助が見ていた。

万野の態度に当惑する貢の座敷に恋人のお紺の代わりにお鹿がくる。

さらに満座の中でお紺に愛想尽かしをされ、怒った貢は油屋を出ていく。

刀の中身がすり替わっていることを知っていた喜助は、うっかり間違えたふりをして、中身は本物の青江下坂である岩地の刀を貢に渡す。

お紺は、岩次から折紙を取り返すため、偽りの愛想尽かしをしたのだった。

その甲斐あって、お紺は折紙を取り返す。

刀を間違えたと思って油屋に戻ってきた貢は、妖刀青江下坂の不思議な力に操られ、万野やお鹿、岩次たちを次々と斬り殺す。

第二場 同 奥庭の場

奥の座敷では伊勢音頭の踊りの真っ最中。

庭先に、血刀を持った貢が現れ、次々と斬りつけていく。

お紺は貢に折紙を差し出し、愛想尽かしは嘘であったというお紺の言葉に我に返る貢。

これだけ人を殺しては生きていられないと切腹しようとするが、喜助が駆けつけ、手にしている刀こそが青江下坂であると知らされる。

刀と折紙を取り戻した貢は、万次郎の元へ急ぐのだった。

私のツボ

狂気の盆踊り

殺しと祝祭を被せる演出は「夏祭浪花鑑」「名月八幡祭」にも見られるように、わりと歌舞伎では定番の演出ですし、映画や演劇でも定番の演出です。

この演目を観たのは、まだ歌舞伎を見始めた頃だったこともあり、奥庭の場面では驚きました。

まさか古典芸能で見るとは、と心の準備ができていませんでした。

返り血を浴びた貢。

まだその血が乾かぬ間に、背景の渡り廊下に伊勢音頭を踊る芸者たちが並ぶカオスな光景なのですが、かっこいい!と感動してしまいました。

良い意味で歌舞伎の先入観を裏切られた場面でした。

盆踊りの熱気を背景に、血濡れた刀を持つ貢はまさに彼岸と此岸の境界線上にいるのだと。

しかも貢は御師という神官の立場にありながら、妖刀に魅せられてしまったがための凶行。

その錯綜した状況に、すっかり魅せられてしまいました。

演劇的かつ日本的な殺しの様式美の極地だと私は思っています。

これ以降、丸窓をぶち破って登場するスタイルにめっぽう弱くなりました。

伊勢御師と”ぴんとこな”

江戸時代、御師という職業は伊勢だけでなく、富士山や熊野など参詣する「講」が存在する寺社にはほぼ存在しました。

一般的には「おし」と呼ばれますが、伊勢御師だけ「おんし」と呼ばれます。

その存在を知ったのもこの演目で、福岡貢が「ぴんとこな」という説明しがたい役柄なのと相まって、記憶に強く残りました。

和事の二枚目だがキリッとした強さがある役柄という定義付けですが、つっころばしと違うのはわかりますが、具体的にはわかりにくいです。

貢の不思議な佇まいは、職業に由来するのかしらと思い、伊勢御師を色々調べた時期がありました。

御師は下級であれ神官ですが、神官というより旅館・ツアーガイド・イベンターを一手に引き受けた総合旅行代理店の方が実情に近いと思います。

伊勢講が御師の屋敷につくと、御師みずから太々神楽を邸内で披露します。

屋敷には太々神楽専用のステージもとい祭壇部屋があるのです。

講を豪華な食事でもてなし、二見浦見物に行く際は駕籠も弁当も用意し、郷里に荷物や土産を送る手配もし、といたれり尽くせりです。

莫大な初穂料が御師に支払われているからこその贅沢なもてなしですが、講中に飽きられないよう、末永く初穂料を支払ってもらうよう、過剰とも取れるサービス精神が見て取れます。

神学の研究や修行に勤しむ神官とは違い、山師とまではいきませんが、それなりの色気や俗性や商売っけがなければ務まらない仕事だろうと思います。

ですが、一応は神官なので、その商売っけは表に出ないよう隠す必要があります。

「キリッとした強さ」というのは、御師のタフな商売人魂ではなかろうかと思います。

江戸時代、伊勢参り自体が一大エンターテイメントだったこともあり、富士講や熊野講とはやや異なることは頷けます。

おそらく、御師業の中でも一番金回りが良かったのではないでしょうか。

貢の色気はそこからくるのかもしれません。

「ぴんとこな」の解明には至りませんでしたが、おかげで伊勢御師には随分詳しくなり、先だって出版した絵本「江戸日本ねこづくし」に役立ちました。

万野

歌舞伎の好きな女ベスト10に入る役柄です。

意地悪な仲居ですが、万野を観るたび、彼女の来し方について思いを馳せてしまいます。

昔は売れっ子の芸者でしたが、寄る年波には勝てず裏方に回ります。

が、裏方はどうにも面白くない。

若くて美しい芸者が羨ましい、妬ましい。

伊勢古市は賑やかな遊里ですが、京都や江戸に比べれば伊勢は田舎ですし、客も物見遊山の観光客ばかり。

伊勢講もシーズンがあるので、年中忙しいというわけでもありません。

なぜ私はこんな田舎にくすぶっているのかしら。

つまらない、満たされない日々の欲求不満から、気晴らしに岩次の誘いにひょいと乗ってしまったのだろうと思います。

結果、彼女は命を落としてしまうのですが、万野の悪態にはどうしても一抹の寂しさを感じてしまいます。

脚本と演出がよく出来ているのもありますが、やはり、万野を演じる俳優さんの力量によるところが大きいのでしょう。

その人の人生を想像してしまうだけの奥行きのある演技なのだろうと思います。

コメント