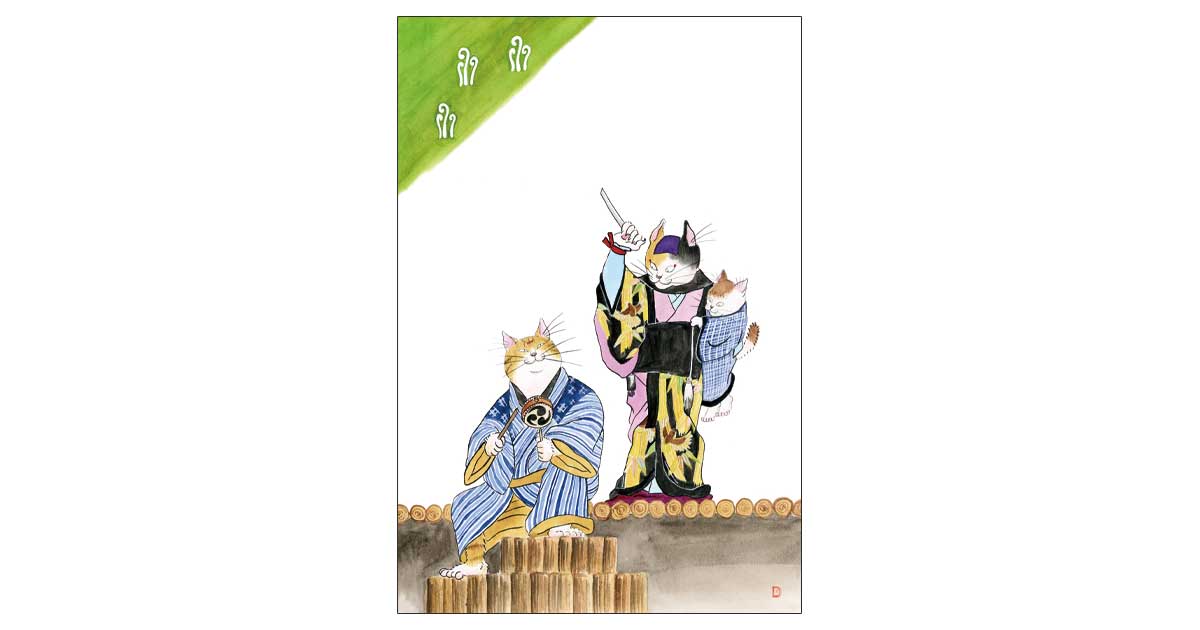

描かれている人物

左から:毛谷村六助、一味斎娘お園、弥三松

絵の解説

「家来の敵」と六助に刃物を向けるお園。

「おばさま!」とお園に抱きつく弥三松。

子供を玩具の太鼓であやしながら、前日からの顛末を語る六助。

原画

あらすじ

「彦山権現誓助剱」(ひこさんごんげんちかいのすけだち)九段目「毛谷村六助住家の場」

主な登場人物と簡単な説明

・毛谷村六助(けやむらろくすけ)

毛谷村に住む百姓の青年。吉岡一味斎の弟子。

・お園(おその)

一味斎の長女。剣術の達人。

一味斎が伊勢神宮へ子供を授かるようにおまいりした帰り道で、名器「千鳥の香炉」と共に拾った子。

・微塵弾正実は京極内匠(みじんだんじょう じつは きょうごくたくみ)

一味斎を暗殺して出奔、微塵弾正と名のって六助に勝ちを譲ってもらい、小倉藩の剣術指南役におさまる。

・弥三松(やそまつ)

一味斎の娘・お菊と衣川弥三郎の息子。

偶然、六助に保護されている。

他、斧右衛門、お幸、などがいます。

あらすじ

これまでの経緯

長門の国、郡家(こおりけ)の剣術指南役を勤める吉岡一味斎は、同役の京極内匠(きょうごくたくみ)に鉄砲で撃ち殺される。

御前試合で負けたことを恨んでの凶行だった。

一味斎には、妻お幸、養女お園、娘お菊、盲目の三之丞がいた。

家族は仇討ちの旅に出るが、三之丞は足手まといになるのを恐れて自害。

お菊は一子・弥三松を残し、内匠の返り討ちにあう。

豊前国彦山杉坂墓所の場

彦山の麓に暮らす六助。

杉坂の墓所で、微塵弾正という男に、老母のために御前試合に負けてくれと頼まれる。

剣術の達人である六助に勝ったら仕官を許すとお触れが出ているためであった。

八百長を承諾する六助。

そこへ弥三松を連れた衣川弥三郎が現れる。

弥三郎は山賊に殺されてしまい、六助は弥三松を家に連れて帰る。

毛谷村六助住家の場

六助の住処で御前試合が行われ、六助に勝った微塵弾正は仕官を許される。

そこへ旅の老婆を装ったお幸(一味斎の後室)が現れ、弥三松が匿われていることを知る。

お幸は六助に「母になってやろう」と六助に申し出る。

さらに虚無僧に化けたお園が、目印にと六助が干していた弥三松の着物を見つけ、敵と思い込んで六助に切りつける。

六助の話を聞くと、一味斎が決めていた許嫁と分かる。

奥で休んでいたお幸が出てきて、お幸の仲立ちで六助とお園は祝言をあげる。

やがて微塵弾正の正体が京極内匠とわかり、六助は仇討ちに出発する。

私のツボ

丸本歌舞伎の注意点

六助が敵ではなく許嫁と知れるや急にしおらしくなる、切り替えの速さが可愛いお園。

”女武道たるものかくあるべし”といったような

上辺だけのちっぽけなプライドやこだわりがない、

そのまっすぐな姿勢が素敵です。

心優しい六助はどこまでも心優しく、後室のお幸も頼もしく、

歌舞伎にありがちな”と見せかけて実は”がないので、とても気持ちの良い演目です。

微塵弾正も、”実は良い奴”要素が全くなく、

つい感情移入してしまうような余地は一切ない悪役なのでとても見やすいです。

これは絵になる場面がたくさんあるわいと改めて調べてみると、

上方と江戸で演出が微妙に演出が違うことがわかりました。

丸本歌舞伎は要注意です。

基本的には江戸で描いていますが、俳優さんによって演出は異なり、

それもガイドラインがあるわけでもないので、

監修で引っかかりそうな場面はあらかじめ描かないようにしています。

絵に描いた場面と共に、旅支度をして弥三松を抱き抱えての六助の見得も入れたかったのですが、

ここも上方と江戸で異なる場合があるようで、大事をとって描きませんでした。

細かい演出による違いは、誤差の範囲で良いのではないかしら、とは思うのですが、

そこはやはり諸事情があるようで、そうは問屋がおろさないようです。

なので、珍しくこざっぱりとした構図になっています。

六助の顔が怪しい、と言われたことがあるのですが、その通りです。

性根の優しい善人ですが、そこは武術の達人ですから、

時折見せる鋭い眼光は見逃せません。

蕨の暖簾

左上の模様は、六助の家にかかっている暖簾の蕨模様です。

田舎の侘び住まいに定番の暖簾で、「野崎村」「寺子屋」などでも使われています。

暖簾地の色は、紺や浅葱や鼠など色々です。

この模様が好きで、蕨模様をアクセントとして配置しました。

背景色をグリーンにしたのは、緑豊かな田舎暮らしという意味もありますが、

お園と六助たちの衣装との兼ね合いで、緑系を配置したかったため。

コメント