絵の解説

茶屋でくつろぐ十兵衛

笠と羽織が違います。

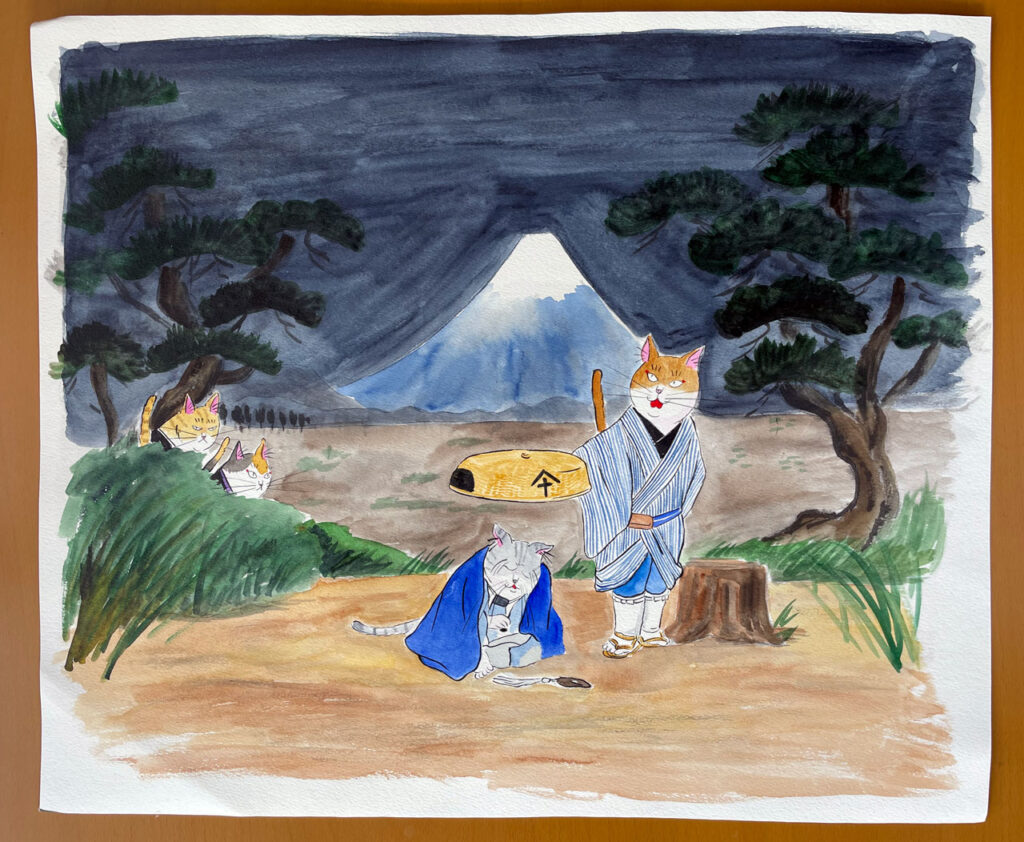

原画

千本松原での十兵衛

同様に、笠の形状と羽織が異なります。

原画

お蔵入りの理由

上方と江戸で演出や衣装が異なるのはよく知られたことですが、「沼津」も同様に、衣装が異なります。

まず大きな違いは笠。

どちらも菅笠(すげがさ)ですが、上方は摺鉢型で江戸は三角(杉型)が主流です。

これは歌舞伎の舞台に限ったことではなく、当時の風俗でも違いがあったようで、屏風絵や浮世絵などでも東西で笠の形状が異なります。

なぜ東西で違うのかは、諸説あり、笠もたくさんの種類があるので、一概に理由を特定できません。

江戸は武家文化、上方は公家文化がベースにあるからかな、と個人的には思います。

ちなみに江戸時代の笠の名産地は、一番有名なのは加賀(石川)、次に深江(兵庫)です。

話を戻して、次に異なるが羽織の模様。

無地の青の羽織、紺の縞の羽織の二種類あります。

おそらく、青の羽織が上方だろうと思います。

どちらの衣装と小道具か、主役をつとめる俳優さんによってなんとなく見当をつけていつも描いています。

ただ、その見当が外れる場合も多々あるので、あらかじめ二種類用意して提出しました。

小道具含めた衣装は、上方か江戸か以前に家によって異なる部分が多く、さらには家よりもその俳優さん個人の好みに拠るところが大きいようです。

歌舞伎は伝統芸能なので細かいルールでガチガチに縛られているかと思いきや、わりとフレキシブルなところもあり、そこが歌舞伎の魅力の一つであると感じます。

歌舞伎は、古典や伝統芸能以前に、やはり生身の人間が演じる生の演劇なのです。

直前まで何を着るのかわからない、と監修の本音が垣間見えたこともあり、それなら仕方あるまいと今では修正が必ずある前提で描いています。

コメント