描かれている人物

右上赤丸

煙草屋源七実は坂田蔵人時行

左下赤枠

太田太郎

中央角枠三点

荻野屋八重桐

絵の解説

荻野屋八重桐

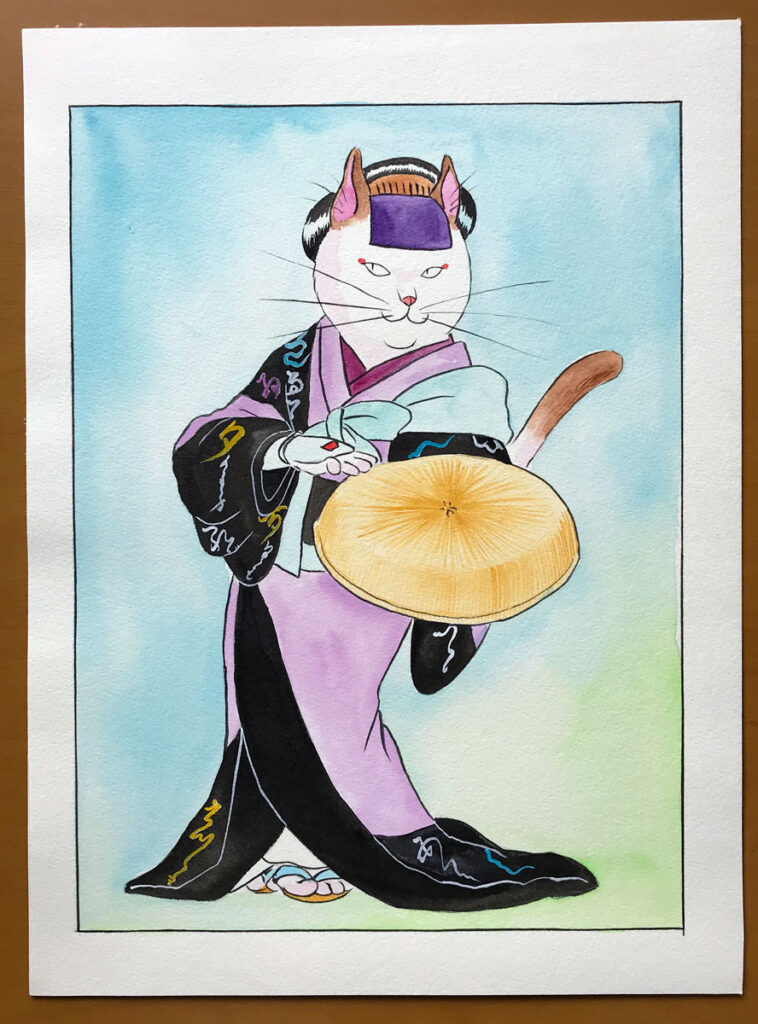

左上

恋人からの手紙を貼り合わせた紙衣(かみこ)を着ています。

舞台では紫と黒の地に金糸で文字が縫われた華やかな衣装ですが、

和紙を縫い合わせた着物という設定です。

紙衣の八重桐(原画)

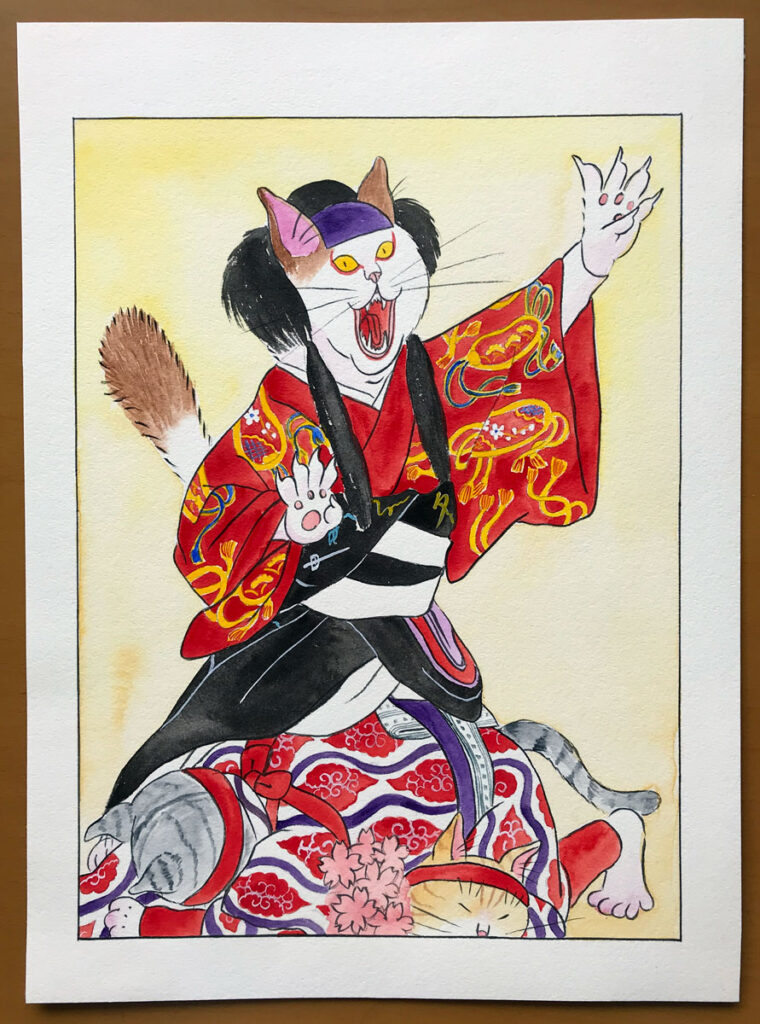

中央

時行の魂が体内に入り覚醒した八重桐

覚醒する八重桐(原画)

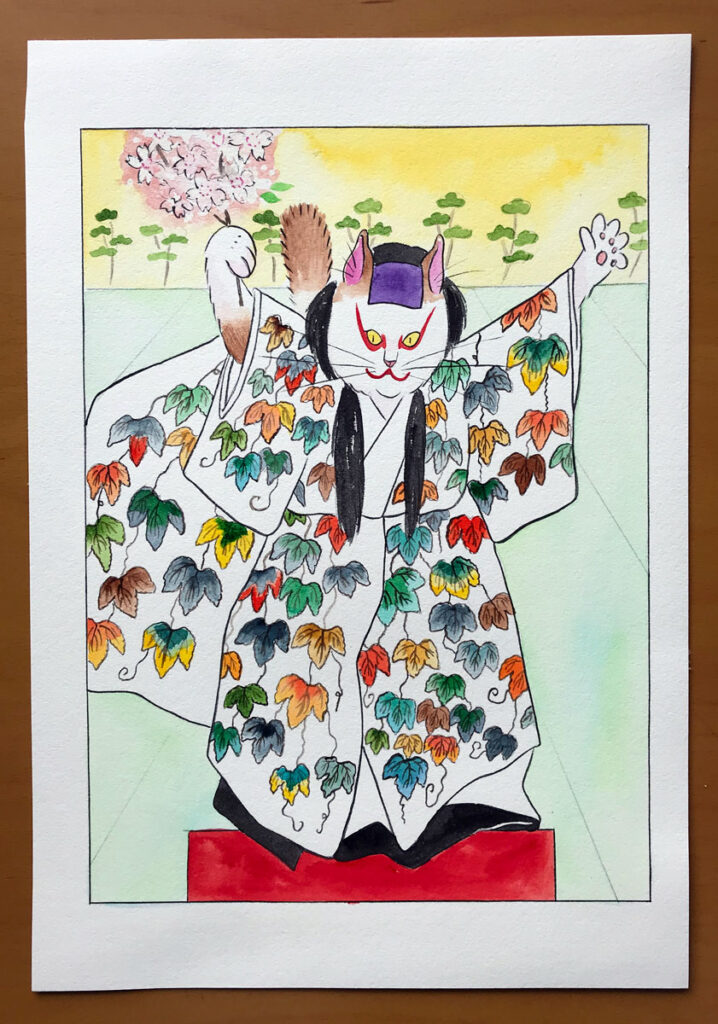

右下

沢瀉姫をさらいに来た悪人たちを追い散らす八重桐の立ち回り

八重桐のぶっかえり(原画)

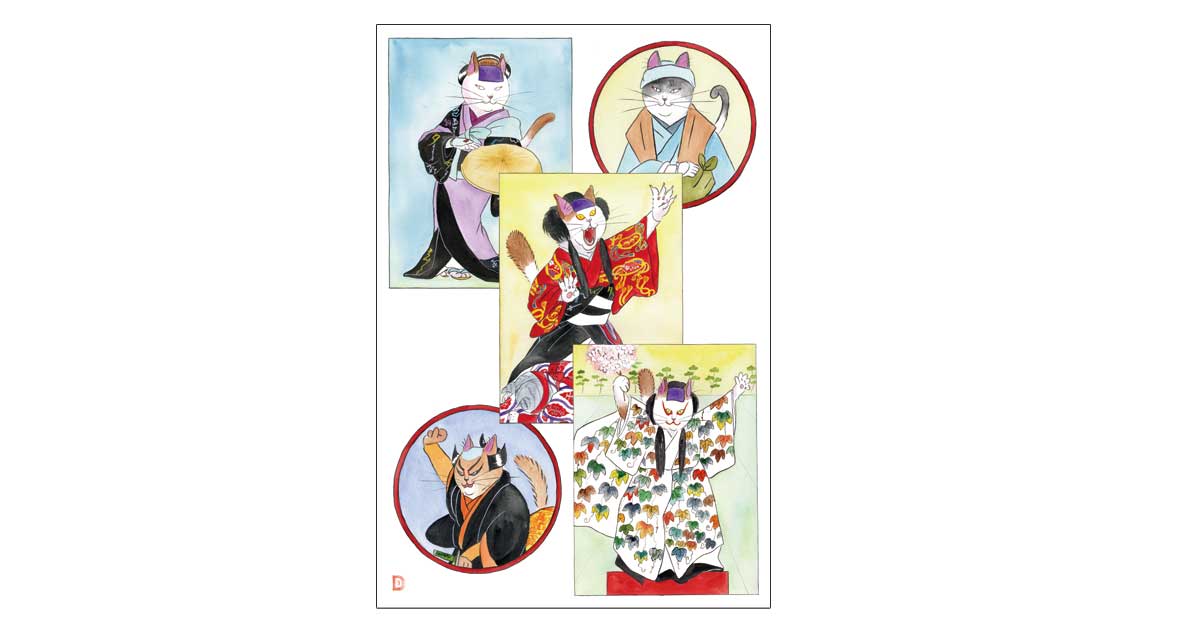

太田太郎と煙草屋源七実は坂田蔵人時行

左:太田太郎 右:煙草屋源七実は坂田蔵人時行

あらすじ

「嫗山姥(こもちやまんば)」全五段の二段目

近松門左衛門作

通称 八重桐廓噺(やえぎりくるわばなし)

主な登場人物と簡単な説明

・荻野屋八重桐(はぎのややえぎり)

元傾城。坂田時行の恋人。

・煙草屋源七実は坂田蔵人時行(たばこやげんしち・さかたくらんどときゆき)

武士。父の仇討ちの長旅に出、煙草売りとして糊口をしのいでいる。

・太田太郎(おおたたろう)

沢潟姫に横恋慕する右大将高藤の家来。赤っつら。名は三郎や十郎など、その時々で変わります。

・白菊

時行の妹。沢潟姫の家で腰元として働いている。

・沢潟姫(おもだかひめ)

大納言岩倉兼冬の息女。源頼光の恋人。

あらすじ

敵方の陰謀に巻き込まれた源頼光の身を案じる沢瀉姫。

腰元たちは煙草売り源七を館に招き、口上を聴かせて姫を元気つけようとします。

源七は三味線を弾きながら、かつて恋人だった八重桐と作った小唄を披露します。

たまたま館の外を通りかかった八重桐はその小唄を耳にします。

怪訝に思った八重桐は、傾城の恋文の祐筆(ゆうひつ=書記、代筆屋)を名乗り館に入れてもらいます。

八重桐と源七は久々の再会に驚きます。

(*ここで源七が気まずくなって別室に退散する演出もあります)

姫が八重桐の身の上を尋ねると、源七へのあてこすりを長々と語ります。

やがて八重桐と源七は言い争いを始めます。

八重桐は仇討ちは初菊によって既に果たされたと告げると、源七は我が身の軽率さを恥じて切腹します。

今際の際に、死んで八重桐の胎内に宿って生まれ変わると告げます。

そして時行の傷口から焔が飛び出し八重桐の口に入ると、八重桐は気絶しました。

そこに太田十郎が若侍を引き連れて沢瀉姫をさらいにきます。

気絶していた八重桐がムックと起き上がり、姫を攫おうとする侍たちを次々となぎ倒します。

あまりの強さに、太田十郎たちは退散するのでした。

後日譚

超人となった八重桐は足柄山で金太郎を出産します。

私のツボ

”仕形咄(しかたばなし)”通称”しゃべり”

「おたずねのうても言いとうて言いとうて」から始まり、

喋りたおした後に

「あんまり喋って息が切れた。はばかりながらお茶をひとつくださんせ。」

このセリフの箇所、いつも笑ってしまいます。

デザイン会社を作る前、オーダーメイドの仕立の修行をしていたことがあり、そこで知り合った大阪のマダムたちがとにかくしゃべるしゃべる。

「ちょっと言わして」から始まって、八重桐と全く同じセリフを言ってお茶を飲むので、笑った覚えがあります。

淀みなく流れるような話法、あれはもう才能です。

やはり”しゃべり”は上方の伝統芸なのかもしれません。

時行

時行のような役柄はよく歌舞伎に出てきます。

家柄が良さそうで柔和な二枚目。

女性が放っておかないが甲斐性がない。

時行も傾城と深い仲になったほどの遊び人。

煙草売りの口上も、昔とった杵柄です。

しかし家柄など背負うものがあるため、

つっころばしやピントコナとして生きてはいけない。

武士という世間体と、遊び人という本性の間でふらふら定まらない男。

これも和事の立役の一つなのかもしれませんが、近松の人間観察眼には恐れ入ります。

近松のファンタジー

時行の魂が口から入って金太郎を身籠る、という物語が奇想天外で面食らいました。

近松というと心中物がまず思い出されますが、ファンタジー色の強い作品もとても質が高いです。

「傾城反魂香」もそうですし、「雪女五枚羽子板」も幻想的な作品と言えるでしょう。

1700年頃に近松が書いた「浦島年代記」は八重桐と同じように魂が宿って怪童が生まれるという物語です。

「嫗山姥」の初演が1712年なので、「浦島年代記」のアイデアを活かしたのかもしれません。

ちなみに「浦島年代記」は名前の通り浦島太郎伝説をもとに書かれたもので、その怪童の生誕秘話と並行して浦島太郎に似た話が展開します。

「酒の香聞けば前後を忘るる」という酒好きの亀が出てきたり、とても面白いのでお勧めです。

コメント