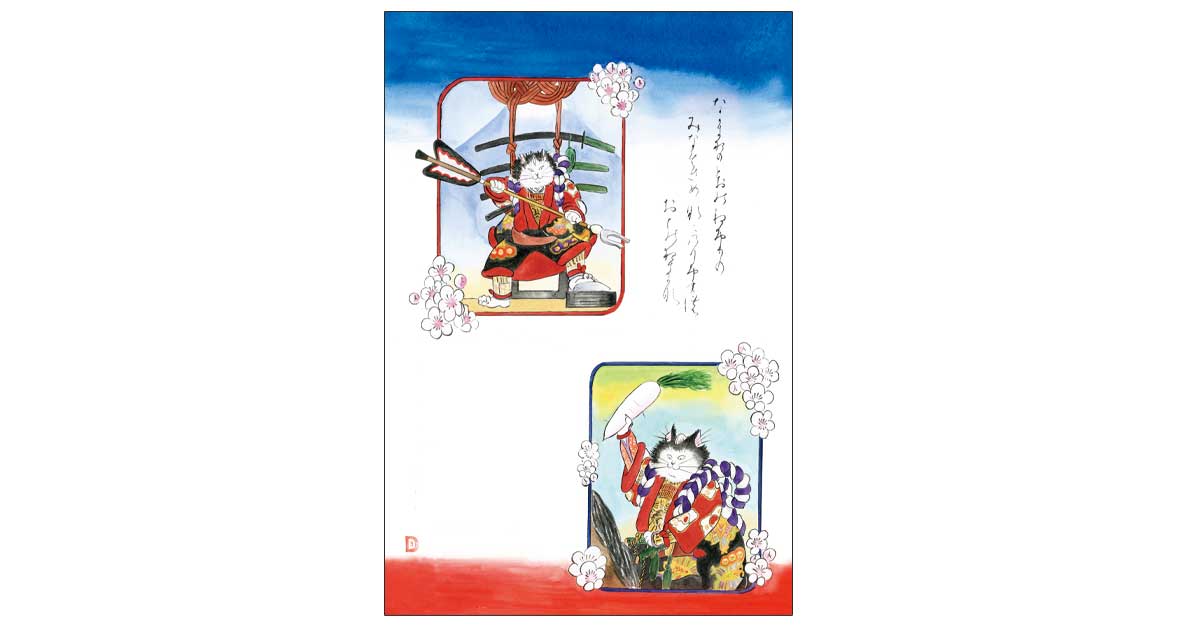

描かれている人物

曽我五郎時致(そがごろうときまさ)

絵の解説

左上:大きな矢の根(やじり)を砥石で研ぐ曽我五郎。

右下:大根を売りに来た馬子の馬を強奪し、大根を鞭にして馬を急がせ、兄のもとへと向かう曽我五郎。

原画

舞台では梅の釣枝が下がっているので、梅の花を散らしました。

右上の文言は大薩摩主膳太夫が持参した宝船の絵に添えられた回文を書きました。

あらすじ

主な登場人物と簡単な説明

・曽我五郎時致(そがごろうときまさ)

曾我兄弟の弟。

父の仇、工藤祐経を討つことを悲願とし、正月であっても武具の手入れを怠らない。

他、曽我十郎祐成、大薩摩主膳太夫、畑右衛門がいます。

あらすじ

正月。

曽我五郎が大きな矢の根を研いでいる。

そこへ大薩摩主膳太夫が年始の挨拶に訪れ、年玉にと扇と宝船の絵を置いて帰る。

五郎が昼寝しようと横になると、夢枕に兄の曽我十郎が現れ、工藤祐経の館に捕らえられているから助けてくれと告げて消える。

目を覚ました五郎は身支度を整え、門口へ勇み立つ。

通りかかった馬士(まご)の畑右衛門の馬を奪い、大根を鞭代わりにして工藤の館へと向かう。

私のツボ

隈取りのない曽我五郎

まだ隈取りと鬘を描くことが出来なかった頃の作品です。

10年前の初期、諸事情により隈取りを描いてはいけないと言われておりました。

その後、「車引」あたりから隈取りを描けるようになり、今では隈取りは基本的には描き、鬘は役によりけりとなっています。

隈取りは、家によって微妙に異なります。そもそも絵を起こすための資料は、全て自分で揃えなければならないので思うようにはいかないのですが、できる限り取材をするようにしています。

今見ると、隈取りがない曽我五郎はむしろ新鮮に映ります。

本来なら車鬢の鬘をつけますが、鬘も隈取りもナシなので、せめて迫力を出そうと長毛種の猫にしました。

荒事なのに、荒事らしからぬ柔らかい佇まいの曽我五郎です。

畑右衛門が可愛らしいので大好きなのですが、独特のメイクは曽我五郎より目立ってしまいかねません。

なので、畑右衛門は省略。

せめての名残で大根を持たせました。

回文和歌

江戸時代、正月に宝船の絵を枕の下に置き、宝船の絵に添えられた回文和歌を三度読んで寝ると吉夢が見られるという風習があったそうです。

五郎が大薩摩にもらった絵にも回文があります。

この回文和歌が私は大好きでして、ここぞとばかりに書き加えました。

長き夜の遠の睡(ねむ)りの皆目醒(めざ)め

波乗り船の音の良きかな

船乗りが静かな波の音を夢心地で聞いている、といったような意味の歌だろうと思っていましたが、当てる漢字によってさまざまな解釈があると知り、面白いなと色々調べた時期がありました。

それはまだ歌舞伎を見始めるずいぶん前のことだったので、歌舞伎の演目に出てきて驚くと共に嬉しかったので書き加えました。

荒事による祝祭劇なので、このカード自体が宝船の絵のような縁起物になればと思って構図をまとめました。

コメント