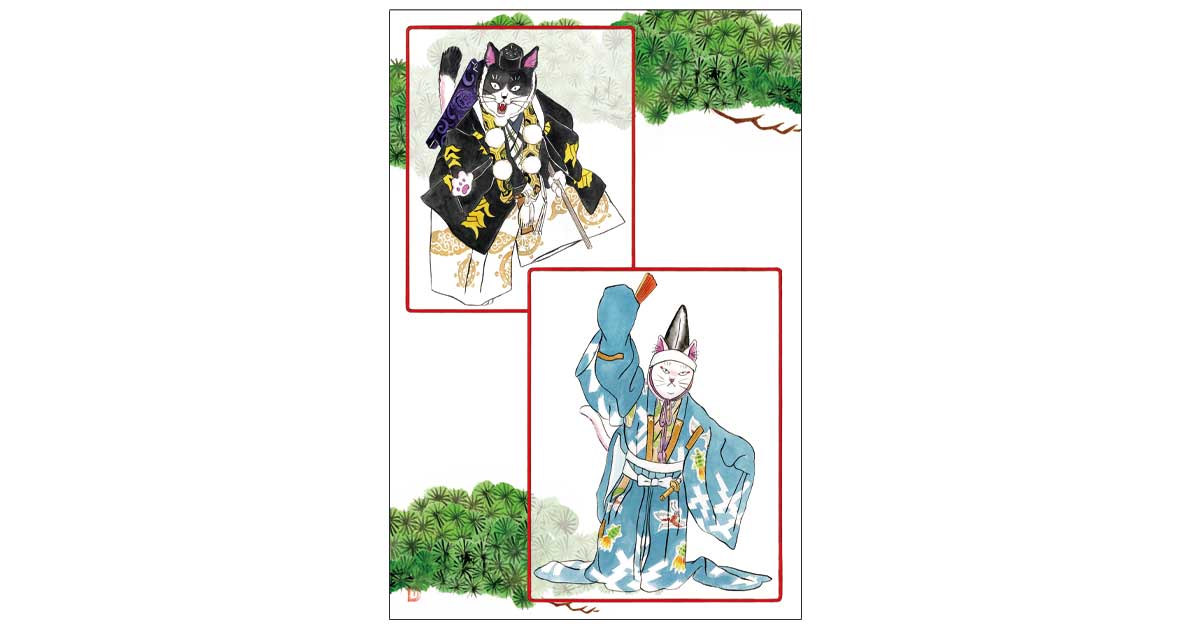

描かれている人物

弁慶、冨樫

絵の解説

飛び六方で花道を引っ込む弁慶。

弁慶を見送る富樫。

「どこじゃ?かぶきねこさがし1」(講談社刊)用に描いたもの。

弁慶、富樫(原画)

弁慶:翁格子半着付(おきなごうしはんぎつけ)、白龍文紋輪宝大口(しろりゅうもんりんぽうおおくち)、黒塩瀬梵字散らし水衣(くろしおぜぼんじちらしみずごろも)、紺地織物篠懸(こんじおりものすずかけ)

富樫:納戸色(なんどいろ)龍紋松革菱に鶴亀散らし、素襖長大口(すおうながおおくち)

厳密にいうと、飛び六方で花道を引っ込む時は幕が引かれているので、ここに描かれた二人にはタイムラグがあります。

それは舞台の上での話。

富樫はきっと見えなくなるまで弁慶を見送っていたろうと思います。

松

松(原画)

素材としてのカット。これに枝を加えて表情を付け、使用します。

あらすじ

主な登場人物と簡単な説明

・源義経(みなもとのよしつね)

源頼朝の異母弟。平家討伐に大きな功績があったが、頼朝に疎まれいったん九州に落ち延び、今は奥州の藤原秀衡(ふじわらのひでひら)を頼って移動している。

・武蔵坊弁慶(むさしぼうべんけい)

源義経の一番の家来。

・富樫左衛門(とがしざえもん)

加賀の国の豪族で、義経一行を捕らえるために設けられた「安宅の関(あたかのせき)」の関守。義経主従を捕える命令を受けている。

他、義経の四天王(亀井六郎、片岡八郎、駿河次郎、常陸坊海尊)、刀持音若、番卒などがいます。

あらすじ

兄の源頼朝に疎まれ、奥州へと逃れる源義経と家来武蔵坊弁慶一行。

武蔵坊弁慶たちは山伏姿、源義経は強力に変装し、東大寺再建の寄付集めの名目で安宅の関を突破しようとしますが、関守の富樫左衛門に怪しまれ、詮議を受けます。

本物の山伏か怪しむ富樫。

弁慶は勧進帳を読み上げ、山伏問答もこなします。

番卒に強力が義経に似ていると指摘され、弁慶は義経を打ち据えます。

その姿に胸を打たれた富樫は関所を通る許可を与え、一旦立ち去ります。

主君を打ち叩いた罪に涙する弁慶を義経は慰めます。

関を去った一行を、富樫が追いかけてきて酒を勧めます。

酔った弁慶は延年の舞を舞い、義経と家来たちを先に行かせます。

そして自分も飛び六方で花道を引っ込みます。

私のツボ

義経一行

「勧進帳」といえば弁慶と富樫ですが、義経あっての「勧進帳」です。

なので、義経御一行を併せて掲載します。

安宅の関に差し掛かる前の一行。

(左から)弁慶、義経、亀井六郎、片岡八郎、駿河次郎、常陸坊海尊

「どこじゃ?かぶきねこさがし1」(講談社刊)より 原画

義経の衣装は紫塩瀬水衣(むらさきしおぜみずごろも)

四天王とひとくくりにされがちですが、もちろん皆さん名前があり、「大物浦」「川連法眼館」などにも登場します。

「義経千本桜」では、四天王は常陸坊海尊ではなく伊勢三郎ですが、「勧進帳」のみ常陸坊海尊となります。

「御摂勧進帳」では、常陸坊海尊ですが、そこでは駿河次郎以外が異なります。

話が逸れてきたのでこの辺で。

富樫

このカットは人物紹介の挿絵で描いたものです。

「勧進帳」と言えば弁慶の飛び六方なので、弁慶は飛び六方。

富樫は動きが少なく、あまり変化はありません。

衣装の描き甲斐という点では、”詰め寄せ”のところで片肌脱いで刀に手をかけるところです。

が、やはり富樫の心情を描きたかったので、弁慶を見送る姿にしました。

富樫はここで何を思うのだろう。

当然、一行の正体を見抜いています。

自分の判断に間違いはない、

命令に背きはしたが男として武士として、弁慶と義経の人間性に賭けた行為は正しいという確信に満ちた表情で描きました。

おまけ動画 絵本プロモ動画(別タブで開きます)

コメント