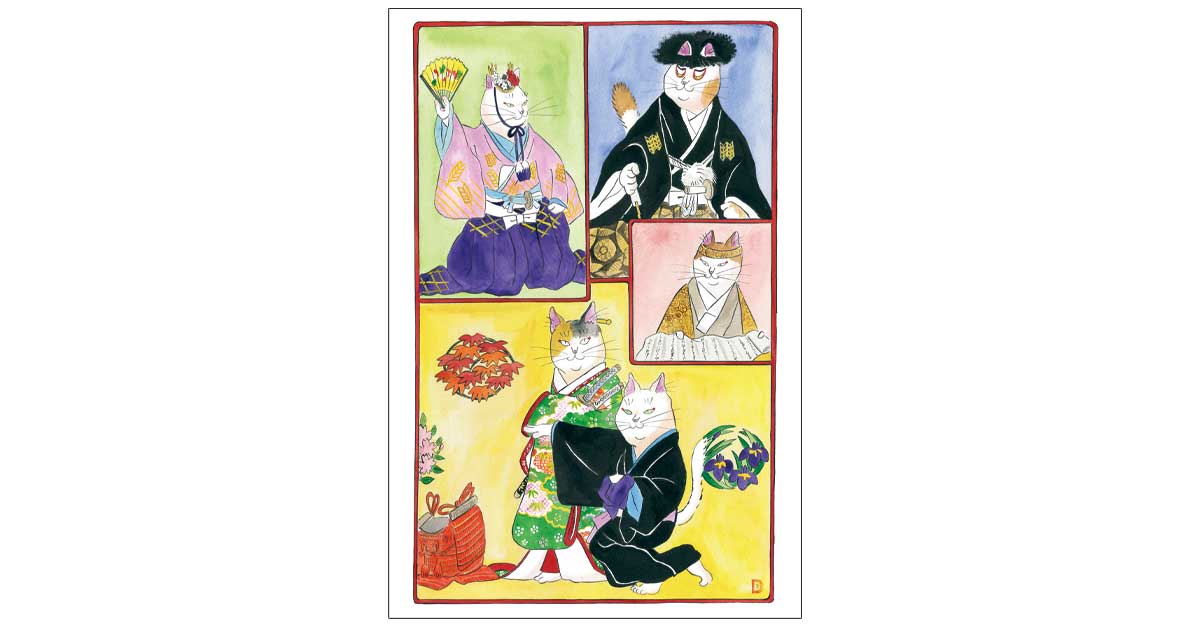

描かれている人物

枠右上:梶原平次景高(かじわらへいじかげたか)

枠左上:梶原源太景季(かじわらげんだかげすえ)

枠右下:延寿(えんじゅ)

枠下:(左から)千鳥、源太

絵の解説

源太

梅の枝の烏帽子に鴇色(ときいろ)の着付、浅葱色の襦袢、紫繻子の大紋。

この色の組み合わせは二枚目の定番です。

身分が高く、美男子で、何か憂いを胸に秘めている役どころの定番カラーです。

「十種香」の武田勝頼も同じ配色です(着付が赤の場合もあります)。

これを優雅に着こなせる御仁はそうそういないと思われ、着る人を選ぶ衣装です。

勘当されるときはうってかわって古布子一枚の見すぼらしい姿です。

平太

宇治川の先陣争いの様子を問いかけるところ

延寿

夫の景時からの手紙を読んでいるところ

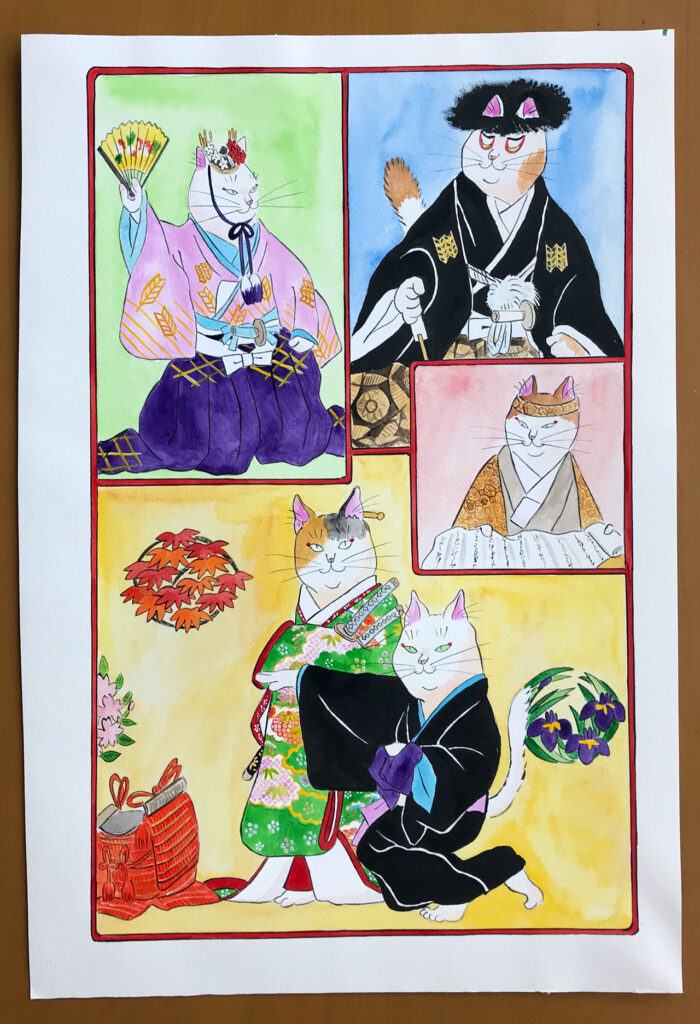

原画

千鳥と源太

二人で館を立ち去るところ。源太の手には母からの餞別。

背景の花籠模様は、金色の襖に描かれている図柄です。

武将梶原家の館だけあって、千畳敷の広いお屋敷、襖の装飾も美しいです。

あらすじ

「ひらかな盛衰記」二段目

主な登場人物と簡単な説明

・梶原源太景季(かじわらげんだかげすえ)

梶原平三景時の長男。鎌倉一の風流男と謳われる美青年。源平合戦に出陣中。

武士で名前に太がつく場合、”だ”と濁音がつきます。

町人の場合は”た”。「すし屋」のいがみの権太は”ごんた”です。

・梶原平次景高(かじわらへいじかげたか)

景時の次男。病気と偽って出陣せずに千鳥を口説いている。おまけに梶原家の家督も狙っている。

・延寿(えんじゅ)

源太・平次兄弟の母。

・千鳥(ちどり)

梶原館に仕える腰元。

源太と相愛の間柄で、平次には横恋慕されている。

他、横須賀軍内、茶道珍斎がいます。

あらすじ

鎌倉の梶原館。

景時と長男源太は源平合戦で出陣中、次男の平次は仮病を装って千鳥を口説いています。

そこへ陣中から景時の手紙を持って横須賀軍内が帰国。

続いて、先陣争いで佐々木高綱に後れをとった源太も帰ってきました。

景時の手紙は源太を切腹させよというものでした。

源太は、高綱にわざと勝ちを譲ったこと、かつて高綱が父を助けてくれた恩に報いるためであったことを母に告白します。

延寿は表向きは源太を勘当し、千鳥を不義の罪で放逐します。

そして頼朝から拝領した産衣(うぶぎぬ)の鎧をそれとなく与えるのでした。

私のツボ

兄と弟

全く似ても似つかない兄弟の描写が面白く、出来の良い兄とワガママな弟という図式が江戸時代にもあったことが興味深いです。

普遍的なテーマなのでしょうけれど、平次の描写が面白いです。

憎まれ口は叩くのに、弱虫で、女好き。

衣装は俳優さんによって異なりますが、ギラギラしていて派手です。

次男坊は甘やかされたんだろうと勝手に梶原家のお家事情を詮索してしまいます。

違う物語ですが、源太の弟の平次は「熊谷陣屋」の首実検に参加し、石屋の弥陀六によって殺害されます。

「熊谷陣屋」での佇まいは「源太勘当」からは想像できない武将っぷりです。

景時の息子なのに、仮病を使って戦をサボるというのは肝が据わっていないとできませんので、もともと武将としての器は備わっており、どこかで覚醒したのでしょう。

対して源太。

鎌倉一の風流男というだけあって、仕草も美しく、どことなく憂いを秘めた眼差し。

後半の粗末な衣装でも冴え渡る男前。

長男としての強い自覚とプレッシャーにさらされて生きてきたのだろうと思わせます。

四代目梅玉さんの源太は、先陣問答(先陣争いを語る場面)で扇をポトリと落とすところの間が絶妙で、それは麗しい美丈夫でした。

その後

続く三段目の「逆櫓」はよく上演されますが、四段目の「神崎揚屋」はあまり上演されません。

源太を養うため千鳥は神崎の廓で梅ヶ枝と名乗る遊女になっていました。

この展開がいかにも歌舞伎で、しかも鎧は質に入れてしまっているというのもまた歌舞伎らしく、最後もとても歌舞伎らしくまとまります。

最後の五段目は歌舞伎では上演されませんが、一ノ谷の合戦で源太は活躍し、父親の梶原平三と和解します。

コメント